Анализ кала на дизгруппу и дисбактериоз одно и тоже

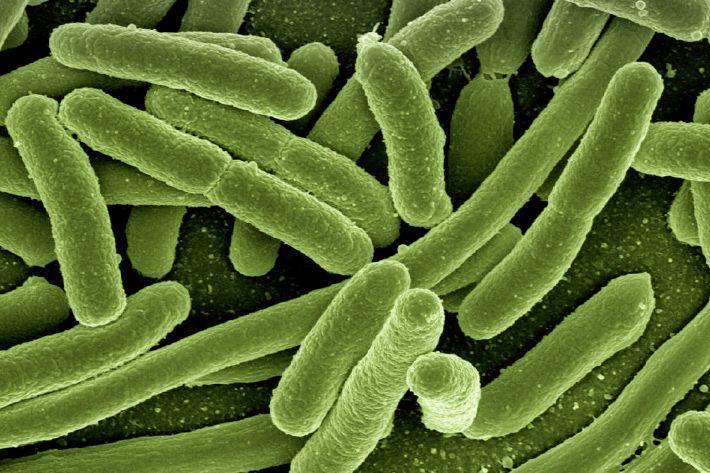

Бактерии кишечника настолько малы, что их не увидеть без микроскопа. Но результаты их «труда» так велики, что под влияние попадает даже головной мозг. Современные исследования находят все большие подтверждений тому, как сильно «здоровье» микробиоты сказывается на здоровье всего организма. А вот признаки микробного неблагополучия в глаза совсем не бросаются. Как вовремя заметить неполадки? И каковы маски дисбиоза?

Функции микробиоты, о которых вы, возможно не знали

1. Ферментообразующая

Дисбиоз кишечника приводит к нарушению расщепления глюкоза, фруктозы, лактозы и более сложных углеводов. Тем самым провоцируя бродильные процессы (метеоризм, вздутие) и диарею, и имитируя лактазную недостаточность и другие виды пищевой непереносимости.

Кишечная микрофлора оказывает неоценимую помощь и в переваривании белков, расщеплении мочевины и метаболизме липидов, а также влияет на холестериновый обмен.

Очевидно, что нарушения на этом уровне могут сопровождаться не только «безобидными» нарушениями стула, но и непереносимостью жирной пищи, нарушением жирового обмена, быстрым набором лишнего веса и изменении холестерина крови.

2. Защитная

Нормальная микрофлора кишечника конкурируют за «место обитания» с флорой патогенной. В арсенале «хороших» бактерий имеется и оружие от «непрошенных гостей» в виде различных антимикробных веществ. А поддержание такой защиты обусловлено не только количеством, но и функциональной активностью микробиоты.

К защитной функции можно отнести и расщепление бактериями фенольных соединений, являющихся сильным канцерогеном. Поэтому, по современным представлениям, нарушение баланса микрофлоры ассоциировано с риском рака толстого кишечника, а также молочной железы.

3. Синтетическая

Бифидобактерии кишечника продуцируют витамины группы В (В3, В9, В1, В7 и В12), аминокислоты и ферменты, обеспечивающие их усвоение.

Лактобактерии – основной продуцент молочной кислоты, поддерживающей нужную кислотность в кишечнике и помогающая усвоению витамина D, кальция и железа.

Непатогенная кишечная палочка стимулирует синтез иммуноглобулинов, защищая кишечник от инфекции, и вырабатывает противораковые вещества.

Важное значение имеет продукция микрофлорой летучих жирных кислот, поддерживающих баланс электролитов, а также кальция, цинка и магния.

Дисбаланс на этом уровне проявляется симптомами:

- В-авитаминоза (хроническая усталость, эмоциональная лабильность, депрессия, раздражительность, снижение когнитивных способностей, неврологическая симптоматика, ухудшение состояния кожи, волос ногтей и так далее),

- нарушениями кальциевого обмена (кариес, остеопороз, судороги),

- рецидивирующей анемией,

- легкими отеками из-за нарушения электролитного равновесия.

4. Иммунногенная

Последние исследования демонстрируют сильнейшее влияние нормальной микрофлоры на состояние иммунитета в целом.

Бифидо- и лактобактерии:

- стимулируют «взросление» плазматических клеток до В-лимфоцитов, способных синтезировать антитела, и поддерживают их уровень в крови;

- усиливают фагоцитарную активность иммунных клеток;

- синтез иммуноглобулина А,

- цитокинов,

- усиливают клеточный иммунитет.

А дисбиотические состояния связывают с тяжелыми воспалительными заболеваниям кишечника (болезнь Крона, неспецифический язвенный колит), атопическим дерматитом, кожной формой аллергии и снижением общего иммунитета.

С чем можно перепутать

Очевидно, что дисбактериоз не имеет ни одного очевидного признака своего наличия. Ведь причину хронической усталости и перепадов настроения не принято искать в кишечнике. Появление аллергии нередко списывают на наследственность, а регулярный дискомфорт в животе – на ошибки питания.

Заподозрить неладное можно только при внимательной оценке анамнеза (прием антибиотиков, нерациональное питание, низкое качество воды, стрессы, неблагоприятные экологические факторы и многие другие) и характера симптомов.

Микробиота способна довольно долго выдерживать неблагоприятные условия существования, однако при длительном воздействии факторов риска, резервы защиты все-таки истощаются. Поэтому и дисбиоз никогда не появляется одномоментно (если речь идет не об антибиотиках, конечно), а его симптомы развиваются и усиливаются очень медленно. Что обязательно следует оценить, если возникли сомнения в природе процесса.

Однако, насколько бы ярко не проявлялись симптомы, поставить такой «диагноз» на глаз – фактически невозможно. Ведь дисбиоз может быть и причиной, и следствием патологии одновременно.

Анализы

1. Посев кала на дисбактериоз

Уже много десятилетий используется в медицинской практике, однако позволяет оценить всего около 50 видов микроорганизмов, обитающих в просвете нижних отделов толстого кишечника, что значительно ограничивает диагностические возможности анализа.

2. Определение микробиоценоза по крови (метод Осипова)

Тест основан на определении уровня тех самых летучих жирных кислот в крови, позволяет оценить более 200 представителей микробного сообщества, обитающих на протяжении всего кишечника. Однако, ввиду своей «молодости» и отсутствия многолетних испытаний, пока не получил широкого признания.

Источник

Прилетели как-то на Землю инопланетяне. Посмотрели: ледники тают, озоновые дыры растут, панды не размножаются. Стали думать, отчего это все. Спустились в московский район Бирюлево. Взяли сотню человек, раздели, пощупали, допросили. Сделали вывод: озоновые дыры – из-за брюнетов (много их попалось), панды не размножаются из-за мужиков – их на летающей тарелке оказалось больше половины. Ну, а глобальное потепление – из-за рубля: у всех жителей Бирюлево в карманах оказалась эта валюта. Улетели инопланетяне к себе домой и по результатам исследования напечатали своими зелеными щупальцами десять кандидатских диссертаций.

Вот как-то так и проводится «анализ на дисбактериоз». Поговорим об этом диагнозе с гастроэнтерологом GMS Clinic Головенко Алексеем.

Что не так с этим исследованием? Его же так часто назначают врачи!

- Давайте оговоримся: его назначают врачи только в странах бывшего СССР. За пределами этих государств простой посев стула для выявления дисбаланса микрофлоры не выполняется. Вы не найдете указаний на необходимость этого исследования ни в руководстве WGO по синдрому раздраженного кишечника, ни в рекомендациях ACG (Американской коллегии гастроэнтерологов) по острой диарее, ни в стандарте AAFP (Американской ассоциации семейных врачей) по наблюдению новорожденных с коликами. Ну и, естественно, никакого диагноза «дисбактериоз» нет ни в Международной классификации болезней, ни в хотя бы одном (!) нерусскоязычном учебнике.

- В нашем желудочно-кишечном тракте обитает не менее 1000 (тысячи!) видов бактерий, а число всех выявленных видов составляет 2172. Выполняя «анализ кала на дисбактериоз» мы помещаем в питательную среду стул и дожидаемся роста (появления колоний) приблизительно 20 видов бактерий, которые мы выбрали только потому, что они в состоянии расти в этой питательной среде. Большая часть кишечных обитателей не культивируется, то есть увидеть своими глазами их колонии в чашке Петри мы не можем. Иными словами, делая выводы о состоянии микрофлоры по размножению 20 видов, мы игнорируем подавляющее большинство бактерий.

- Норму количества бактерий в стуле, которые мы видим в бланке анализа на дисбактериоз, определяли неизвестно как. Есть целый отраслевой стандарт лечения пациентов с дисбактериозом. В нем нет ни единой фразы о том, почему нормальным мы должны считать содержанием каких-нибудь энтерококков от 10^5 до 10^8 в грамме стула. Ссылок на литературу в стандарте полно, но, что подозрительно, среди них нет ни одной зарубежной публикации. Ну а сами статьи и учебники не описывают, как именно сравнивали микрофлору здоровых и больных людей, то есть как именно был сделан вывод о нормальном содержании той или иной бактерии.

- Бактерии, обнаруживаемые в стуле (который формируется в толстой кишке) – это совсем не те же бактерии, что обитают в ротовой полости или тонкой кишке. Кроме того, бактерии в стуле (то есть в просвете кишки) – это совсем не бактерии, обитающие в слизи, защищающей кишечную стенку. Вообще, через наш пищеварительный тракт «пролетает» безумное количество чужеродных бактерий, грибов и вирусов. К счастью, большая их часть не могут подобраться к кишечной стенке: обитающая там пристеночная микрофлора конкурирует с «пришельцами». Мы называем это явление колонизационной резистентностью, и именно ему мы обязаны тем, что первая же проглоченная со стаканом московской воды условно-патогенная бактерия не вызывает у нас понос.

- Состав и соотношение кишечных бактерий у каждого человека свои. Изучив (не посевом кала, конечно, а сложнейшими генетическими методами) состав бактерий в стуле, можно, например, угадать принадлежит ли образец жителю Нью-Йорка или побережья Амазонки. Ну, или в каком регионе отдельной страны (например, Дании). проживает человек, отправивший на анализ свои фекалии. В общем, истинный состав кишечной микрофлоры – наши «отпечатки пальцев», и предполагать некую общую норму, а уж тем более судить о «нормальности» флоры всего по 20 видам из 1000 – смешно.

- То, будут ли размножаться бактерии на питательной среде, зависит не только от того, какие бактерии в стуле живут, но и от того, как стул собрали (с унитаза, со стерильной бумаги), как хранили (в холодильнике, у батареи, у окна), как быстро доставили в лабораторию. Много ли людей, которым рекомендовали анализ на дисбактериоз читали вот эту инструкцию, согласно которой кал нужно собрать в стерильную посуду, поместить в холодильник и нести в лабораторию не в руках, а в термосе с кубиком льда? Впрочем, даже при совершении этих действий результат анализа на дисбактериоз интерпретировать нормальный врач не может. А значит, не должен и пытаться это сделать.

В питательной среде появились колонии бактерий. К счастью для нас, действительно опасная Сальмонелла растет в питательной среде. Большая часть кишечных бактерий, увы, нет.

Так что, нет такого понятия – «дисбактериоз»?

Конечно, есть. Например, псевдомембранозный колит – тяжелое воспаление толстой кишки после антибиотика – самый настоящий дисбактериоз: погибли конкуренты, и поэтому размножается Clostridium difficile. Только для того, чтобы это лечить, совершенно не нужно констатировать очевидное – состав бактерий в кишке изменился. Достаточно подтвердить инфекцию (выявить токсины C.difficile) и назначить лечение.

Кишечная микрофлора, вне сомнения, влияет на все процессы в нашем организме. Пересадив стул от мыши с ожирением мышке с нормальным весом, у последней мы вызываем ожирение. Состав кишечных бактерий принципиально разный у людей с тревожностью и депрессией. Ну, а добавление пробиотика Bacteroides fragilis мышам, у которых искусственно вызвали аутизм, улучшает их социальные навыки. Прочитайте популярную книгу «Смотри, что у тебя внутри» известного микробиолога Роба Найта: наши знания о микрофлоре колоссальны, но применять их на практике (то есть для лечения болезней) мы пока только начинаем.

Состав бактерий можно и нужно изучать. Этому посвящено амбициозное международное исследование Human Microbiome Project с бюджетом $115 млн. Естественно, никакие «посевы стула» при этом не используются. Для анализа микробных «джунглей» кишечника используются методы метагеномики. Они позволяют описать, сколько уникальных последовательностей ДНК присутствует у конкретного человека, какие группы бактерий преобладают, а какие отсутствуют. К слову, когда такие технологии (например, секвенирование 16S-рРНК появились, выяснилось, что 75% видов, обнаруживаемых при генетическом анализе того же кала, вообще не известны науке.

Стоп. То есть делать посев стула вообще нет смысла?

Я этого не говорил. Мы обязательно выполняем посев стула, если хотим выявить рост по-настоящему вредных бактерий. Например, у человека с кровавой диареей мы пытаемся найти Сальмонеллу или Шигеллу, Кампилобактерию или особую разновидность кишечной палочки. Здесь посев кала жизненно необходим, ведь так мы сможем назначить лечение антибиотиком – убить конкретного возбудителя.

Грамотный врач выполняет диагностический тест только тогда, когда его результат может изменить лечение. Если и при «дефиците» лактобактерий, и при «избытке» кишечной палочки будет назначено одно и то же лекарство или диета, анализ является пустой тратой денег.

Полноценное исследование собственной микрофлоры уже можно сделать на коммерческой основе в США и Европе. Стоит «удовольствие» около 100 евро, и в результате генетического анализа микрофлоры вы получите заключение (например, вот такое) о преобладающих в вашем пищеварительном тракте бактериях. Проблема в том, что и эти результаты невозможно применить на практике. Потому что:

пока у нас НЕТ способа, избирательно менять состав кишечных бактерий.

Предположим, мы однозначно установили, что у человека имеется дефицит какой-то конкретной микроорганизмы (например, лактобактерий). Мы можем:

- Дать пробиотик (то есть конкретную живую бактерию) и надеяться, что она останется жить в кишечнике.

- Дать пребиотик (то есть «корм» для бактерии) и надеяться, что это усилит рост именно нужной нам бактерии.

- Дать антибиотик (яд для бактерии) и надеяться, что погибнет именно чрезмерно размножившаяся бактерия.

- Пересадить человеку чужую микрофлору – сделать трансплантацию фекальной микробиоты (ввести разбавленный стул здорового человека больному человеку).

Очевидно, избирательным действием можно считать только назначение пробиотика. Максимальная доза лучшего коммерческого пробиотика – это 10 млрд. жизнеспособных бактерий в дозе препарата. В кишечнике обитает около 100 триллионов бактерий. То есть, на каждую бактерию «из аптеки» приходится 10 тысяч бактерий, уже «проживающих» в кишке. Маловероятно, что это ничтожное количество бактерий сможет преодолеть колонизационную резистентность и «заселить» кишку. Кроме того, механизм действия пробиотиков (когда они работают) может вообще быть связан с не с самими бактериями: у трансгенных мышей, предрасположенных в воспалению кишечника это самое воспаление удалось остановить, применяя не «живой» пробиотик, а вообще ДНК и некоторые белки, выделенные из «убитого» температурой препарата.

Ну, а главное: одно дело – теория и лабораторные исследования, другое дело – клинические испытания (то есть изучение эффекта препаратов у людей). Разберем три типовых для России ситуации, когда человеку предлагают сдать «анализ кала на дисбактериоз»:

Колики у новорожденного

Мама жалуется, что ребенок много плачет. К слову, любой ребенок в первые три месяца жизни кричит от 117 до 133 минут в сутки (мета-анализ). Наличие или отсутствие колик (беспричинный крик более 3 часов за день хотя бы 3 дня в неделю), в целом, не влияет на риск задержки развития ребенка. В одном исследовании, простая беседа с родителями о «безопасности» колик уменьшала продолжительность плача с 2,6 до 0,8 часов в день. Дети – эмпаты.

Чаще бывает не так. Выполняется анализ кала на дисбактериоз, там, естественно (норма-то взята с «потолка»), обнаруживаются «отклонения». Назначается пробиотик. И часто ведь помогает: еще бы, ведь частота колик неумолимо снижается с возрастом ребенка. При этом уверенности в том, что пробиотики вообще эффективны при коликах, у нас нет. Многочисленные мета-анализы, посвященные лечению и профилактике этого состояния, не смогли однозначно подтвердить эффективность пробиотиков. Возможно, какое-то полезное действие оказывает пробиотик Lactobacillus reuteri. Вот только для того, чтобы назначить этот препарат, анализ кала на «дисбактериоз» нам совершенно не нужен.

Атопический дерматит у ребенка

Все уверены, что проблемы с кожей – от «живота». Будь это так, наверное, атопический дерматит прекрасно лечился бы пробиотиками. Но этот подход не слишком эффективен. Последний мета-анализ свидетельствует: применение пробиотиков (главным образом, Lactobacillus rhamnosus GG) несколько уменьшает выраженность экземы, но эффект этот весьма символический, а дополнительная терапия пробиотиком не позволяет сократить частоту применения местных стероидов, которые (вместе с увлажнением кожи) остаются основой лечения атопического дерматита. И вновь: назначить этот пробиотик мы можем вне зависимости от «результатов» «анализа на дисбактериоз».

Вздутие и спазмы в животе у взрослого

Вздутие живота чаще всего является проявлением избыточного бактериального роста в тонкой кишке (СИБРа), при котором помогает не пробиотик, а антибиотик, например, рифаксимин. Это состояние диагностируется при помощи специального дыхательного теста. Нередко постоянное вздутие живота является следствием внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы: дефицит ферментов в стуле можно выявить при помощи теста на фекальную эластазу, назначив при снижении постоянную терапию ферментами. Но чаще всего ощущение «вздутия» связано с повышенной чувствительностью кишки (висцеральной гиперчувствительностью), которая развивается у людей с синдромом раздраженного кишечника. Как вы уже догадались, для того, чтобы оценить количество бактерий в тонкой кишке, функцию поджелудочной железы или чувствительность кишки к растяжению, изучать 20 бактерий в кале бессмысленно. Да и эффективность пробиотиков при синдроме раздраженного кишечника вызывает сомнения.

Так нужно хоть в какой-то ситуации сдавать «кал на дисбактериоз»?

Нет. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Мы не лечим вздутие живота, изучая линии на ладони. Мы не лечим сыпь, глядя в хрустальный шар. Мы не делаем бессмысленный анализ на дисбактериоз, чтобы назначить лечение.

Мы ждем, когда доказательная медицина предложит нам эффективные препараты и практические способы понять, что не так с нашими бактериями.

Жду вместе с вами!

Источник: deti.mail.ru

Источник

Анализ кала на дизгруппу представляет собой лабораторное исследование, в ходе которого проводится изучение содержимого стула на наличие патогенной микрофлоры. Исследование позволяет выявить у человека эшерихиоз (кишечную палочку), брюшной тиф, сальмонеллез и дизентерию, опасные для человека, инфекционных заболеваний.

Исследование дизгруппы кала проводится методом бактериального посева кишечной микрофлоры пациента. Для этого небольшое количество биоматериала помещают в подготовленную питательную среду и ждут, пока микроорганизмы не начнут активно размножаться. Затем материал изучается при помощи микроскопа.

Показания анализа кала на дизгруппу

Посев кала на дизгруппу назначается при подозрении на наличие кишечной инфекции, а также, если в близком окружении пациента были зафиксированы случаи заболевания. Помимо этого, исследование может назначаться детям грудного возраста при проблемах с пищеварением.

Заподозрить наличие патогенной микрофлоры можно по следующим симптомам:

- недомогание;

- боль в животе;

- вздутие;

- повышение температуры тела;

- ломота в теле;

- потеря аппетита;

- расстройство желудка;

- тошнота;

- рвота.

Помимо этого, часто наблюдается изменение стула – он становится частым и жидким. В некоторых случаях в стуле можно обнаружить осадок в виде хлопьев, слизь, кровяные или гнойные прожилки.

Практически все кишечные инфекции сопровождаются схожими симптомами. Бак посев позволяет выявить наличие инфекции и определить ее разновидность. По результатам исследования врач ставит пациенту диагноз и подбирает тактику лечения заболевания.

Как сдавать кал для анализа

Кал для исследования на дизгруппу должен сдаваться в стерильном контейнере, заранее приобретенном в аптеке. Делается это для того, чтобы в собранный материал не могли проникнуть бактерии из внешней среды. Домашняя посуда (банки от детского питания, спичечные коробки и др.) не подойдут, так как дома невозможно обеспечить необходимую стерильность.

Как сдавать кал дома на дизгруппу:

- Подготовить емкость для сбора материала – подойдет чистое сухое судно, горшок, утка. На дно емкости желательно подложить чистый лист бумаги. Взятие биоматериала у маленького ребенка может производиться на пеленке (материал с подгузника брать нельзя, так как происходит впитывание жидкости).

- Достать стерильный контейнер из пакета, открыть крышку и собрать одноразовой ложечкой материал в размере 1/3 контейнера. При этом ни материала, ни внутренних стенок контейнера касаться руками нельзя.

Собранный анализ необходимо доставить в лабораторию клиники в течение 2-3 часов. Чем быстрее будет доставлен материал, тем точнее окажутся результаты исследования.

В условиях клиники анализ для изучения на дизгруппу может собираться при помощи ректального мазка.

Подготовка к сдаче кала на дизгруппу

Специальной подготовки для исследования не существует, рекомендовано отказаться от использования клизм и ректальных свечей по согласованию с врачом.

Если пациент накануне проходил рентгенологическое исследование с контрастным веществом, желательно отложить сдачу анализа на несколько дней. Это необходимо из-за длительного выведения рентгеноконтрастного вещества из организма.

Главное при сдаче анализа – соблюдать стерильность. Попадание в материал посторонних микроорганизмов способно существенно исказить результаты исследования.

Расшифровка результатов исследования

В случае, если при исследовании обнаруживаются чужеродные микроорганизмы (сальмонеллы, кишечная палочка, трихоманады, дизентерийные амебы и др.), больному незамедлительно назначается соответствующее лечение.

Наиболее частые заболевания, диагностируемые при проведении анализа на дизгруппу:

- Дизентерия (шигеллез) – инфекция, вызываемая бактериями из рода Shigella. Характеризуется симптомами общей интоксикации организма и расстройством желудочно-кишечного тракта, в особенности толстой кишки. Источником заражения могут выступать люди, являющиеся носителями инфекции. Также заражение может произойти через продукты питания и воду.

- Сальмонеллез – острая кишечная инфекция, вызываемая бактериями рода Salmonella. Возбудитель поселяется в тонком кишечнике человека, вызывая интоксикацию организма и нарушения работы ЖКТ. Выделяется несколько видов сальмонелл, в соответствии с которыми проявление инфекции может меняться. Так, например, наличие возбудителя группы D, сигнализирует о брюшном тифе. Возбудители группы A, B и C характерны для паратифа. Передается инфекция через почву, воду и продукты питания, а также через животных и реже людей.

- Коли-инфекция – группа заболеваний, вызываемых патогенными серотипами кишечной палочки. Инфекция характеризуется расстройством желудочно-кишечного тракта, у детей и людей со слабым иммунитетом также могут возникнуть поражения мочевыводящих путей (цистит, пиелонефрит и др.). Заражение происходит контактно-бытовым путем от человека к человеку.

Сдать анализ кала можно без предварительной записи ежедневно:

- пн.-сб.: 08:30-13:00 (первый забор), 13:00-17:00 (второй забор)

- вс.: 09:30-14:00.

Для получения результатов анализов по электронной почте необходимо оставить письменное согласие на отправку у администраторов медицинского центра.

Источник