Эндоскопические методы остановки желудочно кишечных кровотечений

С. Н. Куприянов, Г. Н. Быканова, Е. В. Стрельников, А. Н. Малыхин, В. Ю. Малышева

Липецкая областная клиническая больница

Главный врач: заслуженный врач РФ Л. В. Агафонова

г. Липецк

Проблемы лечения острых желудочно-кишечных кровотечений (ЖКК) уже не одно десятилетие остаются актуальными. Высокий уровень летальности составляет 10%, что во многом определяется увеличением общего числа больных с ЖКК, преимущественно лиц пожилого и старческого возраста, отсутствием общепринятой концепции их лечения и объема оперативного вмешательства.

Анализ причин неблагоприятных исходов показывает, что одним из направлений в улучшении результатов лечения подобных больных являются совершенствование методов неоперативного (эндоскопического + медикаментозного) гемостаза и прогнозирования риска рецидива кровотечения.

Диагностика источника, характера и активности ЖКК по большой части решена за счет внедрения гибковолоконных эндоскопов и видеоинформационных систем с цифровым анализом изображения, не оставляющих «слепых зон» в ЖКТ. Выявление источника кровотечения зависит от внимательности и опыта эндоскописта.

Для воздействия на источник кровотечения через эндоскоп применяются различные методы, отличающиеся по своим физическим свойствам и механизму действия, но зачастую сходные по эффективности. В эндоскопическом отделении применяются следующие методы гемостаза: термические (электрокоагуляция, аргоноплазменная коагуляция), инъекционные (адреналин, алкоголь, склерозанты), механические (эндоклипирование, лигирование).

Комбинированные методы гемостаза довольно часто используются в клинической практике. Наиболее часто используется инъекционный метод+диатермокоагуляция (термический). Дополняя друг друга, они проявляют свои положительные стороны, одновременно нивелируя недостатки, присущие каждому методу. В целом это дает надежный гемостаз.

За период 2004-2009гг. по данным эзофагогастродуоденоскопии желудочно-кишечное кровотечение, потребовавшее эндоскопических гемостатических мероприятий, было выявлено у 284 пациентов. Из них женщин- 118 (41,5%), мужчин — 166 (58,5%). В 107 случаях кровотечение было продолжающимся, в 134 случаях состоявшимся.

По локализации источника кровотечения:

| Язвы желудка и ДПК | 174 |

| Язва Дьелафуа | 26 |

| Варикозное расширение вен пищевода | 20 |

| Синдром Меллори –Вейса | 26 |

| Рак желудка | 5 |

| Химический ожог слизистой оболочки верхних отделов ЖКТ | 4 |

| Состояние после хирургических вмешательств (после эндоскопической полипэктомии, ЭПСТ, из анастомозов) | 29 |

При рецидивах кровотечения 4 больным эндоскопическая остановка кровотечения проводилось 5 раз, 2 больным — 4 раза, 6 больным — 3 раза, 14 больным -2 раза.

В 131 случаях производилось введение склерозантов.

В 68 случаях — АПК

В 69 случаях- электрокоагуляция

В 57 случаях — эндоклипирование

В 3 случаях — эндолигирование

За отчетный период эндоскописты ЛОКБ выезжали 144 раза на желудочно-кишечные кровотечения (ЖКК) в ЦРБ и больницы города. Однако диагноз ЖКК был выставлен в 30 случаях с последующей остановкой кровотечения эндоскопическими методами, что составило 20,8%.

Выводы:

Накопленный опыт позволил определить условия, необходимые для успешного выполнения эндоскопического гемостаза:

- Круглосуточное дежурство высококвалифицированных специалистов, подготовленных по данному профилю и работающих в составе единой бригады хирургов, реаниматологов и гастроэнтерологов.

- Использование полноценного специализированного комплекта аппаратуры и инструментов.

- Адекватное анестезиологическое и медикаментозное обеспечение на всех этапах лечения.

- Выбор адекватного доступа к источнику кровотечения и определение наиболее эффективного метода гемостаза и настойчивая его реализация.

Источник

Выделяют 3 группы

методов:

группа.

Методы физического

воздействия.

ледяная вода,

орошение хлорэтилом

или СО2,электрокоагуляция,

фотокоагуляция

лазером.

группа. Методы

химического воздействия:

0,5% раствор

азотнокислого серебра,96° спирт,

склерозирующие

препараты,сосудосуживающие

препараты.

группа. Методы

механического воздействия.

тампонада или

инфильтрация,клипсирование,

клеевая аппликация.

Методы физического воздействия.

Отмывание – желудка

ледяной водой относится к мероприятиям

подготовительного характера и используется

перед проведением любого из методов

эндоскопической остановки ЖКК.

Орошение

хлорэтилом и СО2 показано при

слабых кровотечениях. Работать необходимо

с открытым герметизирующим клапаном

биопсионного канала, т.к. при подаче в

желудок хлорэтил быстро превращается

в газ. На дистальный конец ампулы

надевается нипельный переходник, который

подходит к проксимальному концу катетера.

Используется катетер

с зауженным концом. Можно использовать

не более одной ампулы хлорэтила.

Электрокоагуляция.

Может осуществляться в виде моноактивной

и биактивной диатермокоагуляции.

При

моноактивной

активный электрод располагается на

дистальном конце диатермозонда,

вводимого через биопсионный канал,

пассивный электрод – металлическая

пластина, которая фиксируется к бедру

больного.При

биактивной электрокоагуляции

– оба электрода /активный и пассивный/

расположены на дистальном отделе

криозонда.

При моноактивной

коагуляции размеры коагуляционного

некроза по площади и глубине больше,

чем при биактивной коагуляции. Это

объясняется тем, что в первом случае

силовые линии тока распространяются в

глубину, от активного электрода к

пассивному, а во втором – идут по

поверхности ткани от одного электрода

к другому.

При

моноактивной электрокоагуляции

продолжительность разряда не должна

превышать 1-2сек. ЗАПОМНИ!!!

Отводиться

электрокоагуляционный зонд только в

момент подачи разряда.

Нельзя!!!

Коагулировать

сосуды, расположенные в дне язвенного

дефекта /опасность перфорации/.

Коагулировать

можно только под контролем зрения и

нельзя!!!,

если вокруг лужица крови.

ЗАПОМНИ!!!

Сгустки и

тромбы во время эндоскопии снимать

нельзя.

В этом случае

коагуляционный зонд погрузить на 1,5см.

в глубь сгустка и дать разряд. Удалять

электрод в момент подачи разряда. Этот

метод успешно применяется для остановки

кровотечений у больных:

с синдромом

Маллори-Вейсса,и из распадающихся

опухолей желудка.

Фотокоагуляция

лазером. Мощность

лазера для остановки кровотечения д.б.

40-60 Вт. Продолжительность лазерного

воздействия от 3-30 сек. Источник

кровотечения после лазерного воздействия

представляет собой поверхностную язву,

плотно покрытую фиксированной пленкой

коагулированной крови, с небольшим

отеком слизистой оболочки вокруг.

Применяется при

кровотечении:

из острых язв и

эрозий,опухолей.

Методы химического воздействия.

Склерозирующие

препараты:

растворы варикоцида.

вистарина.

дондрена,

этоксисклерола,

варистаба и др.

Используются для

склерозирования кровоточащих вен

пищевода и др. источников ЖКК. а также

для профилактики кровотечений из

варикозно расширенных вен пищевода и

для профилактики кровотечения перед

эндоскопической полипэктомией.

При кровотечении

из вен пищевода эндоскоп проводят

несколько вперед на 2-3 см. ниже места

разрыва и пунктируют вену. Вводят 1-2 мл.

склерозирующего препарата, и медленно

удаляют иглу, продолжая введение

препарат, чтобы он попал в субмукозный

слой. Это усиливает склерозирующий

эффект и предупреждает кровотечение

из места пункции варикозного узла.

Таким же образом

проводится склерозирование вен в области

кардии и дна желудка.

Можно

вводить

склерозирующие

препараты и паравазально. в субмукозный

слой, что также уменьшает вероятность

рецидива варикоза, но может привести к

возникновению стриктуры пищевода.

Первое эндоскопическое

исследование можно проводить через 5-7

дней после первого сеанса склеротерапии.

При глубоких

кровоточащих язвах желудка и при

кровотечениях после полипэктомии

удается остановить кровотечение путем

подслизистого введения 1,5% раствора

этоксисклерола вокруг источников

кровотечения.

Двойной эффект:

механическое

сдавление сосуда,и асептическое

воспаление вокруг сосуда приводит к

его тромбозу на достаточно большом

протяжении.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Медицинский эксперт статьи

х

Весь контент iLive проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

Лечебная эндоскопия при кровотечениях из верхних отделов пищеварительного тракта применяется давно. В 1956 г. для остановки кровотечения был успешно применён жёсткий эндоскоп. В 1968 г. Пальмер сообщил о визуализации очага кровотечения и термическом воздействии на него.

Более чем в 80% случаев кровотечение из верхних отделов желудочно-кишечного тракта прекращается самостоятельно, и поэтому больные нуждаются только в обычной симптоматической терапии. Спонтанная остановка кровотечения происходит, как правило, в течение 12 часов. У большинства пациентов кровотечение останавливается ещё до поступления их в стационар. Рецидив кровотечения, после того как оно было остановлено консервативными способами, возникает, как правило, в течение первых 3 суток. В случаях продолжающегося кровотечения или его рецидива методами выбора являются эндоскопические способы остановки. Эффективность их достаточно высокая. Только менее 10% пациентов для остановки кровотечения нуждаются в неотложной операции.

Показания к проведению эндоскопической остановки кровотечения.

- Кровотечение невыраженной интенсивности.

- Сильное кровотечение у больных с безусловным операционным риском для стабилизации состояния.

Способы эндоскопической остановки желудочно-кишечных кровотечений

- Коагуляция белков крови с помощью прицельного подведения препаратов: 96-градусный спирт, танин, колларгол и др. с целью уплотнения геморрагического сгустка.

- Гипотермическое воздействие на кровоточащий сосуд: хлорэтил, сжиженный углекислый газ и др. Аппликации этих препаратов осуществляются через тефлоновые или полиэтиленовые катетеры. У катетера должен быть сужен просвет в зоне дистального конца, для этого катетер в области дисталь-ного конца натягивают над пламенем. При аппликации образуется большое количество паров, для их эвакуации через биопсийный канал катетер делают значительно меньше его размеров. После аппликации хлорэтилом для проведения электро- или фотокоагуляции производят двух- или трёхкратный обмен воздуха – предупреждение возгорания. Хлорэтил наносят при помощи шприца, однократно не более 20 мл. Гемостатический эффект непродолжительный и требует закрепления.

- Гидравлическая тампонада тканей в зоне кровотечения. Производится при помощи инъекционной иглы. Важное условие – введение жидкости в подслизистый слой, что ведёт к сдавлению сосудов этого слоя. Надёжность гемостаза повышается при добавлении в жидкость сосудосуживающих препаратов (эфедрин, мезатон, андроксон). Эфедрин мало желателен из-за короткого времени действия. Нецелесообразно применять новокаин, который обладает выраженным спазмолитическим действием. Для гидравлической тампонады используют физраствор от 20 до 70 мл. Начинают проводить инфильтрацию с дистальных отделов, переходя затем на проксимальные. Тампонаду производят из 3-4 вколов, при этом язвенный дефект уменьшается в размерах и останавливается кровотечение. Когда при язве луковицы двенадцатиперстной кишки в луковицу пройти не удаётся, тампонаду можно осуществить через подслизистый слой привратника, инфильтрируя из 4 вколов все стенки. Вкалывание иглы надо производить, отступя от края язвы на 0,5-0,6 см. Действие тампонады продолжается 2-2,5 часа.

- Механическое воздействие на очаг кровотечения путём нанесения плёнкообразующих аппликаций. Используются плёнкообразующие аэрозоли и медицинский клей: БФ, МК-6, МК-7, МК-8 и др. Могут быть использованы как средства укрепления коагулированных тканей после фото- и электрокоагуляции. Наносят через катетер при помощи шприца. Аэрозольные клеевые композиции могут быть применены для первичной остановки незначительно выраженных кровотечений или для фиксирования геморрагического сгустка и фибрина, покрывающих зону эрозирования слизистой. При нанесении аппликаций необходимо соблюдать ряд правил:

- пребывание плёнки на поверхности дефекта слизистой оболочки должно быть длительным. Это достигается соответствующей подготовкой дефекта: его очищают от крови, комочков пищи и слизи струёй воды и осушивают эфиром или спиртом;

- плёнкообразующие растворы лучше наносить «сверху вниз», т.е. в положении больного на «больной» стороне (например, при язве малой кривизны желудка – в положении на правом боку), что способствует хорошему заполнению дефекта и предотвращает попадание препарата на оптику эндоскопа. Препарат вводить в катетер надо под умеренным давлением, чтобы не разбрызгать его на большой площади;

- во время нанесения растворов желудок и двенадцатиперстная кишка не должны быть слишком раздуты воздухом, так как при спадании органов нарушается контакт плёнки с дном дефекта;

- сразу после аппликации в катетер вводят 1-2 мл ацетона для предупреждения закупорки его образовавшейся плёнкой. После извлечения эндоскопа конец катетера очищают ацетоном от клея и катетер удаляют из эндоскопа.

Таким способом предотвращают пломбирование биопсийного канала эндоскопа плёнкой полимера и выведение прибора из строя. Аппликации желательно производить ежедневно, так как плёнка полимеров может фрагментироваться в течение суток, после чего дефект обнажается.

- Клеевые инфильтрации тканей. С помощью гибкой иглы или безигольного инъектора в подслизистый слой вводят клей. Опасность этого метода связана с возможностью возникновения флегмон.

- Электротермокоагуляция. Используют моно- и биполярные электроды. Чтобы кровь не заливала источник кровотечения, необходимо прицельное промывание зоны кровотечения ледяной водой, а иногда приходится изменять положение больного. Экспозиция при монополярном электроде не должна превышать 2-3 сек, а при биполярном электроде 4-5 сек. При увеличении времени экспозиции резко увеличивается опасность перфорации, а также образуется избыточное количество дыма, который затрудняет эндоскопию и требует более частой аспирации. Необходимо всегда видеть очаг кровотечения, при отсутствии видимости коагуляция не допустима. Целесообразно коагуляцию начинать путём точечного обезвоживания тканей по периферии язвы из 4-7 зон, отступя от края язвы на 2-4 мм. После этого отмывают язвенный дефект от жидкой крови и производят направленную коагуляцию. Коагуляция сосудов в области дна язвы противопоказана.

При коагуляции монополярным электродом в течение 2 сек область некроза распространяется на слизистую оболочку, в течение 4 сек – до подслизистого слоя, в течении 6-7 сек – до мышечного слоя, в течение 10 сек – до серозной оболочки. При коагуляции биполярным электродом область некроза идёт вдоль слизистой, а не вглубь – коагуляция менее опасна.

- Лазерная фотокоагуляция. Даёт хороший гемостатический эффект. Дно дефекта покрывается плёнкой коагулированной крови, а зона коагуляционного некроза распространяется в подслизистый слой стенки желудка. В мышечном и серозном слоях наблюдаются воспалительный отёк и стаз в мелких сосудах. Кроме того, при использовании лазерного излучения вследствие испарения жидкости из тканей отмечаются сморщивание и уменьшение в размерах дефектов повреждений, что приводит к сдавлению и тромбированию сосудов. Применяются лазерные излучения с короткой длиной волны: неодимовый (длина волны 1,06 мкм), аргоновый (0,6 мкм) и медный (0,58 мкм).

Показанием к применению лазерного излучения является продолжающееся кровотечение при острых и хронических изъязвлениях, повреждениях слизистой оболочки, варикозном расширении вен, распадающихся опухолях. Обязательным условием успешного применения лазерного излучения является хорошая видимость источника кровотечения. Наличие крови и её сгустков резко снижает эффективность фотокоагуляции в связи с поглощением энергии кровью. При продолжающемся кровотечении необходимо освободить источник от крови и её сгустков. Направление лазерного луча при электрокоагуляции должно быть касательным, в то время как при резании – перпендикулярным. Продолжительность эффективного воздействия зависит от характера источника кровотечения, диаметра сосудов, мощности излучения и других факторов.

- Склерозирующая терапия. Применяется для склерозирования варикозно расширенных вен пищевода. Иногда вводят в ткань по периферии от язвенного дефекта в желудке и луковице двенадцатиперстной кишки. Введение склерозирующего препарата (тетрадецилсульфат натрия, варикоцид, тромбовар, и др.) производят эндо- и периваскулярно. Наиболее выраженный эффект при сочетанном введении. Вводят при помощи иглы, начиная с дистальных отделов, а второй вкол производят проксимальнее. В течение одной манипуляции вводят до 5 мл. Повторное введение можно производить через 3-4 дня, когда спадёт отёк и исчезнет угроза флегмоны.

- Клипирование или лигирование сосудов и тканей в зоне кровотечения.

- Баллонная тампонада пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки зондами по типу Блейкмора.

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7]

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7]

Источник

Оглавление темы “Желудочно-кишечные кровотечения.”:

1. Клиника желудочно-кишечных кровотечений. Степень тяжести желудочно-кишечного кровотечения.

2. Варианты желудочно-кишечных кровотечений. Признаки желудочно-кишечного кровотечения.

3. Ведение больных с желудочно-кишечными кровотечениями.

4. Экстренная эндоскопия при желудочно-кишечном кровотечении.

5. Эндоскопическое пособие при желудочно-кишечном кровотечении. Ведение больного после эндоскопии.

6. Консервативное лечение желудочно-кишечного кровотечения. Показания к операции при желудочно-кишечном кровотечении.

7. Ведение операционного периода при желудочно-кишечном кровотечении. Лапаротомия при желудочно-кишечном кровотечении.

8. Интраоперационная эндоскопия при желудочно-кишечном кровотечении. Выбор хирургической тактики при желудочно-кишечном кровотечении.

9. Специфические источники кровотечения. Дуоденальная язва. Постбульбарная дуоденальная язва.

10. Кровотечение язвы желудка. Типы язв желудка.

Экстренная эндоскопия при желудочно-кишечном кровотечении.

Эндоскопию выполняют, только если удалось стабилизировать состояние больного и есть возможность интенсивного контроля. Эта процедура вызывает гипоксемию и раздражает блуждающие нервы; мы были свидетелями спровоцированной у пациента остановки сердца при нестабильном состоянии и плохой оксигенации.

В идеале именно вы, хирург, должны выполнять эндоскопическое исследование. К сожалению, по различным «политическим» и финансовым соображениям во многих лечебных учреждениях у хирурга нет доступа к эндоскопии и соответствующего опыта. Если это так, хотя бы присутствуйте при ней, чтобы своими глазами увидеть и оценить обнаруженные находки. Не доверяйте слепо гастроэнтерологам; они скоро уйдут домой, оставив вас наедине с пациентом и с проблемами идентификации источника кровотечения.

Чтобы результат исследования желудка был достоверным, желудок надо подготовить к гастроскопии. Введите самый толстый назогастральный зонд, какой только сможете найти, интенсивно и повторно промойте желудок, чтобы удалить как можно больше сгустков. Обычно для этой цели служит холодный физиологический раствор с добавлением сосудосуживающих средств или без них, что не влияет на терапевтическую ценность метода. К тому же обычная вода из-под крана ничуть не хуже, но намного дешевле и не так усугубляет гипотермию.

С помощью эндоскопии вы пытаетесь визуализировать источник кровотечения, который может локализоваться в пищеводе (варикозное расширение, трещина Мэллори—Вейса), желудке (хроническая язва или поверхностные эрозии), двенадцатиперстной кишке (язва); этот источник может быть единственным (хроническая язва) или множественным (эрозивный гастрит). Обратите внимание на местные проявления:

• Активное кровотечение из дефекта(ов) слизистой оболочки. «Видимый сосуд» «торчащий» в дне язвы и свидетельствующий о недавнем кровотечении и серьезном риске его повторения.

• Сгусток, фиксированный в дне язвы, указывает на недавнюю геморрагию.

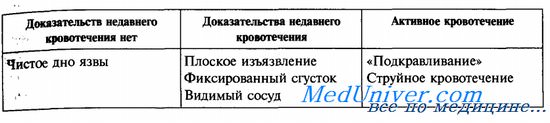

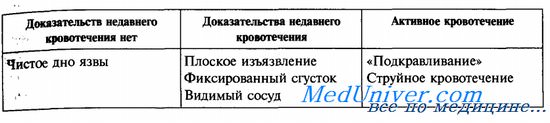

Возможно, вам больше импонирует следующая классификация находок:

– Также рекомендуем “Эндоскопическое пособие при желудочно-кишечном кровотечении. Ведение больного после эндоскопии.”

Источник