Какими железами выделяется кишечный сок

Первым и наиболее длинным отделом кишечника человека является тонкая кишка. Функции этой части пищеварительного тракта отличаются разнообразием, однако из них особенно выделяется функция всасывания жидкости и растворенных в ней компонентов. Железы тонкой кишки активные участники этого процесса.

Тонкая кишка, общие сведения

Тонкокишечный отдел следует сразу же за желудком. Орган довольно длинный, размеры варьируются от 2 до 4,5 метров.

Если судить с точки зрения функциональности, то следует отметить, что тонкой кишке отводится центральное место в пищеварительном процессе. Именно здесь происходит окончательное расщепление всех питательных компонентов.

Не последнюю роль играют при этом и другие участники – кишечный сок, желчь, сок поджелудочной железы.

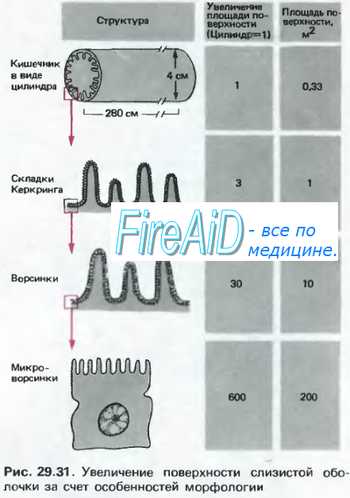

Внутренняя стеночка кишечника защищена слизистой оболочкой и снабжена бессчетным количеством микроворсинок, за счет функционирования которых всасывающая поверхность увеличивается в 30 раз.

Между ворсинками, по всей внутренней поверхности тонкой кишки, расположены устья множества желез, через которые происходит выделение кишечного сока. В тонкокишечной полости осуществляется смешивание кислого химуса и щелочных секретов поджелудочной железы, кишечных желез и печени. Подробнее о роли ворсинок в пищеварении читайте в этой статье.

Кишечный сок

Формирование этого вещества не что иное, как результат работы бруннеровых и либеркюновых желез. Не последняя роль в подобном процессе отводится и всей слизистой оболочке тонкокишечного отдела. Представлен сок мутной, вязкой жидкостью.

Если слюнная, желудочная и поджелудочная железы при выделении пищеварительного сока сохраняют свою целостность, то для формирования сока кишечного понадобятся погибшие клетки желез.

Таким образом, слизистая оболочка тонкого кишечника может похвастать параллельными процессами: новообразованием клеток и их непрерывным слущиванием и отторжением с формированием комков слизи.

В консистенции кишечного сока можно выделить плотную и жидкую части.

- В основе жидкой составляющей лежат водные растворы органических и неорганических веществ, которые попадают сюда, чаще всего, из крови. Помимо этого, в незначительных долях содержатся разрушенные клетки кишечного эпителия. Вещества неорганического происхождения представлены хлоридами, бикарбонатами, фосфатами натрия, кальция, калия. Помимо этого, можно отметить содержание компонентов органического происхождения. Речь идет о белках, аминокислотах, мочевине.

- Слизистые комки серо-желтого цвета – не что иное, как плотные образования кишечного сока. Имея в составе разрушенные эпителиальные клеточки, их энзимы и слизь, они могут похвастать повышенной ферментной активностью.

Известно, что кишечный сок состоит более чем из 20 ферментов, первостепенной задачей которых является обеспечить конечные этапы переваривания пищи.

Поджелудочная железа и ее секреты

Функционирование этого органа обусловлено воздействием нервных импульсов и гуморальных раздражителей, возникающих непосредственно в тот момент, когда питание поступает в ЖКТ. Кроме того, активизация секретов, выделяемых поджелудочной железой, может возникнуть уже от одних ароматов еды.

Функционирование этого органа обусловлено воздействием нервных импульсов и гуморальных раздражителей, возникающих непосредственно в тот момент, когда питание поступает в ЖКТ. Кроме того, активизация секретов, выделяемых поджелудочной железой, может возникнуть уже от одних ароматов еды.

Стимулирование продолжается даже тогда, когда поступила желчь.

Пища способна активировать секрецию и поджелудочной, и других кишечных желез уже на стадии поступления в ротовую полость и глотку.

Участие желчи в процессе переваривания пищи

Желчь, попадающая в двенадцатиперстную кишку, заботится о создании необходимых условий с целью активировать ферментную базу поджелудочной железы (в первую очередь липоз). Роль кислот, вырабатываемых желчью, сводится к эмульгированию жиров, снижению поверхностного натяжения жировых капелек. Тем самым создаются необходимые условия для формирования тонкодисперсных частичек, всасывание которых может происходить без предшествующего гидролиза. К тому же увеличивается контакт жиров и липолитических ферментов. Значимость желчи в пищеварительном процессе сложно переоценить.

- Благодаря желчи в этом кишечном отделе осуществляется всасывание высших жирных кислот, не растворяющихся водой, холестерина, кальциевых солей и жирорастворимых витаминов – D,E,K,A.

- Кроме того, желчные кислоты выступают усилителями гидролиза и всасывания белков и углеводов.

- Желчь – отличный стимулятором функции микроворсинок кишечника. Итогом такого воздействия является увеличение скорости абсорбции веществ в кишечном отделе.

- Принимает активное участие в мембранном пищеварении. Осуществляется это посредством создания комфортных условий для фиксирования ферментов на поверхности тонкой кишки.

- На роль желчи приходится функция важного стимулятора секреции поджелудочной железы, сока тонкого кишечника, желудочной слизи. Вместе с ферментами участвует в тонкокишечном пищеварении.

- Желчь не дает развиться процессам гниения, отмечается ее бактериостатическое воздействие на микрофлору тонкого кишечника.

За одни сутки в человеческом организме образуется порядка 0,7-1,0 литра этого вещества. Состав желчи богат билирубином, холестерином, неорганическими солями, жирными кислотами и нейтральными жирами, лецитином.

Секреты желез тонкой кишки и их значение в переваривании пищи

Объем кишечного сока, формирующегося у человека за 24 часа, достигает 2,5 литров. Этот продукт – результат активной работы клеток всего тонкокишечного отдела. В основе формирования кишечного сока отмечается отмирание клеток желез. Одновременно с гибелью и отторжением, происходит их постоянное образование.

Ферменты, содержащиеся в кишечном соке, являются активными участниками процесса переваривания пищи. На их счету расщепление пептидов и пептонов до аминокислот, жиров – до глицерина и жирных кислот, а углеводов – до моносахаридов. Энтерокиназа – важный фермент, содержащийся в кишечном соке.

В процессе переваривания пищи тонким кишечником можно выделить три звена.

- Полостное пищеварение.

На данном этапе происходит воздействие на пищу, которая прошла предварительную обработку ферментами в желудке. Происходит переваривание за счет секретов и их энзимов, поступающих в тонкий кишечник. Пищеварение возможно благодаря участию панкреатического секрета, желчи, кишечного сока.

- Мембранное пищеварение (пристеночное).

На данном этапе пищеварения проявляют активность ферменты, имеющие разное происхождение. Частично они поступают из тонкокишечной полости, какие-то расположены на мембранах микроворсинок. Происходит промежуточная и заключительная стадии расщепления веществ.

- Всасывание конечных продуктов расщепления.

В случаях полостного и пристеночного пищеварения без непосредственного вмешательства ферментов поджелудочной железы и кишечного сока не обойтись. Обязательно и наличие желчи. Панкреатический сок через специальные канальцы проникает в отдел двенадцатиперстной кишки. Особенности его состава определяются объемом и качеством пищи.

Тонкий кишечник выполняет важную функцию в процессе пищеварения. В этом отделе пищевые вещества продолжают перерабатываться в растворимые соединения.

Врач сайта: Антон палазников

Врач-гастроэнтеролог, терапевт

Стаж работы более 7 лет.

Профессиональные навыки: диагностика и лечение заболеваний ЖКТ и билиарной системы.

Источник

Оглавление темы “Пищеварение в тонком кишечнике. Пищеварение в толстом кишечнике.”: Пищеварение в тонком кишечнике. Секреторная функция тонкой кишки. Бруннеровы железы. Либеркюновы железы. Полостное и мембранное пищеварение.Пищеварение в тонком кишечникеВ тонкой кишке осуществляются завершающие стадии гидролиза пищевых веществ, начатого с помощью ферментов слюны, желудочного и поджелудочного соков. В кишечном соке имеется полный набор ферментов, расщепляющий поли- и олигомеры пищевых веществ до мономеров, которые по мере своего образования всасываются слизистой оболочкой тонкой кишки в кровь и лимфу. Начинается гидролиз пищевых веществ в тонкой кишке в процессе полостного пищеварения, а завершается при осуществлении пристеночного (мембранного пищеварения). Секреторная функция тонкой кишкиКишечный сок является продуктом секреторной активности всей слизистой оболочки тонкой кишки. В проксимальном отделе двенадцатиперстной кишки сок вырабатывается бруннеровыми железами. Секрет этих желез содержит значительное количество слизи, которая защищает слизистую оболочку двенадцатиперстной кишки от механического и химического раздражения. Основная часть кишечного сока выделяется либеркюновыми железами. Они заложены в криптах у основания ворсинок. В образовании сока принимают участие все энтероциты. Они обладают высокой пролифера-тивной активностью, в результате чего происходит их перемещение от основания ворсинки до ее вершины, где они подвергаются слущиванию (десквамации) и становятся компонентом кишечного сока. В полости кишки слущенные эпителиальные клетки распадаются, освобождая содержащиеся в них ферменты.

Мембраны апикальной поверхности эпителиоцитов покрыты большим числом микроворсинок, связанных с гликокаликсом. Они создают большую площадь, на которой фиксированы молекулы ферментов. Эти ферменты транспортируются из эпителиоцита и адсорбируются из содержимого тонкой кишки. Они обусловливают мембранное пищеварение. Слизистая оболочка кишки покрыта слоем слизи. Она вырабатывается бокаловидными клетками. Слизь не только защищает слизистую оболочку от химического и механического повреждения, но и является субстратом, на котором абсорбируются ферменты. Слизистая оболочка тонкой кишки взрослого человека выделяет за сутки около 2,5 л сока. Он состоит из жидкой и плотной частей. Жидкая часть содержит небольшое количество ферментов, катионы (Na+, K+, Са2+ и др.), анионы (в основном HCO3, СГ), белки, аминокислоты, мочевину, молочную кислоту и др. Ее рН 7,2—7,5. В плотной части кишечного сока содержится основное количество ферментов, слущенные эпителиоциты и их фрагменты, лейкоциты и слизь. В кишечном соке и в энтероцитах имеется около 20 ферментов, осуществляющих заключительный гидролиз пищевых веществ. Ферменты, вырабатываемые эпителиальными клетками, вначале проявляют свою активность в процессе мембранного пищеварения (на поверхности микроворсинок и нитей гликокаликса, а после слущивания энтероцитов принимают участие в полостном пищеварении. К этим ферментам относятся лейцинаминопептидиза, нуклеаза, нуклеотидаза, липаза, фосфолипаза, щелочная фосфатаза, холинэстераза. В кишечном соке содержится энтерокиназа, которая выходит из десква-мированных эпителиальных клеток и активирует трипсиноген поджелудочного сока. Лейцинаминопептидаза расщепляет пептиды до аминокислот. Фосфатазы осуществляют гидролиз моноэфиров ортофосфорной кислоты. Нуклеаза деполимеризует нуклеиновые кислоты, а нуклеотидиза дефосфо-рилизует мононуклеотиды. Ферменты, связанные с мембраной энтероцитов, имеют высокую активность. Олигосахаридазы и дисахаридазы завершают гидролиз углеводов превращая их в моносахариды. Аминопептидазы и дипептидазы осуществляют расщепление пептидов до аминокислот. Моноглицеридлипазы завершают гидролиз жиров. Таким образом, в процессе полостного пищеварения в тонкой кишке образуются олигомеры молекул пищевых веществ. Из полости кишки олигомеры разной степени сложности проникают через слой слизи на гликока-ликс и подвергаются дополнительному гидролизу (за счет ферментов, адсорбированных в слизи и на гликокаликсе). Заключительный гидролиз алигомеров происходит на мембране микроворсинок апикальной части энтероцитов (мембранное пищеварение). Мембранное пищеварение характеризуется высокой эффективностью, так как происходит на очень большой площади. Видео физиология пищеварения – профессор, д.м.н. П.Е. Умрюхин– Также рекомендуем “Регуляция секреторной функции ( секреции ) тонкой кишки. Местные рефлексы.” |

Источник

Секреция кишечного пищеварительного сока. Состав кишечного пищеварительного сока

а) Секреция кишечного пищеварительного сока криптами Либеркюна. По всей поверхности тонкого кишечника расположены маленькие углубления, которые называют криптами Либеркюна. Одна из них представлена на рисунке ниже.

Крипты Либеркюна, обнаруженные во всех отделах тонкого кишечника между ворсинками, выделяющие преимущественно чистую внеклеточную жидкость

Эти крипты залегают между кишечными ворсинками. Поверхность крипт и ворсинок покрыта эпителием, состоящим из клеток двух типов:

(1) умеренного количества бокаловидных клеток, которые секретируют слизь для смазывания и защиты поверхности кишечника;

(2) большого количества энтероцитов, которые секретируют в криптах большое количество воды и электролитов, а на поверхности прилегающих ворсинок реабсорбируют воду и электролиты вместе с конечными продуктами переваривания.

Кишечная секреция формируется энтероцитами крипт в количестве 1800 мл/сут. Эти секреты в основном представляют собой чистую внеклеточную жидкость и имеют слабощелочное рН в интервале от 7,5 до 8,0. Секрет быстро реабсорбируется ворсинками. Поступление жидкости из крипт в ворсинки обеспечивает водную среду для всасывания веществ из химуса, когда он соприкасается с ворсинками. Таким образом, первостепенной функцией тонкого кишечника является всасывание в кровь нутриентов и продуктов их переваривания.

б) Механизм секреции жидкости. Точный механизм, контролирующий секрецию жидкости криптами Либеркюна, не известен. Предполагается, что он включает два активных секреторных процесса:

(1) активную секрецию ионов хлора в крипты;

(2) активную секрецию ионов бикарбоната.

Секреция данных ионов вызывает электрический отрицательный заряд в секретируемой жидкости, что обеспечивает движение положительно заряженных ионов натрия через мембрану в секретируемую жидкость. В результате ионы вместе вызывают осмотическое движение воды.

в) Пищеварительные ферменты в секрете тонкого кишечника. Если собрать секрет тонкого кишечника без клеточных обломков, мы практически не обнаружим там ферментов. Энтероциты слизистой, в особенности те, что покрывают ворсинки, содержат пищеварительные ферменты, переваривающие специфические частицы пищи, пока они всасываются через эпителий. Это следующие ферменты:

(1) несколько пептидаз для расщепления небольших пептидов на аминокислоты;

(2) четыре фермента — сахараза, мальтаза, изомальтаза и лактаза — для расщепления дисахаридов на моносахариды;

(3) небольшое количество кишечной липазы для расщепления нейтральных жиров на глицерин и жирные кислоты.

Эпителиальные клетки, расположенные глубоко в криптах Либеркюна, постоянно подвергаются митозу, и новые клетки перемещаются вдоль базальной мембраны вверх и наружу крипт к верхушке ворсинки. Таким образом происходит непрерывное замещение эпителия ворсинок и формирование новых пищеварительных ферментов. По мере старения клеток ворсинки эпителия в итоге сбрасываются в кишечный секрет. Жизненный цикл эпителиальной клетки кишечника — около 5 сут. Этот быстрый рост новых клеток обеспечивает быстрое восстановление повреждений, которые происходят в слизистой.

в) Местные стимулы в регуляции секреции тонкого кишечника. Большое значение для регуляции секреции тонкого кишечника имеют местные энтеральные рефлексы, в особенности рефлексы, вызванные тактильными или раздражающими стимулами химуса тонкого кишечника.

– Также рекомендуем “Секреция в толстом кишечнике. Гидролиз питательных веществ”

Оглавление темы “Пищеварительные соки. Переваривание углеводов, белков, жиров”:

1. Регуляция секреции поджелудочной железы. Этапы панкреатической секреции

2. Физиология секреции желчи. Физиологическая анатомия секреции желчи

3. Состав желчи. Функция желчи в переваривании жиров

4. Холестерол и желчные камни. Секреция в двенадцатиперстной кишке

5. Секреция кишечного пищеварительного сока. Состав кишечного пищеварительного сока

6. Секреция в толстом кишечнике. Гидролиз питательных веществ

7. Переваривание углеводов. Последовательность переваривания углеводов в ЖКТ

8. Переваривание белков. Этапы и последовательность переваривания белков

9. Переваривание жиров. Этапы переваривания жиров в кишечнике

10. Переваривание триглицеридов. Формирование жировых мицелл

Источник

Секреция в толстом кишечнике. Гидролиз питательных вещества) Секреция в толстом кишечнике. Секреция слизи. Слизистая оболочка толстого кишечника, как и тонкого, имеет множество крипт Либеркюна, но не содержит ворсинок. Эпителиальные клетки почти не имеют ферментов, а состоят в основном из слизистых клеток, которые секретируют слизь. В толстом кишечнике значительно преобладает секреция слизи. Эта слизь содержит небольшое количество ионов бикарбоната, секретируемых несколькими эпителиальными клетками, которые не секретируют слизь. Интенсивность секреции слизи преимущественно регулируется направленной тактильной стимуляцией эпителиальных клеток слизистой толстого кишечника, а также посредством местных рефлексов. Стимуляция тазового нерва спинного мозга, который несет парасимпатическую иннервацию к дистальной половине двух третей толстого кишечника, также может вызывать повышение секреции слизи. Во время экстремальной парасимпатической стимуляции, обычно вызываемой эмоциональными нарушениями, в толстый кишечник может выделиться столько слизи, что человек будет ощущать движения кишечника каждые 30 мин. Эта слизь обычно не содержит фекалий либо содержит незначительное их количество. Слизь толстого кишечника предохраняет кишечную стенку от повреждений и обеспечивает липкий субстрат для сцепления фекального материала вместе. Более того, она защищает кишечную стенку от значительной активности бактерий, которые существуют внутри фекалий. Наконец, слизь вместе со щелочным секретом (рН 8,0 создается большим количеством бикарбоната натрия) обеспечивает барьер для воздействия кислот, сформировавшихся в фекалиях, на кишечную стенку. б) Диарея, вызываемая избыточной секрецией воды и электролитов, в ответ на раздражение. Каждый раз, когда участок толстого кишечника оказывается сильно раздраженным (это может происходить при бактериальной инфекции во время энтерита), слизистая выделяет большое количество воды и электролитов в добавление к обычной вязкой щелочной слизи. Этот процесс вызывает быстрое движение фекалий по направлению к анусу. В результате возникает диарея с потерей большого количества воды и электролитов, причем также вымываются раздражающие вещества, что обеспечивает быстрое выздоровление.

Гидролиз питательных веществВся пища, благодаря которой существует организм (за исключением небольшого количества витаминов и минералов), состоит из белков, жиров и углеводов. Как правило, их обычные размеры не позволяют им всасываться через слизистую желудочно-кишечного тракта, поэтому без предварительного переваривания они как питательные вещества совершенно бесполезны. а) Переваривание различной пищи с помощью гидролиза. Гидролиз углеводов. Большинство углеводов пищи являются либо крупными полисахаридами, либо дисахаридами, которые состоят из моносахаридов, соединенных друг с другом за счет конденсации. Это означает, что ион водорода (Н+) удаляется от одного моносахарида, а от следующего удаляется гидроксильная группа (-ОН). Затем два моносахарида связываются в этом месте, а ион водорода и гидроксильный ион объединяются в молекулу воды (H2O). Во время переваривания углеводов изложенные ранее процессы протекают в обратном направлении, и углеводы превращаются в моносахариды. Специфические ферменты пищеварительных соков желудочно-кишечного тракта возвращают ион водорода и гидроксильный ион из воды в полисахарид и таким образом образуют моносахариды. Этот процесс, называемый гидролизом, заключается в следующем (где R-R — это дисахариды): б) Гидролиз жиров. Большинство поступающих с пищей жиров содержат триглицериды (нейтральные жиры), которые являются комбинацией 3 молекул жирных кислот, связанных с простои молекулой глицерина. Во время соединения удаляются 3 молекулы воды. Переваривание триглицеридов состоит из обратного процесса: ферменты, переваривающие жиры, возвращают 3 молекулы воды молекуле триглпцерида и, следовательно, отделяют молекулы жирных кислот от глицерина. Здесь вновь переваривающим механизмом является гидролиз. в) Гидролиз белков. Белки формируются из многочисленных аминокислот, которые соединяются между собой пептидными связями. В каждой связи из одной аминокислоты удаляется гидроксильный ион, а из другой аминокислоты — ион водорода. Последующие аминокислоты в белковой цепи соединены вместе аналогичным образом посредством извлечения воды, а переваривание осуществляется противоположным действием — гидролизом. Таким образом, протеолитические ферменты возвращают ион водорода и гидроксильный ион из молекул воды в белковые молекулы для разделения их на составляющие аминокислоты. Итак, химия переваривания проста, поскольку все три основных вида пищи вовлечены в один основной процесс гидролиза. Единственное различие заключается в типе ферментов, необходимых каждому виду пищи при проведении реакции. Все пищеварительные ферменты являются белками. Они секретируются различными железами желудка и кишечника. – Также рекомендуем “Переваривание углеводов. Последовательность переваривания углеводов в ЖКТ” Оглавление темы “Пищеварительные соки. Переваривание углеводов, белков, жиров”: |

Источник