Кишечная непроходимость при ущемленной грыже

Ãðûæè æèâîòà è ñèíäðîì êèøå÷íîé íåïðîõîäèìîñòè: îïðåäåëåíèå, êëàññèôèêàöèÿ, ïðè÷èíû îáðàçîâàíèÿ, êëèíèêà è äèàãíîñòèêà ãðûæ, ëå÷åíèå. Îñëîæíåíèÿ ãðûæ æèâîòà: ïðèçíàêè, äîâðà÷åáíàÿ ïîìîùü ïðè óùåìëåííûõ ãðûæàõ. Óõîä çà áîëüíûìè â ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðèîäå.

Ñòóäåíòû, àñïèðàíòû, ìîëîäûå ó÷åíûå, èñïîëüçóþùèå áàçó çíàíèé â ñâîåé ó÷åáå è ðàáîòå, áóäóò âàì î÷åíü áëàãîäàðíû.

Ðàçìåùåíî íà https://www.allbest.ru/

Ãðûæè æèâîòà ñèíäðîì êèøå÷íîé íåïðîõîäèìîñòè. Ïðèíöèïû äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ. Îðãàíèçàöèÿ ñåñòðèíñêîé ïîìîùè

Ïëàí

1. Ãðûæè æèâîòà: îïðåäåëåíèå, êëàññèôèêàöèÿ, ïðè÷èíû îáðàçîâàíèÿ, êëèíèêà è äèàãíîñòèêà íåîñëîæíåííûõ ãðûæ, ëå÷åíèå

2. Îñëîæíåíèÿ ãðûæ æèâîòà, ïðèçíàêè, äîâðà÷åáíàÿ ïîìîùü ïðè óùåìëåííûõ ãðûæàõ, ïðèíöèïû ëå÷åíèÿ

3. Óõîä çà áîëüíûìè â ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðèîäå. Îðãàíèçàöèÿ ÑÏ

4. Êèøå÷íàÿ íåïðîõîäèìîñòü, îïðåäåëåíèÿ, êëàññèôèêàöèÿ, ïðè÷èíû âîçíèêíîâåíèÿ, îñíîâíûå êëèíè÷åñêèå ñèìïòîìû, îñîáåííîñòè êèøå÷íîé íåïðîõîäèìîñòè ó äåòåé

5. Äèàãíîñòèêà êèøå÷íîé íåïðîõîäèìîñòè, ïðèíöèïû ëå÷åíèÿ

6. Îñîáåííîñòè òå÷åíèÿ ÑÏ ó áîëüíûõ ñ ñèíäðîìîì êèøå÷íîé íåïðîõîäèìîñòè

1. Ãðûæà – âûõîæäåíèå âíóòðåííîñòåé ÷-ç åñòåñòâåííûå èëè ïàòîëîãè÷åñêèå îòâåðñòèÿ èç áðþøíîé ïîëîñòè ïîä ïîêðîâû òåëà (èëè â äðóãóþ ïîëîñòü: èç áðþøíîé â ãðóäíóþ ïðè ãðûæàõ äèàôðàãìû).

Êëàññèôèêàöèÿ ãðûæ:

Ïî ïðîèñõîæäåíèþ:

âðîæäåííûå è ïðèîáðåòåííûå (ýìáðèîíàëüíûå)

íàðóæíûå è âíóòðåííèå (âûõîäèò èç áðþøíîé ïîëîñòè ñ ïàðèåíòàëüíîé áðþøèíîé – íàðóæíûå; âíóòðåííèå – âíóòðè ïîëîñòè ïðè ïðîíèêíîâåíèè îðãàíîâ â êàðìàíû áðþøèíû)

Ïî êëèíè÷åñêîìó òå÷åíèþ:

íåîñëîæíåííûå è îñëîæíåííûå (ê îñëîæíåííûì îòíîñÿòñÿ óùåìëåíèÿ, ñäàâëåíèÿ, íåêðîç ñòåíêè óùåìëåííîãî îðãàíà, ïåðèòîíèò)

âïðàâëåííûå, âïðàâèìûå è íåïðàâèìûå (ïðè äëèòåëüíîì ñóùåñòâîâàíèè ãðûæè îáðàçóþòñÿ ñïàéêè ìåæäó êëåò÷àòêîé, êîæåé, ìûøöàìè), óùåìëåííûå, âîñïàëåííûå

Ïî ìåñòó ëîêàëèçàöèè: ïàõîâûå, ïàõîâî-ìîøîíî÷íûå, ïóïî÷íûå, áåäðåííûå, áåëîé ëèíèè æèâîòà, ïîñëåîïåðàöèîíûå (ýâåíòðàëüíûå), òðàâìàòè÷åñêèå, ðåöèäèâíûå (âîçíèêàþò íà ïðåæíåì ìåñòå ïîñëå óäàëåíèÿ). Ðåäêèå ôîðìû (ïîÿñíè÷íàÿ, çàïèðàòåëüíàÿ, ñåäàëèùíàÿ, ïðîìåæíîñòíàÿ)

Àíàòîìè÷åñêèå ýëåìåíòû ãðûæè:

Ãðûæåâûå âîðîòà – îòâåðñòèÿ (ñëàáîå ìåñòî â àïîíåâðîçå ÷-ç êîòîðîå âûõîäÿò âíóòðåííèå îðãàíû èç áðþøíîé ïîëîñòè. Ýòî êàíàëû: ïàõîâûé, áåäðåííûé, ïóïî÷íûé)

Ãðûæåâîé ìåøîê: âûïÿ÷èâàíèå ïàðèåòàëüíîé áðþøèíû. Îí ñîñòîèò èç óñòüÿ, øåéêè, òåëà, äíà

Ãðûæåâîå ñîäåðæèìîå: êèøå÷íèê, ìî÷åâîé ïóçûðü, ñàëüíèê

Ïðè÷èíû îáðàçîâàíèÿ ãðûæè, ïðåäðàñïîëàãàþùèå ôàêòîðû, ïðîèçâîäÿùèå ôàêòîðû:

Ñëàáîñòü áðþøíîé ñòåíêè

Ïîâûøåíèå âíóòðèáðþøíîãî äàâëåíèÿ (àñöèò, áåðåìåííîñòü)

Òÿæåëûé ôèçè÷åñêèé òðóä, êàøåëü, ÷àñòîå íàòóæèâàíèå (ïðè õðîíè÷åñêèõ çàïîðàõ)

Ïðè ïîäêîæíîì ðàçðûâå ìûøö ïåðåäíåé áðþøíîé ñòåíêè – òðàâìàòè÷åñêèå

Ïðè íàãíîåíèè ïîñëåîïåðàöèîííîé ðàíû, ïîñëå äðåíàæåé – ýâåíòð ãðûæà

ãðûæà æèâîò êèøå÷íàÿ íåïðîõîäèìîñòü

Ëå÷åíèå

Ýêñòðåííàÿ îïåðàöèÿ ïîä îáùèì íàðêîçîì – âî âðåìÿ îïåðàöèè ïîñëå ðàçðåçà êîæè, âñêðûâàþò ãðûæåâîé ìåøîê, îñìàòðèâàþò óùåìëåííûå îðãàíû, óñòàíàâëèâàþò èõ æèçíåñïîñîáíîñòü è òîëüêî ïîòîì ðàññåêàþò óùåìëÿþùåå êîëüöî.

Ïðè âîñïàëåíèè ãðûæåâîãî ìåøêà îïåðàöèþ íà÷èíàþò ñ ëàïàðîòîìèè. Ïðè íåêðîçå êèøêè – ðåçåêöèÿ, ñîåäèíÿþò åå “áîê â áîê”, “êîíåö â êîíåö”. Îïåðàöèþ çàêàí÷èâàþò ñ äîïîëíèòåëüíûì äðåíèðîâàíèåì èëè âûâåäåíèåì ñòîìû (êîëîñòîìû, èëåîñòîìû, öåêîñòîìû).

ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðèîäå:

îáåçáîëèâàíèå (àíàëüãåòèêè, ïåðèäóðàëüíàÿ àíåñòåçèÿ è ò.ä.)

äåçèíòîêñèêàöèîííàÿ òåðàïèÿ (äåòîêñèêàöèÿ + èíôóçèîííàÿ òåðàïèÿ)

àíòèáàêòåðèàëüíàÿ òåðàïèÿ (àíòèáèîòèêè â/âåííî, â/ìûøå÷íî, ýíäîëèìôàòè÷åñêè, â áðþøíóþ ïîëîñòü)

èììóíîòåðàïèÿ

Óõîä è íàáëþäåíèå çà á-íûìè â ïîñëåîïåðàöèîíîì ïåðèîäå:

à) òðàíñïîðòèðîâêà èç îïåðàöèîííîãî çàëà íà êàòàëêå ïîä íàáëþäåíèåì ñåñòðû-àíåñòåçèñòêè

á) ïîñòîâàÿ ì/ñ ãîòîâèò: ïîñòåëü, ïóçûðü ñî ëüäîì, ìåøî÷åê ñ ãðóçîì, ëîòîê, êëååíêó, á-íîãî óêëàäûâàåò áåç ïîäóøêè íà 2 ÷àñà.  ïîñëåäóþùåì ïîëîæåíèå Ôîâëåðà

â) íà ðàíó õîëîä, ãðóç, óäëèíÿþò äðåíàæè

ã) ñëåäèòü çà PS, t°, ÀÄ, ×Ä, öâåòîì êîæè, îáðàùàþò âíèìàíèå íà æàëîáû áîëüíîãî

ä) ïèòàíèå áîëüíîãî:

1 ñóòêè – ãîëîä, íå ïîèòü, ãóáû ñìà÷èâàòü

2 ñóòêè – ãîëîä, ïîèòü

3 ñóòêè – 0 ñòîë

4 ñóòêè – 1à ñòîë

å) óõîä çà ðàíîé, ÖÂÊ äðåíàæàìè, ââåäåíèå ëåêàðñòâ â ìèêðîèððèãàòîðû

æ) ïðîôèëàêòèêà ïîñëåîïåðàöèîííûõ îñëîæíåíèé:

ïíåâìîíèè

òðîìáîýìáîëèè

ïàðåçà êèøå÷íèêà

ñî ñòîðîíû ðàíû

ç) âûïîëíÿòü âñå íàçíà÷åíèÿ âðà÷à ïî óõîäó è ëå÷åíèþ á-íîãî

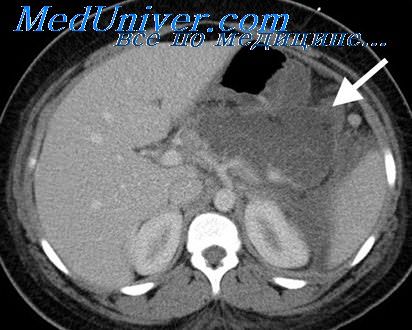

Ðåíòãåíîëîãè÷åñêèå ïðèçíàêè ÊÍ

§ Ïíåâìàòîç òîíêîé êèøêè (ñèìïòîì Êåéñè), ïîïåðå÷íàÿ èñ÷åð÷åííîñòü ðàñøèðåííîé òîíêîé êèøêè (ñèìïòîì “ðûáüåãî ñêåëåòà”)

§ ×àøè Êëîéáåðà (ãîðèçîíòàëüíûé óðîâåíü æèäêîñòè)

§ Ñèìïòîì “ñòîï” ïðè ïàññàæå áàðèÿ (îñòàíîâêà ïðîäâèæåíèÿ êîíòðàñòà ïî êèøå÷íèêó)

§ Äåôåêò íàïîëíåíèÿ (îïóõîëü)

§ Ñèìïòîì “âèëêè” (èíâàãèíàöèÿ) – ïðè èððèãîñêîïèè

Ëå÷åáíî-äèàãíîñòè÷åñêèé ïðèåì – ïîçâîëÿþùèé â ðàííèå ñðîêè ïðîâåñòè äèôôåðåíöèàëüíóþ äèàãíîñòèêó ìåõàíè÷åñêîé è äèíàìè÷åñêîé íåïðîõîäèìîñòè

Äîâðà÷åáíàÿ ïîìîùü:

1. Ãîëîä

2. Ýâàêóàöèÿ ñîäåðæèìîãî èç ïåðåïîëíåííîãî æåëóäêà

3. Õîëîä íà æèâîò

4. Ñåðäå÷íûå ñðåäñòâà

5. Íåëüçÿ îáåçáîëèâàòü!

6. Òðàíñïîðòèðîâêà â ËÏÓ

Ëå÷åíèå: ðàçëè÷àþò êîíñåðâàòèâíîå è îïåðàòèâíîå

Ñðî÷íàÿ îïåðàöèÿ ïðè ÊÍ ïîêàçàíà:

1. Ïðè íàëè÷èè ïðèçíàêîâ ïåðèòîíèòà

2. Ïðè íàëè÷èè ÿâíûõ ïðèçíàêîâ èëè ïîäîçðåíèÿ íà ñòðàíãóëÿöèîííóþ èëè ñìåøàííóþ íåïðîõîäèìîñòü êèøå÷íèêà

îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ:

1. Ïðîâîäÿò ëå÷åáíî-äèàãíîñòè÷åñêèé ïðèåì: ïðè îòðèöàòåëüíîì ðåçóëüòàòå âûïîëíÿåòñÿ ñðî÷íàÿ îïåðàöèÿ, ïðè ïîëîæèòåëüíîì – ïðîâîäèòüñÿ êîíñåðâàòèâíîå ëå÷åíèå

2. Ïåðîðàëüíî äàåòñÿ 250 ìë æèäêîãî ñóëüôàòà áàðèÿ

3. Ïðîâîäèòñÿ èíôóçèîííàÿ òåðàïèÿ

4. Îñóùåñòâëÿåòñÿ îöåíêà ïàññàæà áàðèÿ ÷-ç 2,4,6 ÷. ×åðåç 4 ÷ áàðèé äîëæåí áûòü â òîëñòîé êèøêå. ×-ç 24 ÷ – â ïðÿìîé

5. Áîëüíîé äîîáñëåäóåòñÿ

Ðåøåíèå âîïðîñà îá îïåðàöèè ïðè Êí äîëæíî áûòü îñóùåñòâëåíî â òå÷åíèå 2-4 ÷ ïîñëå ïîñòóïëåíèÿ â ñòàöèîíàð

ÒÎ ëå÷åíèå ÊÍ íåîáõîäèìî íà÷èíàòü ñ ëå÷åáíî-äèàãíîñòè÷åñêîãî ïðèåìà: 40% óäàåòñÿ ðàçðåøèòü êîíñåðâàòèâíûì ïóòåì

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ëå÷åáíî-äèàãíîñòè÷åñêîãî ïðèåìà â êëèíèêå:

1) Ââåäåíèå 0,1% – 1 ìë ï/ê àòðîïèíà – âîçäåéñòâèå íà âåãåòàòèâíóþ íåðâíóþ ñèñòåìó

2) Ïàðàíåôðàëüíàÿ áëîêàäà – âîçäåéñòâèå íà âåãåòàòèâíóþ ñèñòåìó

3) Çîíä â æåëóäîê, ñèôîííàÿ êëèçìà – îïîðîæíåíèå ÆÊÒ.

4) Â/âåíî ââîäÿò 10% NaCl – 100,0, ïðîçåðèí è ïèòóèòðèí ï/êîæíî – äëÿ ñòèìóëÿöèè ïåðèñòàëüòèêè è îäíîâðåìåííî äåçèíòîêñèêàöèîííàÿ òåðàïèÿ – 0,9% NaCl, ãëþêîçà, âèòàìèíû

5) Ñåðäå÷íûå ñð-âà

Åñëè îòîøëè ãàçû, áûë ñòóë, óìåíüøèëñÿ â ðàçìåðàõ æèâîò, íåò áîëåé – ïðèåì ïîëîæèòåëåí, à íåïðîõîäèìîñòü ðàñöåíèâàåòñÿ êàê äèíàìè÷åñêàÿ (ïàöèåíò ïîäëåæèò íàáëþäåíèþ è êîíñåðâàòèâíîìó ëå÷åíèþ)

Îïåðàòèâíîå ëå÷åíèå:

Çàäà÷è îïåðàöèè:

óñòàíîâèòü ëîêàëèçàöèþ è âèä ÊÍ

áëîêèðîâàòü áîëåâûå èìïóëüñû

óñòðàíèòü íåïðîõîäèìîñòü, îáëîæèòü êèøêó 0,9% NaCl – òåïëûì ââåñòè â – áðûæåéêó Na 0,25%

äåêîìïðåññèÿ ÆÊÒ

ðåçåêöèÿ êèøêè, âûâåäåíèå ñòîìû

ðàññå÷åíèå ñïàåê, äåçèíâàãèíàöèÿ, ðàñêðó÷èâàíèå çàâîðîòîâ

Ïîñëå íîâîêàèíîâîé áëîêàäû ðåôëåêòñîð÷åííûõ çîí ïðîâîäèòñÿ íàçîãàñòðîèíòåðñòèíàëüíàÿ èíòóáàöèÿ òîíêîé êèøêè (â ñðåäíåì íà 4-5 ñóòîê)

Îïåðàöèÿ çàêàí÷èâàåòñÿ âûâåäåíèåì ñòîìû èëè ðåçåêöèåé êèøêè, äðåíèðîâàíèåì áðþøíîé ïîëîñòè.

Íàáëþäåíèå è óõîä çà ïàöèåíòîì ïîñëå îïåðàöèè ëàïàðîòîìèè ñì. ÑÏ ïðè ñ-ìå “Êèøå÷íîé íåïðîõîäèìîñòè”

Ðàçìåùåíî íà Allbest.ru

Источник

Ущемление грыжи – сдавление грыжевого мешка в грыжевых воротах, вызывающее нарушение кровоснабжения и некроз образующих грыжевое содержимое органов. Ущемление грыжи характеризуется резкой болью, напряжением и болезненностью грыжевого выпячивания, невправимостью дефекта. Диагностика ущемления грыжи основывается на данных анамнеза и физикального обследования, обзорной рентгенографии брюшной полости. Во время грыжесечения по поводу ущемленной грыжи нередко требуется проведение резекции некротизированной кишки.

Общие сведения

Ущемление грыжи – наиболее частое и грозное осложнение абдоминальных грыж. Ущемленные грыжи являются острым хирургическим состоянием, требующим неотложного вмешательства, и уступают по частоте возникновения только острому аппендициту, острому холециститу и острому панкреатиту. В оперативной гастроэнтерологии ущемление грыжи диагностируется в 3-15% случаев.

Ущемление грыжи связано с внезапным сдавлением содержимого грыжевого мешка (сальника, тонкой кишки и др. органов) в грыжевых воротах (дефектах передней брюшной стенки, отверстиях диафрагмы, карманах брюшной полости и т. д.). Ущемлению могут подвергаться любые абдоминальные грыжи: паховые (60%), бедренные (25%), пупочные (10%), реже – грыжи белой линии живота, пищеводного отверстия диафрагмы, послеоперационные грыжи. Ущемление грыжи связано с опасностью развития некроза сдавленных органов, кишечной непроходимости, перитонита.

Ущемление грыжи

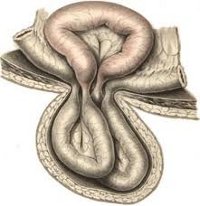

Виды ущемления грыжи

В зависимости от сдавленного в грыжевых воротах органа различают грыжи с ущемлением кишечника, сальника, желудка, мочевого пузыря, матки и ее придатков. Степень перекрытия просвета полого органа при ущемлении грыжи может быть неполной (пристеночной) и полной. В ряде случаев, например, при ущемлении дивертикула Меккеля или червеобразного отростка, перекрытия просвета органа не наблюдается совсем. По особенностям развития выделяют антеградное, ретроградное, ложное (мнимое), внезапное (в случае отсутствия грыжевого анамнеза) ущемление грыжи.

Существует два механизма ущемления грыжи: эластический и каловый. Эластическое ущемление развивается в случае одномоментного выхождения через узкие грыжевые ворота большого объема грыжевого содержимого. Внутренние органы, заключенные в грыжевой мешок, не могут вправиться в брюшную полость самостоятельно. Их ущемление узким кольцом грыжевых ворот приводит к развитию ишемии, выраженного болевого синдрома, стойкого мышечного спазма грыжевых ворот, еще более утяжеляющего ущемление грыжи.

Каловое ущемление развивается при резком переполнении приводящей петли кишечника, попавшей в грыжевой мешок, кишечным содержимым. При этом отводящий отдел кишки уплощается и ущемляется в грыжевых воротах вместе с брыжейкой. Каловое ущемление часто развивается при длительно существующих невправимых грыжах.

Ущемление грыжи может быть первичным и вторичным. Первичное ущемление встречается реже и возникает на фоне одномоментного чрезвычайного усилия, в результате которого происходит одновременное образование ранее не существовавшей грыжи и ее сдавление. Вторичное ущемление происходит на фоне имевшейся ранее грыжи брюшной стенки.

Причины ущемления грыжи

Основным механизмом ущемления грыжи служит резкое одномоментное или периодически повторяющееся повышение внутрибрюшного давления, которое может быть связано с чрезмерным физическим усилием, запорами, кашлем (при бронхите, пневмонии), затрудненным мочеиспусканием (при аденоме простаты), тяжелыми родами, плачем и пр. Развитию и ущемлению грыжи способствует слабость мускулатуры брюшной стенки, атония кишечника у пожилых людей, травматические повреждения живота, оперативные вмешательства, похудание.

После нормализации внутрибрюшного давления грыжевые ворота уменьшаются в размерах и ущемляют вышедший за их пределы грыжевой мешок. При этом вероятность развития ущемления не зависит от диаметра грыжевых ворот и величины грыжи.

Симптомы ущемления грыжи

Ущемление грыжи характеризуется следующими признаками: резкой локальной или разлитой болью в животе, невозможностью вправить грыжу, напряженностью и болезненностью грыжевого выпячивания, отсутствием симптома «кашлевого толчка».

Главным сигналом ущемления грыжи служит боль, развивающаяся на высоте физического усилия или напряжения и не стихающая в покое. Боль настолько интенсивная, что пациент зачастую не может удержаться от стонов; его поведение становится беспокойным. В объективном статусе отмечается бледность кожных покровов, явления болевого шока – тахикардия и гипотония.

В зависимости от вида ущемленной грыжи боль может иррадиировать в эпигастральную область, центр живота, пах, бедро. При возникновении кишечной непроходимости боль принимает спастический характер. Болевой синдром, как правило, выражен в течение нескольких часов, до тех пор, пока не разовьется некроз ущемленного органа и не произойдет гибель нервных элементов. При каловом ущемлении болевой синдром и интоксикация выражены слабее, медленнее развивается некроз кишки.

При ущемлении грыжи может возникать однократная рвота, которая вначале имеет рефлекторный механизм. С развитием кишечной непроходимости рвота становится постоянной и приобретает каловый характер. В ситуациях частичного ущемления грыжи явления непроходимости, как правило, не возникают. В этом случае, кроме боли, могут беспокоить тенезмы, задержка газов, дизурические расстройства (учащенные болезненные мочеиспускания, гематурия).

Длительно существующее ущемление грыжи может приводить к образованию флегмоны грыжевого мешка, которая распознается по характерным местным симптомам: отеку и гиперемии кожных покровов, болезненности грыжевого выпячивания и флюктуации над ним. Это состояние сопровождается общей симптоматикой – высокой лихорадкой, усилением интоксикации. Исходом вовремя не устраненного ущемления грыжи служит разлитой перитонит, вызванный переходом воспаления на брюшину или перфорацией растянутого отдела ущемленной кишки.

Диагностика ущемления грыжи

При наличии грыжевого анамнеза и типичной клиники диагностика ущемления грыжи не представляет сложности. При физикальном обследовании пациента обращают внимание на наличии напряженного болезненного грыжевого выпячивания, которое не исчезает при смене положения тела. Патогномоничным признаком ущемления грыжи служит отсутствие передаточного кашлевого толчка, что связано с полным отграничением грыжевого мешка от брюшной полости ущемляющим кольцом. Перистальтика над ущемленной грыжей не выслушивается; иногда отмечаются симптомы непроходимости кишечника (симптом Валя, шум плеска и др.). Нередко наблюдается асимметрия живота, положительные перитонеальные симптомы.

При наличии кишечной непроходимости обзорная рентгенография брюшной полости выявляет чаши Клойбера. С целью дифференциальной диагностики проводится УЗИ органов брюшной полости. Ущемление бедренной и паховой грыжи следует отличать от гидроцеле, сперматоцеле, орхиэпидидимита, пахового лимфаденита.

Лечение ущемления грыжи

Независимо от разновидности, локализации и сроков ущемления, осложненные грыжи подлежат немедленному хирургическому лечению. На догоспитальном этапе категорически недопустимы попытки вправления ущемленной грыжи, самостоятельное введение спазмолитиков и анальгетиков, прием слабительных. Операция при ущемлении грыжи проводится по жизненным показаниям.

Хирургическое вмешательство при ущемлении грыжи преследует цели освобождения сдавленных органов, обследования ущемленного органа на предмет его жизнеспособности, резекции некротизированного участка, проведения пластики грыжевых ворот (герниопластики местными тканями или с помощью синтетических протезов).

Наиболее ответственным моментом операции является оценка жизнеспособности ущемленной петли кишечника. Критериями жизнеспособности кишки служат восстановление ее тонуса и физиологической окраски после освобождения из ущемляющего кольца, гладкость и блеск серозной оболочки, отсутствие странгуляционной борозды, наличие пульсации брыжеечных сосудов, сохранность перистальтики. При наличии всех указанных признаков, кишка признается жизнеспособной и погружается в брюшную полость.

В противном случае при ущемлении грыжи требуется проведение резекции участка кишки с наложением анастомоза «конец в конец». При невозможности выполнения резекции некротизированной кишки накладывается кишечный свищ (энтеростома, колостома). Проведение первичной пластики брюшной стенки противопоказано при перитоните и флегмоне грыжевого мешка.

Прогноз и профилактика ущемления грыжи

Летальность при ущемлении грыжи среди пациентов пожилого возраста достигает 10%. Позднее обращение за медицинской помощью и попытки самолечения ущемления грыжи приводят к диагностическим и тактическим ошибкам, значительно ухудшают результаты лечения. Осложнениями операций по поводу ущемления грыжи могут являться некроз измененной кишечной петли при неверной оценке ее жизнеспособности, несостоятельность кишечного анастомоза, перитонит.

Профилактика ущемления заключается в плановом лечении любых выявленных абдоминальных грыж, а также исключении обстоятельств, способствующих развитию грыжи.

Источник

Непроходимость при ущемлении грыж. Врожденная кишечная непроходимостьНепроходимость при ущемлении грыж выражена различно при острой, подострой, хронической и скрытой форме ущемления. Труднее всего распознать ущемление стенки кишки (пристеночная грыжа). Местные явления при ущемлении грыжи выражаются в увеличение напряженности и болезненности грыжевой опухоли, в отсутствии «кашлевого толчка». Общие явления: нарушение проходимости кишечника, расстройства мочевыведения, боль, коллапс, повышение температуры. Осложнения: прободение, перитонит. Согласно классификации Zimmermann, у детей различают следующие внутренние грыжи: парадуоденальные (левосторонние, правосторонние, через брыжейку ободочной кишки и в отверстие сальниковой сумки Винслова); в карман сигмовидной кишки (интерсигмовпдные); в карман над мочевым пузырем.

Непроходимость наступает остро, при разных формах грыж она несколько отличается. Первый и основной симптом — упорная рвота с примесью желчи. Звуки перпстальтики вначале усилены, а с нарастанием странгуляции ослабевают и затихают. Вздутие ограничивается верхней частью живота, нередко оно не выражено, поскольку сегмент кишечника над ущемлением относительно короткий. Рентгенологические симптомы соответствуют острой механической непроходимости тонкого кишечника. Врожденные нарушения проходимости проявляются в детском возрасте. Различают три основные группы нарушений проходимости кишечника при аномалиях развития пищеварительного тракта: 1) при атрезиях и стенозах; 2) при неправильностях поворота кишечника в ходе его развития; 3) вследствие скопления патологически измененного мекония. Сами пороки развития описаны выше, в данном же разделе рассматриваются вызванные ими нарушения проходимости кишечника, их симптомы и диагностика. При высокой непроходимости рано возникает рвота. Она появляется после приема пищи, имеет примесь желчи, если непроходимость располагается дистальнее впадения желчных путей. При непроходимости, лока-зующейся высоко, вздутия нет, живот впалый. Дуоденальная непроходимость проявляется особенно остро. Рвота упорная, обычно содержит желчь, поскольку в большинстве случаев препятствие располагается дистальнее места впаденпя общего желчного протока. При атрезии бурные симптомы появляются вскоре после рождения, при «наружном сужении» — в ближайшее время после его наступления. Может отойти меконий, но при атрезии в нем нет окрашивающихся генцианвиолетом ороговевших клеток эпителия. Стул не отходит, появляется спазм (судорожное сокращенпе) желудка, наступает дегидратация с апатией ребенка. При расположении непроходимости в тонком кишечнике характерной считается триада: рвота, отсутствие отхожденпя мекония или стула и вздутие живота. При атрезии тонкой кишки меконий отходит, поскольку выделение желчи начинается раньше (после третьего месяца эмбрионального развития), чем развивается атрезия (И. Андреев, И. Вапцаров, X. Михов, А. Ангелов). Вздутие кишечника наступает вследствие скопления газов и жидкости над местом непроходимости: чем оно расположено дистальнее, тем больше вздувается живот, не только в верхней части, но и в других отделах. – Вернуться в оглавление раздела “Хирургия” Оглавление темы “Кишечная непроходимость у детей”: |

Источник