Кишечная полость включает стрекательные клетки

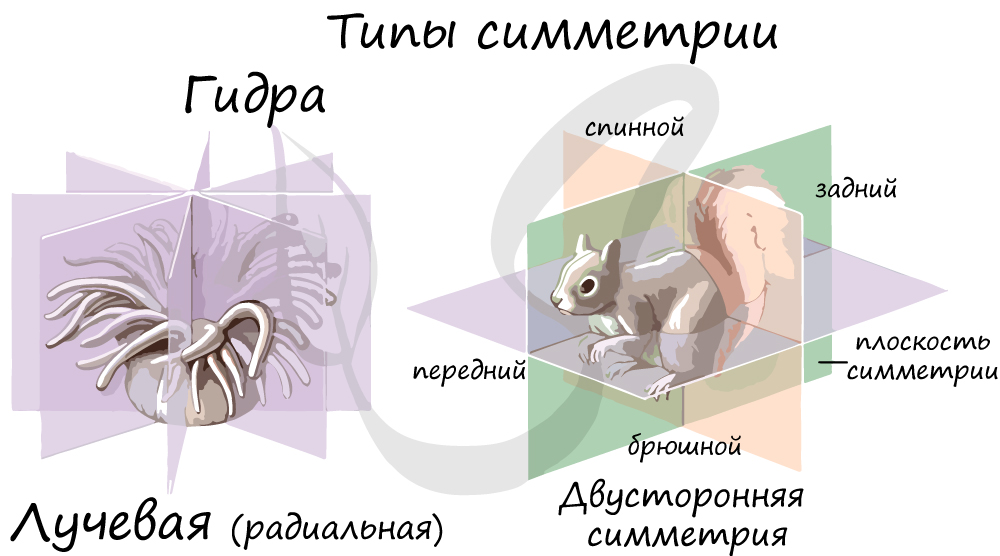

Представители Типа Кишечнополостные — это многоклеточные животные, имеющие лучевую (радиальную) симметрию.

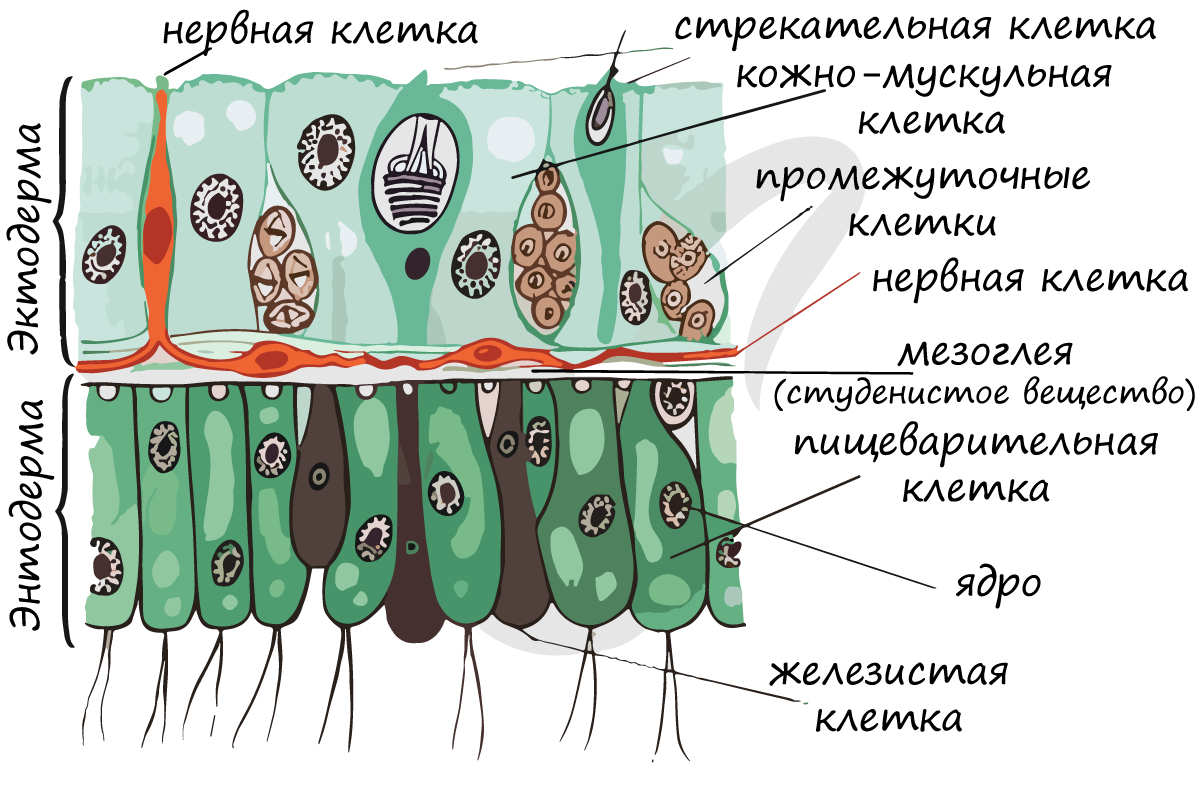

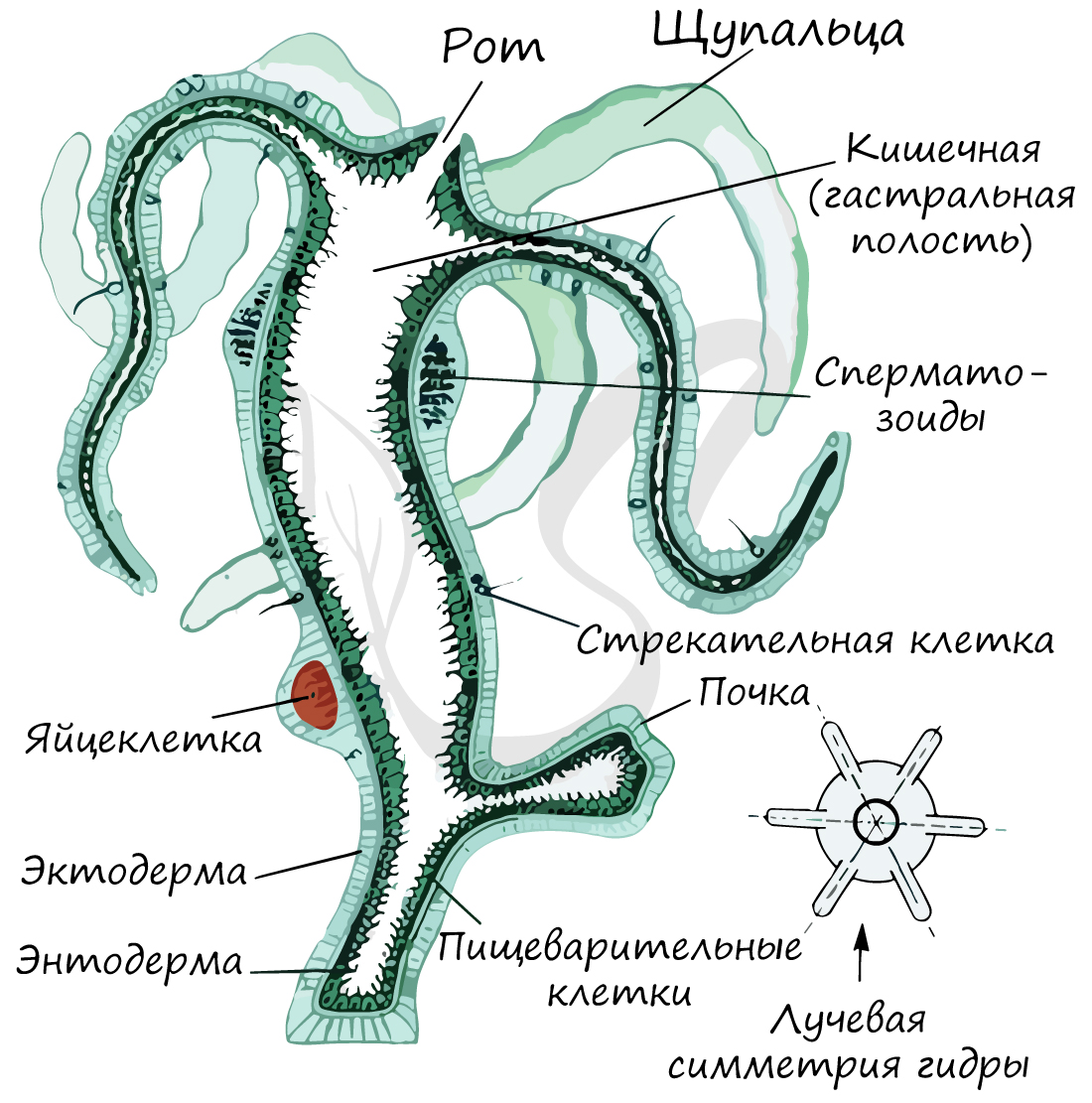

Их тело состоит из двух слоёв клеток — наружного (эктодермы) и внутреннего (энтодермы), между которыми расположена мезоглея.

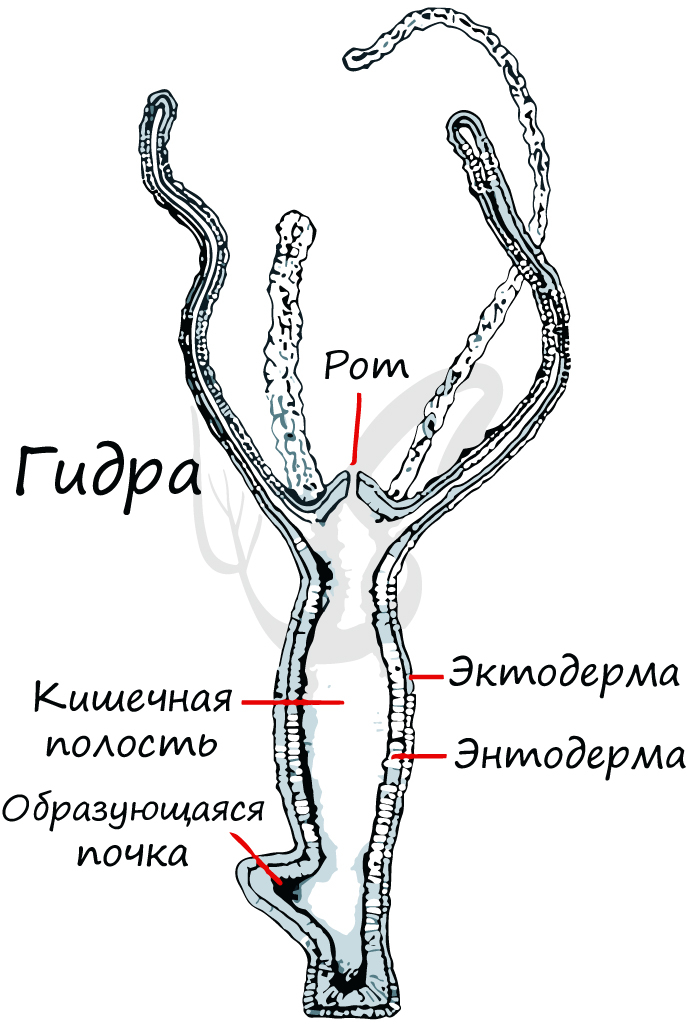

В основном, кишечнополостные — хищники. Они имеют кишечную полость, где переваривается пища. Полость сообщается с окружающей средой через рот. Других отверстий нет (непереваренные остатки выбрасываются наружу через рот).

Схема строения кишечнополостных (на примере гидры пресноводной)

Обрати внимание!

Эктодерма образована эпителиально-мускульными, стрекательными, нервными, половыми и промежуточными (неспециализированными) клетками.

Энтодерма представлена пищеварительно-мускульными и железистыми клетками.

Функции клеток

1. Эпителиально-мускульные (кожно-мускульные) клетки выполнят покровную функцию, а также имеют мышечные отростки, которые обеспечивают движение кишечнополостного.

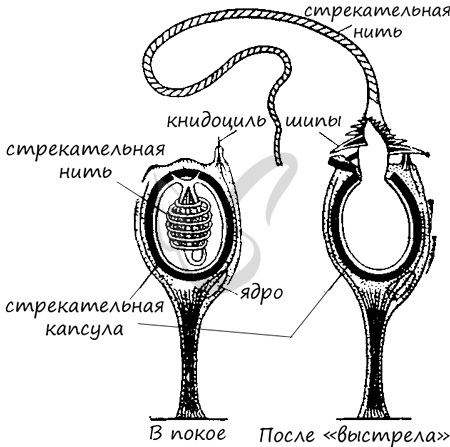

2. Стрекательные клетки имеют капсулу, заполненную ядом, который парализует жертву (нейропаралитического действия). В капсулу погружена стрекательная нить. На поверхности клетки расположен чувствительный волосок. При прикосновении к этому волоску стрекательная нить выбрасывается наружу и входит в тело жертвы.

Схема строения стрекательной клетки

3. Нервные клетки имеют длинные отростки, которые вместе образуют нервную сеть. Такая нервная система называется диффузной.

Нервная система и восприятие гидрой раздражения

4. Половые клетки обеспечивают половое размножение кишечнополостных.

5. Железистые клетки продуцируют ферменты, которые переваривают пищу в кишечной полости (это внутриполостное пищеварение).

6. Пищеварительно-мускульные клетки имеют жгутики и ложноножки. Жгутики перемещают воду с частичками пищи, а образующиеся ложноножки захватывают её. Дальнейшее пищеварение происходит в пищеварительных вакуолях (это внутриклеточное пищеварение).

7. Неспециализированные (промежуточные) клетки способны превращаться в любой тип клеток и обеспечивают регенерацию (восстановление утраченных частей) кишечнополостных.

Книдоциль — чувствительный волосок стрекательной клетки кишечнополостных.

Ферменты — биологически активные вещества, которые ускоряют процессы, проходящие в клетке. Пищеварительные ферменты ускоряют процессы пищеварения.

Размножение кишечнополостных происходит половым и бесполым путями.

Бесполое размножение происходит почкованием.

В случае полового размножения из оплодотворённой яйцеклетки развивается новый организм в личиночной стадии. Прикрепившись ко дну, личинка превращается в полип. Полипы либо образовывают колонии, либо отпочковывают свободноживущих медуз. Здесь мы можем говорить о чередовании поколений: прикреплённого полипа и свободноживущей медузы.

Значение кишечнополостных

Представители Кишечнополостных — коралловые полипы образуют рифы, а иногда и целые острова — атоллы — которые представляют особые экосистемы.

Из отмерших кораллов образуются известковые горные породы. Их используют в строительстве, при декоративном оформлении жилищ.

Некоторые кишечнополостные поселяются на подвижных животных (актиния и рак отшельник). Рак перемещает актинию, а актиния защищает рака своими стрекательными клетками.

В восточных странах кишечнополостные (медузы) используются в пищу.

Яд некоторых медуз может быть опасным для человека, вызывает ожоги, а в тяжелых случаях, поражая дыхательную систему, приводит к смерти.

Источники:

Биология. Животные. 7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / В. В. Латюшин, В. А. Шапкин. — 10-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 2009. — 302, [2] с.: ил.

Вахрушев А. А., Бурский О. В., Раутиан А. С. Биология (От амёбы до человека). 7 класс. Учебник общеобразовательной школы. — М: Баласс, 2013. — 320 с., ил. (Образовательная система «Школа 2100»).

Иллюстации:

https://drukarniacd.home.pl/flash/radial-symmetry-cnidaria

https://toazhotel.com/zhivye-obraza-zashhity.html

Источник

Кишечнополостные (Coelenterata) — тип многоклеточных животных, тело которых построено по радиальной симметрии и состоит из двухслойного мешка, образованного наружным слоем (эктодермой) и внутренним (энтодермой), разделенными бесклеточной мезоглией. Ротовое отверстие, окруженное венчиком щупалец, ведет в замкнутую кишечную полость. Анальное отверстие отсутствует. Особенностью некоторых К. является способность к выделению ядовитых жгучих веществ, вызывающих ожоги различной степени.

Рис. 1. Схема строения стрекательной клетки кишечнополостных: 1 — клетка в покое (стрекательный аппарат внутри клетки), 2 — клетка с вывернутым наружу стрекательным аппаратом.

Рис. 2. Актинии, прикрепившиеся к камню: щупальца у правой особи спрятаны внутри, у левой — вывернуты наружу (обитатели морских вод).

Рис. 3. Медуза-корнерот из Черного моря»

Рис. 4. Медуза-крестовик.

Известно ок. 9 тыс. видов Кишечнополостных, подавляющее большинство которых населяет моря и океаны. Типичными представителями К. являются медузы, обитающие в толще воды; в тропических морях широко распространены коралловые колониальные полипы, известковые скелеты которых образуют рифы и острова.

В эктодерме шупалец у Кишечнополостных имеются особые, так наз. стрекательные, клетки, в полости которых заключена свернутая нить, выбрасывающаяся при раздражении клетки (рис. 1); одновременно выделяется ядовитая жидкость. Соприкосновение со многими видами К. приводит к ожогу кожи, поэтому их относят к «крапивным» животным. Основным компонентом яда К. является 5-гидрокситриптамин, который индуцирует освобождение гистамина и по действию напоминает аллергены (см.). Развивающиеся поражения варьируют от местных, протекающих по типу дерматита (напр., «болезнь ловцов губок», вызываемая разными видами актиний,— рис. 2), до тяжелых общих поражений, которые могут окончиться летально вследствие шока и коллапса. Наиболее опасны некоторые тропические виды К. (напр., медузы из отряда кубомедуз); тяжелые ожоги вызывают океанические свободноплавающие колониальные К.— физалии (Physalia), получившие название «португальский кораблик». Несколько видов ядовитых К. обитает в морях СССР, напр, медуза-корнерот (Rizostoma pulmo) в Черном море (рис. 3). Гораздо более опасна мелкая (до 4 см в диаметре) медуза-крестовик (Gonionemus murbachi), обитающая у Дальневосточного побережья СССР (рис. 4). По данным П. В. Михалева и Л. П. Яцкова (1971), яд крестовика обладает нейротропным действием и часто приводит к поражениям, требующим госпитализации. Для предупреждения поражений, вызываемых ядом крестовиков, рекомендуется избегать купания вблизи зарослей водной растительности, где обычно встречается этот вид медуз.

При местных поражениях, вызываемых Кишечнополостными, кожу следует обмыть пресной водой и затем протереть спиртом. При обширных поражениях лечение симптоматическое — назначают адреналин, атропин, обезболивающие средства, эфедрин и глюконат кальция.

См. также Ядовитые животные.

Библиография: Догель В. А. Зоология беспозвоночных, М., 1975; Жизнь животных, под ред. Л. А. Зенкевича, т. 1, с. 223, М., 1968; Тропические болезни, под ред. Е. П. Шуваловой, с. 473, Л., 1973; Manson’s tropical diseases, ed. by Ch. Wilcocks a. P. E. C. Manson-Bahr, Baltimore, 1972.

М. М. Соловьев.

Источник: Большая Медицинская Энциклопедия (БМЭ), под редакцией Петровского Б.В., 3-е издание

Рекомендуемые статьи

Источник

Тип кишечнополостных представлен 9 тыс. видами двухслойных многоклеточных организмов с лучевой (радиальной) симметрией тела.

Большинство кишечнополостных живет в морях и океанах. Они подразделяются на 3 класса: гидроидные (гидра, обелия), сцифоидные (медузы) и коралловые полипы (кораллы, актинии) (рис. 1).

Рис.1 Многообразие кишечнополостных. Сцифоидные: Медуза аурелия, Медуза корнерот; Коралловые полипы: Красный коралл, актиния

Основные особенности кишечнополостных

2 слоя клеток;

лучевая симметрия;

наличие стрекательных клеток;

впервые появляются 2 типа ткани.

Наружный слой клеток тела называется эктодермой (экто — наружный, дерма — кожа), а внутренний — энтодермой (энто — внутренний) (рис. 2).

Рис.2 Строение пресноводной гидры

Эктодерма выполняет покровную и защитную функции. В ее состав входят промежуточные и стрекательные клетки. Кожно-мускульные клетки обеспечивают движение гидры (рис.3).

Рис.3 Строение внешнего слоя (эктодермы) тела гидры

Энтодерма — выполняет функции переваривания пищи. Питаются кишечнополостные мелкими водными организмами.

Тело у них имеет вид мешочка с кишечной полостью внутри. Заднепроходного отверстия нет. Непереваренные остатки пищи выбрасываются наружу через рот, окруженный щупальцами. Пищеварение происходит непосредственно в кишечной полости и внутри клеток (рис.4).

Рис.4 Строение внутреннего слоя (энтодермы) гидры

У всех кишечнополостных в эктодерме имеются особые стрекательные клетки, выполняющие функции защиты и охоты (рис. 5). Когда маленький рачок прикасается к чувствительному волоску, капсула выстреливает и стрекательная нить поражает жертву. Щупальцам гидры остается захватить добычу и поднести ее ко рту.

Действие стрекательной клетки кишечнополостных (например медуз) сравнимо с ожогом кожи о крапиву. Ожоги некоторых медуз считаются опасными для жизни человека.

Рис.5 Стрекательная клетка гидры

У них уже есть и своеобразная нервная система. Нервные клетки гидры, соприкасаясь друг с другом, образуют нервную сеть (диффузная) (рис.6).

Рис.6 Раздражимость гидры

Размножаются кишечнополостные как бесполым (почкование) (рис. 7),

Рис.7 Бесполое размножение гидры (почкование)

так и половым путями (рис.8). Они являются как раздельнополыми организмами, так и гермафродитами.

Рис.8 Половое размножение гидры

Многие кишечнополостные обладают способностью к регенерации (восстановление утраченных частей тела). Например, при повреждении тела гидры промежуточные клетки (рис. 3) начинают усиленно расти, и раненое место восстанавливается.

Кишечнополостные свободно плавают в воде или прикрепляются к различным подводным предметам. Малоподвижные кишечнополостные представлены полипами, а свободноплавающие — медузами. Среди кишечнополостных есть виды, образующие колонии (колониальные красные кораллы). Малоподвижные кишечнополостные прикрепляются под водой к различным предметам или к телу других животных (раковины моллюсков, панцири раков) при помощи подошвы.

К классу гидроидных относятся пресноводные гидры и морские колониальные полипы, например обелия. Гидры ведут одиночный, обычно прикрепленный образ жизни. Они хищники. Питаются дафниями и циклопами. Морские гидроидные ведут сидячий образ жизни. Похожи они на кустики, состоящие из сотен особей. Особи без щупалец и рта отпочковывают маленьких медузок разного пола. Самки выметывают в воду яйца, а самцы — сперматозоиды. Из оплодотворенных яиц разовьются планулы (личинки), которые дадут начало новым колониям (рис. 9).

Рис.9 Размножение колониальных гидроидных

Класс сцифоидных включает крупных медуз (ушастая, корнерот, полярная), которые похожи на перевернутые чаши (от греч. сцифос — чаша) (рис.10).

Рис.10 Развитие ушастой медузы

У медузы рот находится посередине нижней стороны тела. По краям располагаются щупальца. Медуза передвигается в воде с помощью верхней зонтикообразной части тела. Резко сокращая свой зонтик и выбрасывая воду наружу, она плывет выпуклой стороной вперед.

Кораллы и актинии составляют класс коралловых полипов. Актинии похожи на цилиндры с многочисленными короткими толстыми щупальцами (рис. 1). Отдельные особи кораллов живут не поодиночке, а образуют большие колонии, защищенные твердым известковым «скелетом». По мере роста кораллов надстраивается и их каменистый «скелет», состоящий из минеральных образований. Сверху кораллы продолжают расти и почковаться. Нижняя часть колонии отмирает.В южных морях известковые скелеты коралловых полипов создают подводные скалы — рифы и кольцевые острова — атоллы. Мощные известковые рифы очень опасны для судоходства. Из скелетов отмирающих полипов за тысячи лет образовались огромные толщи известняка. Он используется в строительстве. Коралловые рифы являются местом обитания многочисленных морских животных. Учеными была изучена чувствительность медуз к звуковым колебаниям, на основании чего был создан прибор «ухо медузы», с помощью которого предсказывают морские штормы.

Многоклеточные животные — это организмы, тела которых состоят из множества клеток. Тип кишечнополостных — самые простые по строению многоклеточные животные (их тело состоит всего из двух слоев клеток). Они подразделяются на 3 класса: гидроидные, сцифоидные и коралловые полипы.

Кишечнополостные свободно плавают в воде или прикрепляются к различным подводным предметам. У свободноплавающих тело более сложного строения. Малоподвижные кишечнополостные — гидры, актинии, полипы, а свободноплавающие — медузы. Большинство кишечнополостных живет в морях и океанах. Размножаются они как бесполым, так и половым путями.

Проверочное тестовое задание включает в себя вопросы с одним и несколькими правильными ответами

Источник

Кишечнополостные – одна из древнейших групп многоклеточных организмов, просто организованных, обладающих лучевой (радиальной) симметрией

и двуслойностью. Кишечнополостные – в большинстве обитатели морей и океанов, часть встречается в пресных водах. Произошли от колониальных форм

простейших – жгутиконосцев.

Чтобы хорошо понимать зоологию, следует, прежде всего, знать ароморфозы. С них мы и будем начинать изучение каждого нового раздела. Определений

слова “ароморфоз” множество, приведу два. Ароморфоз – прогрессивное эволюционное изменение строения, в результате которого усложняется организация

организмов.

Ароморфоз

(от греч. αἴρω – «поднимаю» и μορφή – «форма») – морфофизиологическое преобразование, приводящее к общему повышению уровня организации

организмов и дающее им возможность освоить новые среды обитания или расширить их использование.

Ароморфозы кишечнополостных

- Многоклеточность

- Двуслойное строение

- Лучевая (радиальная) симметрия

- Дифференцировка клеток

- Эпителиально-мускульные – благодаря их сокращениям организм передвигается (гидра совершает кувырок)

- Промежуточные (интерстициальные)

- Стрекательные (книдоциты)

- Половые – участвуют в размножении

- Нервные

- Эпителиально-мускульные – это те же эпителиально-мускульные клетки по функции и строению, только расположены они во внутреннем слое и способны к фагоцитозу.

- Пищеварительные – имеют жгутики, обеспечивают внутриклеточное пищеварение путем фагоцитоза.

- Железистые клетки – выделяют ферменты в гастральную (кишечную) полость, благодаря чему осуществляется полостное пищеварение.

- Нервная система

- Полостное пищеварение

У простейших одна клетка представляла весь организм целиком, имела сложное строение. Начиная с кишечнополостных организмы представлены совокупностью клеток –

многоклеточность, клетки отличаются по строению и функции.

Стенка тела состоит из двух слоев: эктодермы (наружного слоя, от греч. ektós — вне, снаружи) и энтодерма (внутреннего слоя, от гр. entos внутри).

Между эктодермой и энтодермой находится мезоглея – студенистое вещество.

Радиальная симметрия – форма симметрии, при которой тело при вращении совпадает само с собой. Через центр такого организма можно провести несколько или

много плоскостей симметрии. Такая форма симметрии характерна для животных, ведущий малоподвижный образ жизни.

В типе кишечнополостные нас более всего интересует подтип стрекающие, в составе которого имеются три класса, о которых мы будем говорить подробно:

гидроидные, сцифоидные, коралловые полипы.

Специализация клеток закономерное явление в многоклеточном организме, клетки отличаются по строению и выполняемой функции.

В эктодерме и энтодерме представлены разные типы клеток. Эктодерма состоит из:

Промежуточные – мультипотентные стволовые клетки, которые могут дифференцироваться в другие типы клеток организма. Благодаря им

кишечнополостные имеют высокую способность к регенерации.

Выполняют функции защиты от врагов и нападения на добычу. Характерный признак – наличие книдоцита, сложноустроенного органа, состоящего из

колбовидной капсулы, и нитевидной структуры – стрекательной нити. При соприкосновении с книдоцилем (“спусковым выростом”) – направленной наружу

части книдоцита – книдоцит “выстреливает”. Шипы, расположенные в основании стрекательной нити, прокалывают цель, а стрекательная нить выворачивается

наружу из стрекательной капсулы, пронзая тело жертвы.

При ударе стрекательной нити об организм-мишень, внутрь ткани впрыскиваются нейротоксины и добыча оказывается парализованной. После этого

кишечнополостные легко овладевают добычей, и, перемещая ее в гастральную полость, переваривают.

Нервные клетки, соединяясь друг с другом, объединяются в нервную систему. Благодаря наличию этих клеток, у гидры имеются рефлексы.

Рефлекс – ответная реакция организма на

раздражение, осуществляемая при помощи нервной системы. Так, если гидру уколоть иглой, то ее тело сжимается.

Внутренний слой гидры – энтодерма, также содержит определенные типы клеток:

Дифференцировка клеток, их специализация способствовала появлению тканей у кишечнополостных, обособлению наружного и внутреннего слоев.

Посмотрите на схему (ниже) строения стенки тела гидры. Попробуйте сами дать определения и назвать функцию каждого из указанных элементов.

Именно у кишечнополостных мы впервые отметим появление нервной системы. Она диффузного (сетчатого) типа, то есть нервные клетки распределены в эктодерме равномерно, нигде мы не найдем скопления нервных клеток (нервных узлов, нервных стволов).

У простейших был только один вариант пищеварения – внутриклеточное. У кишечнополостных возникает полостное пищеварение, при котором

ферменты выделяются железистыми клетками энтодермы в кишечную (гастральную) полость. Таким образом, расщепление пищи начинается еще до того, как она

попадет в клетку.

Заметьте, само название типа “Кишечнополостные” напоминает вам об этом ароморфозе.

Отмечу, что полостное пищеварение никак не исключает внутриклеточное: после полостного пищеварения мелкие пищевые частицы захватываются

пищеварительными клетками – начинается внутриклеточный этап пищеварения.

Размножение кишечнополостных

Осуществляется как бесполым, так и половым путем. Бесполое может осуществляться путем фрагментации и почкования, в результате которого образуются колонии.

Половое – с помощью билатерально-симметричной (двусторонняя симметрия) личинки – планулы.

У некоторых кишечнополостных имеются жизненные циклы со сменой форм: полипа (сидячая) и медузы (плавающая).

Приглашаю вас в увлекательное путешествие на глубины океана, в мир обожаемых нами кишечнополостных! В следующих темах мы подробнее поговорим о

представителях кишечнополостных и получим несравненное удовольствие.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник