Кишечное всасывание в толстой кишке

Всасывание – это функция пищеварительной системы, которая заключается в усвоении организмом питательных веществ в составе пищи. Процесс обеспечивается путем активного или пассивного транспорта веществ через стенку органов желудочно-кишечного тракта. Всасывание происходит по всей поверхности пищеварительной системы, однако в некоторых отделах оно идет наиболее активно. В частности, интенсивность процесса самая высокая в толстом и тонком кишечнике.

Всасывание веществ в кишечнике

Кишечник является основной областью всасывания питательных веществ. Эта функция является одной из важнейших задач органа.

Всасывание в тонком кишечнике

Тонкий кишечник считается основным отделом для всасывания питательных веществ. В желудке и двенадцатиперстной кишке происходит разложение питательных веществ на простейшие составляющие, которые в дальнейшем всасываются в тонком кишечнике.

Здесь происходит усвоение следующих веществ:

- Аминокислоты. Вещества представляют собой компоненты белковых молекул.

- Углеводы. Большие молекулы углеводов (полисахариды), которые содержатся в пище, разлагаются на простейшие молекулы – глюкозу, фруктозу и другие моносахариды. Они проходят через стенку кишечника и поступают в кровь.

- Глицерин и жирные кислоты. Данные вещества являются составляющими всех жиров, как животных, так и растительных. Их усвоение происходит очень быстро, так как компоненты легко проходят через кишечную стенку. Таким же образом происходит всасывание холестерина.

- Вода и минеральные вещества. Основным местом всасывания воды является толстый кишечник, однако и в отделах тонкого кишечника идет активное усвоение жидкости и необходимых микроэлементов.

Всасывание в толстом кишечнике

Основными продуктами для всасывания в толстом кишечнике являются:

- Вода. Жидкость свободно проходит через мембраны клеток, составляющих стенку органа. Процесс протекает по закону осмоса и зависит от концентрации воды в слизистой толстого кишечника. Благодаря правильному распределению жидкости и солей вода активно поступает в организм и попадает в кровь.

- Минеральные вещества. Одной из важнейших функций толстого кишечника является усвоение минеральных веществ. Это могут быть соли калия, кальция, магния, натрия и других жизненно важных микроэлементов. Большое значение имеют и фосфаты – производные фосфора, из которых в организме синтезируется основной источник энергии, АТФ.

Нарушение всасывания в кишечнике

При некоторых заболеваниях может нарушаться всасывание жизненно важных компонентов – углеводов, аминокислот, составных элементов жиров, витаминов и микроэлементов. Недостаточное поступление этих веществ в организм запускает каскад биологических реакций, которые приводят к ухудшению состояния пациента.

Причины

Все причины нарушений всасывания можно разделить на две основные группы:

- Приобретенные нарушения. Вторичные изменения всасывания в кишечнике не заложены в генетическом материале пациента. Они спровоцированы каким-либо фактором, который неблагоприятно влияет на состояние пищеварительной системы и приводит к нарушению процесса усвоения питательных веществ.

- Врожденные нарушения. Такие состояния характеризуются генетически запрограммированным отсутствием каких-либо ферментов, которые разлагают питательные вещества. Так, при непереносимости лактозы у человека отсутствует фермент, который разлагает это вещество, из-за чего оно не усваивается в организме. Такие заболевания называются ферментопатиями.

Вторичные причины в свою очередь классифицируются на группы в зависимости от того, какие патологии спровоцировали нарушения пищеварения. Это могут быть не только повреждения желудочно-кишечного тракта, но и патологии других органов:

- гастрогенные нарушения – патологии желудка;

- панкреатогенные причины – болезни поджелудочной железы;

- энтерогенные причины – повреждения кишечника;

- гепатогенные нарушения – причины, связанные с нарушением работы печени;

- эндокринные дисфункции – изменения в работе щитовидной железы;

- ятрогенные факторы – нарушения, возникающие на фоне медикаментозной терапии некоторыми средствами (НПВС, цитостатиками, антибиотиками), а также после облучения.

Симптомы

К общим симптомам нарушенного всасывания относятся:

- диарея, изменение характера стула;

- метеоризм;

- тяжесть и спазмы в животе, возникающие после еды;

- повышенная слабость, утомляемость;

- бледность;

- снижение массы тела.

В зависимости от того, какие вещества не усваиваются организмом, клиническая картина заболевания может дополняться. Так, при недостаточности витаминов появляются нарушения зрения, кожные проявления и прочие симптомы авитаминоза. Ломкость ногтей и волос, боли в костях свидетельствуют о нехватке кальция. На фоне недостаточного поступления железа у пациента развивается анемия. Недостаточность калия может неблагоприятно повлиять на работу сердца. Недостаточность витамина К может привести к повышенной склонности к кровотечениям.

Общий спектр нарушений зависит от выраженности недостаточности питания организма, характера причинного фактора, повлиявшего на развитие заболевания.

В любом случае нарушение всасывания – это серьезный травмирующий фактор для организма, неблагоприятно влияющий на его функциональную активность. Поэтому при выявлении этого состояния необходимо в срочном порядке пройти лечение.

Источник

Всасывание жиров в кишечнике. Всасывание в толстом кишечнике

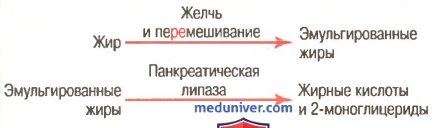

а) Всасывание жиров. Ранее в статьях на сайте было отмечено, что при переваривании жиров до моноглицеридов и свободных жирных кислот оба конечных продукта переваривания вначале растворяются в центральной липидной части желчных мицелл. Молекулярный размер этих мицелл составляет в диаметре всего 3-6 нм; кроме того, мицеллы сильно заряжены с наружной стороны, поэтому растворимы в химусе. В этой форме моноглицериды и свободные жирные кислоты доставляются к поверхности микроворсинок щеточной каемки кишечной клетки и затем проникают в углубление между движущимися, колеблющимися ворсинками. Здесь моноглицериды и жирные кислоты диффундируют из мицелл внутрь эпителиальных клеток, поскольку жиры растворимы в их мембране. В результате желчные мицеллы остаются в химусе, где работают снова и снова, помогая всасывать все новые порции моноглицеридов и жирных кислот.

Переваривание жиров

Следовательно, мицеллы выполняют функцию «переправы», что крайне важно для всасывания жиров. В действительности, при избытке желчных мицелл всасывается около 97% жиров, а при отсутствии желчных мицелл — только 40-50%.

После вхождения в эпителиальные клетки жирные кислоты и моноглицериды захватываются гладким эндоплазматическим ретикулумом клеток. Здесь они используются в основном для синтеза новых триглицеридов, которые позднее высвобождаются через основание эпителиальных клеток в форме хиломикронов, чтобы пройти далее через грудной лимфатический проток и попасть в циркулирующую кровь.

1. Прямое всасывание жирных кислот в портальный кровоток. Небольшое количество коротко- и среднецепочечных жирных кислот (которые получаются из сливочного жира) всасываются непосредственно в портальный кровоток. Это происходит быстрее, чем преобразование в триглицериды и всасывание в лимфатические сосуды. Причина различия между всасыванием коротко- и длинноцепочных жирных кислот в том, что короткоцепочечные жирные кислоты более водорастворимы и обыкновенно не преобразовываются в триглицериды эндоплазматическим ретикулумом. Это позволяет короткоцепочечным жирным кислотам проходить путем прямой диффузии из кишечных эпителиальных клеток прямо в капилляры кишечных ворсинок.

б) Всасывание в толстом кишечнике. Формирование фекалий. В среднем в сутки через илеоцекальный клапан в толстый кишечник проходит около 1500 мл химуса. Большая часть электролитов и воды из химуса всасывается в толстом кишечнике, оставляя обычно менее 100 мл жидкости для экскреции с фекалиями. В основном также всасываются все ионы, остаются только 1-5 мэкв ионов натрия и хлора для выделения с фекалиями.

Основное всасывание в толстом кишечнике происходит в проксимальном отделе кишки, из-за этого данный участок получил название всасывающей толстой кишки, тогда как дистальный отдел кишки функционирует специально для хранения фекалий, пока не наступит подходящее время для экскреции, поэтому его называют накопительной толстой кишкой.

1. Всасывание и секреция электролитов и воды. Слизистая толстого кишечника подобно слизистой тонкого кишечника имеет большую возможность для активного всасывания натрия, а создаваемый всасыванием ионов натрия электрический градиент обеспечивает также всасывание хлора. Плотные контакты между эпителиальными клетками толстого кишечника имеют большую плотность, чем аналогичные в тонком кишечнике. Это препятствует значительной обратной диффузии ионов через эти соединения, соответственно позволяя слизистой толстого кишечника всасывать ионы натрия более полно, вопреки более высокому градиенту концентрации, чем это может быть в тонком кишечнике. Это особенно справедливо при присутствии большого количества альдостерона, поскольку он значительно увеличивает возможность транспорта натрия.

Как слизистая дистального отдела тонкого кишечника, так и слизистая толстого кишечника способны секретировать ионы бикарбонатов в обмен на всасывание равного количества ионов хлора. Бикарбонаты помогают нейтрализовать кислые конечные продукты бактериальной деятельности в толстом кишечнике.

Всасывание ионов натрия и хлора создает осмотический градиент по отношению к слизистой толстого кишечника, который, в свою очередь, обеспечивает всасывание воды.

2. Максимальный объем всасывания в толстом кишечнике. Толстый кишечник ежедневно может всасывать не более 5-8 л жидкости и электролитов. Когда общая величина поступившего содержимого в толстый кишечник через илеоцекальный клапан или вместе с секретом толстого кишечника превысит этот объем, избыток будет выведен с фекалиями при диарее. Как было отмечено ранее в данной главе, холерные токсины и некоторые другие бактериальные инфекции заставляют крипты в конечных отделах подвздошной кишки и в толстом кишечнике секретировать 10 л или более жидкости ежедневно, что приводит к тяжелой, а иногда и смертельной диарее.

– Также рекомендуем “Бактериальная деятельность в толстой кишке. Паралич механизма глотания”

Оглавление темы “Всасывание в кишечнике. Нарушения пищеварения”:

1. Физиология всасывания в кишечнике. Всасывающая поверхность тонкой кишки

2. Всасывание воды в тонком кишечнике. Физиология всасывания ионов в кишечнике

3. Регуляция всасывания натрия и хлора в кишечнике. Секреция бикарбоната в кишечнике

4. Всасывание углеводов в кишечнике. Всасывание белков в кишечнике

5. Всасывание жиров в кишечнике. Всасывание в толстом кишечнике

6. Бактериальная деятельность в толстой кишке. Паралич механизма глотания

7. Ахалазия пищевода. Нарушения функции желудка – гастрит

8. Желудочная атрофия. Пептическая язва

9. Физиология образования пептической язвы. Методы лечения пептической язвы

10. Нарушения переваривания пищи в тонком кишечнике. Нетропическая спру

Источник

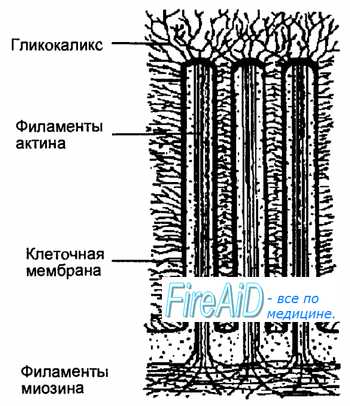

Оглавление темы “Функция всасывания кишечника. Пищеварение в ротовой полости и функция глотания.”: Всасывание. Функция всасывания кишечника. Транспорт питательных веществ. Щеточная кайма энтероцита. Гидролиз питательных веществ.Всасывание — это совокупность физиологических и физико-химических процессов транспорта питательных веществ, минеральных соединений и витаминов из полости пищеварительного тракта во внутреннюю среду организма (кровь, лимфу, тканевую жидкость). Всасывание веществ осуществляется на всем протяжении пищеварительного тракта. Но интенсивность этого процесса в разных ее отделах не одинакова. В ротовой полости всасывание компонентов пищи осуществляется в ничтожно малых объемах. Практическое значение имеет всасывание лишь некоторых лекарственных веществ (например, нитроглицерина, валидола). В желудке всасывается небольшое количество воды, минеральных солей, аминокислот, глюкозы. В значительном количестве из желудка всасывается алкоголь. Основным местом всасывания питательных веществ, минеральных солей и воды является слизистая оболочка тонкого кишечника. В толстом кишечнике всасываются вода, некоторые минеральные соли и продукты микробного гидролиза компонентов пищи. Слизистая оболочка тонкого кишечника представляет собой специализированный орган всасывания. За счет складок, ворсинок и микроворсинок ее всасывательная поверхность возрастает в 300— 500 раз (в сравнении с ее площадью без учета перечисленных анатомо-гистологических образований) и составляет у человека около 200 м2. На 1 мм2 слизистой оболочки приходится от 30 до 40 ворсинок. На апикальной мембране энтероцита, обращенной в полость кишки, обнаружено от 1700 до 4000 микроворсинок. У взрослого человека имеется около 1010 энтероцитов. Следовательно, на 1 мм2 слизистой оболочки кишки приходится 50—100 млн. микроворсинок. Высокая интенсивность всасывания из тонкой кишки тесно сопряжена с высокой эффективностью гидролиза пищевых веществ, обусловленной механизмом мембранного пищеварения и пространственной близостью встроенных в мембрану энтероцита молекул ферментов и транспортных систем продуктов гидролиза.

Процессу всасывания способствует взаимодействие филаментов белка актина микроворсинки с филаментами белка миозина щеточной каймы энтероцита (рис. 11.4). В процессе гидролиза высокомолекулярных веществ и последующего всасывания продуктов гидролиза принимает участие гликокаликс на поверхности мембраны микроворсинки. Гликокаликс состоит из мукополисахаридных нитей, образующих слой толщиной около 0,1 мкм. Нити связаны друг с другом кальциевыми мостиками и образуют сеть, которая выполняет роль молекулярного сита, препятствующего проникновению к мембране микроворсинки высокомолекулярных веществ. Гликокаликс удерживает на поверхности кишечного эпителия слой слизи и образует единый комплекс, который адсорбирует из содержимого кишки гидролитические ферменты, продолжающие полостной гидролиз на поверхности энтероцита. На мембране микроворсинки процесс деполимеризации молекул пищевых веществ завершается. Образовавшиеся мономеры через мембрану микроворсинки поступают в энтероцит. В транспорте питательных веществ в энтероцит важную роль играют микроциркуляторная система ворсинок и их сократительная деятельность. Сеть капилляров располагается непосредственно под базальной мембраной энтероцитов. Это способствует транспорту веществ через мембрану энте-роцита в кровь. Эндотелий капилляров имеет большое количество фенестр значительного размера (45—67 нм), через которые из межклеточных пространств в кровь проникают крупные молекулы и надмолекулярные структуры. При сокращении мускулатуры ворсинки из нее выжимается лимфа в более крупные лимфатические сосуды, а во время ее расслабления создается присасывающий эффект, так как возврату лимфы препятствуют клапаны лимфатических сосудов. Снижение давления в лимфатическом сосуде ворсинки способствует транспорту веществ из энтероцитов и межклеточных пространств между ними. – Также рекомендуем “Всасывание макромолекул. Трансцитоз. Эндоцитоз. Экзоцитоз. Всасывание микромолекул энтероцитами. Всасывание витаминов.” |

Источник

Мальабсорбция – затруднение способности организма усваивать питательные вещества из пищи из-за недостаточности их всасывания в тонкой кишке. Чаще всего мальабсорбция кишечника связана с проблемами усвоения определенных сахаров, жиров, белков или витаминов. Одновременная потеря всасывания сразу нескольких питательных веществ встречается реже.

Виды мальабсорбции

Различают:

- первичную мальабсорбцию, наследственно приобретенную;

- вторичную мальабсорбцию, возникающую после различных заболеваний;

- ятрогенную, искусственно созданную для лечения генетически обусловленного (морбидного) ожирения.

Мальабсорбция

Причины развития мальабсорбции

1. Патологии или повреждения тонкого кишечника, которые приводят к проблемам поглощения важных питательных веществ:

- глютеновая болезнь;

- болезнь Крона;

- Болезнь Уиппла;

- побочный эффект от лучевой терапии;

- чрезмерный рост бактерий в тонком кишечнике;

- паразитическая инфекция;

- операция по удалению всего или части тонкого кишечника.

2. Ферменты, вырабатываемые поджелудочной железой, помогают усваивать жиры и другие питательные вещества. Снижение активности этих ферментов затрудняет усвоение жиров и некоторых питательных веществ. Проблемы с поджелудочной железой вызывают:

- кистозный фиброз;

- инфекции или отек поджелудочной железы;

- травма поджелудочной железы;

- операция по удалению части поджелудочной железы.

Некоторые из других причин мальабсорбции включают в себя:

- СПИД и ВИЧ;

- некоторые лекарства – тетрациклин, некоторые антанциды, некоторые лекарства, используемые для лечения ожирения, колхицин, акарбоза, фенитоин, холестирамин;

- резекция желудка и хирургическое лечение ожирения;

- холестаз;

- хроническое заболевание печени;

- непереносимость белка коровьего молока;

- непереносимость белка сои.

Симптомы мальабсорбции

- У детей текущий вес или скорость набора веса часто намного ниже, чем у других детей аналогичного возраста и пола. Ребенок не может нормально расти и развиваться.

- Взрослые с мальабсорбцией страдают потерей веса, истощением мышц, слабостью, апатией, утомляемостью и даже проблемами мышления. Изменения в стуле присутствуют часто, но не всегда.

Чаще всего со стороны ЖКТ наблюдается:

- вздутие живота, спазмы;

- полифекалия;

- хроническая диарея;

- жирный стул (стеаторея).

В начале заболевания диарея нерегулярная, с течением времени она становится постоянной и изнурительной. При малосимптомных формах отмечается учащенная дефекация и вздутие живота со зловонной флатуленцией. Кожные покровы чаще всего сухие, часто развивается стоматит и глоссит (язык красный).

Диарея

Для мальабсорбции характерно наличие гиповитаминоза, БЭН (белково-энергетической недостаточности) и многочисленных синдромов:

- анемического;

- сидеропенического;

- геморрагического;

- дисэлектролитного.

Осложнения мальабсорбции

Вследствие недостатка всасывания микроэлементов развивается остеомаляция, анемия, размягчение ногтей.

Вначале развивается белковая и жировая дистрофия печени, которая затем переходит в атрофию.

Со временем развивается атрофия мышечной ткани и истощение вплоть до кахексии.

Диагностика синдрома мальабсорбции

После общего физикального осмотра и выяснения жалоб для диагностики синдрома мальабсорбции назначается расширенная лабораторное и инструментальное обследование.

Лабораторные диагностические тесты

Исследование крови:

- клинический анализ, выявляется анемия, эозинофилия (при аллергической реакции), лейкоцитоз, повышение СОЭ (при воспалительных процессах, например, болезни Крона);

- биохимический анализ (пониженное содержание белка, электролитов – гипонатриемия, гипокальциемия, гипокалиемия и гипомагниемия);

- исследование на толерантность к глюкозе (гликемическая кривая плоская);

- коагулограмма (оценка свертывающей способности) – содержание фибриногена, протромбина, протромбиновое время понижено;

- кровь на гормоны – содержание тиреотропных гормонов (Т3, Т4, ТТГ), половых гормонов и кортизола понижено.

Исследование крови

Кроме этого проводят иммунологический анализ крови, объем исследований зависит от предполагаемой причины и определяется лечащим врачом. Например, при подозрении на целиакию – определение антител к тканевой трансглутаминазе, антител Ig A r эндомизию (EMA). Часто назначается общая иммунограмма (все иммуноглобулины понижены).

Для исключения гельминтного и паразитарного заражения рекомендуется комплексное обследование, не только копрограмма, но и ПЦР на инфекции.

Обязательно проводится тест Шиллинга на дефицит витамина В12, водородный дыхательный тест, тест на стимуляцию секретина.

Исследование мочи – суточный диурез снижен, оксалатурия выражена.

Исследование кала:

- на дисбактериоз;

- на инфекции (простейшие, гельминты);

- на кальпротектин – белок, который вырабатывают нейтрофилы кишечника (при подозрении на ВЗК);

- для оценки наличия примесей, жира.

Инструментальное исследование: УЗИ брюшной полости, ЭГДС и эндоскопия кишечника (в том числе с биопсией для последующей гистологии), рентген кишечника назначается в обязательном порядке.

Дальнейший объем инструментального исследования определяется врачом. Например, назначается МРТ брюшной полости для исключения опухолей, ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ) для оценки состояния поджелудочной железы.

Лечение мальабсорбции

Лечение синдрома мальабсорбции зависит от причины и направлено на облегчение симптомов и обеспечение организма достаточным количеством питательных веществ.

Необходимо соблюдать высококалорийную диету. Рацион питания должен содержать:

- ключевые витамины и минералы, такие как железо, витамин В12, фолиевая кислота;

- достаточно углеводов, белков и жиров.

Высококалорийная диета

Из рациона питания исключаются:

- алкогольные напитки;

- кофеин;

- продукты, раздражающие кишечник (острые блюда, горчица, хрен и т.д.);

- щавель, шпинат;

- консервированные продукты и полуфабрикаты;

- жареные жирные мясные блюда;

- свежая сдобная выпечка.

Медикаментозная терапия:

- при необходимости назначаются инъекции некоторых витаминов и минералов или специальных факторов роста;

- если есть повреждение поджелудочной железы, нужно принимать панкреатические ферменты.

- для улучшения состояния слизистой назначаются вяжущие, обволакивающие средства (например, Де-нол, растительные экстракты коры дуба, лапчатки);

- лечение диареи зависит от причины и заключается в применении противомикробных средств (например, Альфа-нормикс, Эрсефурил), средств, влияющих на моторику (Имодиум), адсорбентов (смектит диоктаэдрический);

- необходимо восстановление эубиоза кишечника после проведения противомикробной терапии с помощью про- и пребиотиков.

Медикаментозная терапия

В тяжелых случаях назначается частичное или полное парентеральное питание.

Прогноз и предупреждение синдрома мальабсорбции

Прогноз заболевания зависит от причины развития синдрома и стадии его развития. Например, при врожденной непереносимости лактозы или глютена необходимо пожизненное соблюдение безлактозной и безглютеновой диеты соответственно. При обращении на ранних стадиях коррекция диеты и медикаментозная терапия имеет хорошие результаты (позволяет нормализовать вес и работу внутренних органов).

Поскольку синдром мальабсорбции быстро развивается и прогрессирует при заболеваниях ЖКТ, своевременные профилактические осмотры у проктолога и гастроэнтеролога совместно с УЗИ брюшной полости, ЭГДС, эндоскопией кишечника позволяют своевременно обнаружить и лечить патологии и избежать синдрома мальабсорбции.

Поделиться ссылкой:

Источник