Кишечных и маточных труб

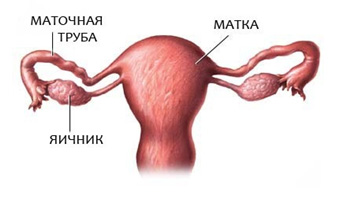

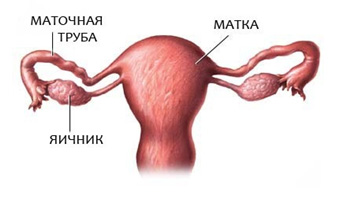

Сальпингит — это инфекционно-воспалительное заболевание маточных (фаллопиевых) труб. Как самостоятельная патология развивается в 30% случаев, в 70% случаев сопровождается воспалительным процессом в яичниках. Общее воспаление придатков (маточных труб и яичников) называют аднекситом или сальпингоофоритом.

Сальпингит преимущественно развивается у женщин репродуктивного возраста, в основном у пациенток до 25 лет, но может возникнуть и после климакса. У нерожавших заболевание наблюдается значительно чаще, чем у рожавших. Воспалительный процесс обычно сначала поражает слизистую оболочку фаллопиевых труб, а затем распространяется на более глубокие слои.

Виды сальпингита

Воспаление маточных труб может быть двусторонним (затрагивать сразу обе трубы) и односторонним (левосторонним или правосторонним). По характеру развития сальпингит бывает:

- Экссудативным. В воспаленной фаллопиевой трубе образуется гнойная или серозная жидкость — экссудат.

- Казеозным. Воспалительный процесс сопровождается гибелью клеток маточной трубы. Это тяжелая, часто требующая хирургического лечения разновидность заболевания. Казеозный сальпингит развивается намного реже, чем экссудативный.

По форме заболевание может быть:

- Острым — характеризуется стремительным развитием и течением и ярким проявлением симптомов: повышением температуры, наличием патологических выделений из влагалища, болей в нижней части живота.

- Подострым — признаки заболевания выражены более слабо. Эта форма патологии развивается при стихании острой.

- Хроническим — длительное течение с периодами обострений, во время которых пациентка ощущает тянущие боли внизу живота, и ремиссий. Может долго не проявлять себя симптомами. Хроническая форма развивается вследствие недолеченного острого сальпингита.

Осложнения сальпингита

Наиболее распространенные осложнения заболевания:

- Воспалительные процессы в органах брюшной полости и малого таза (когда при отсутствии лечения инфекция распространяется дальше).

- Хронические тазовые боли. Наблюдаются у каждой 4-5 пациентки, перенесшей сальпингит. Женщина время от времени чувствует боли внизу живота, особенно ярко проявляющиеся во время полового акта и физической активности.

- Бесплодие. Наблюдается у многих пациенток, страдающих хронической формой сальпингита, при которой на поверхности фаллопиевой трубы часто возникают рубцы и спайки.

- Внематочная беременность. При образовании спаек нарушается функция нервно-мышечного аппарата фаллопиевой трубы. В этом случае затрудняется движение оплодотворенной яйцеклетки.

Сальпингит при беременности может стать причиной гибели плода или выкидыша. Своевременное лечение (в этот период — щадящее) позволит избежать негативных последствий.

Причины развития сальпингита

Возбудителями заболевания являются патогенные или условно-патогенные (провоцирующие развитие воспаления лишь при наличии определенных условий) микроорганизмы. В зависимости от разновидности микроорганизмов, ставших причиной возникновения инфекции, сальпингит может быть:

- Неспецифическим. Вызывается стафилококками, кишечной палочкой, стрептококками, энтетерококками, грибками Candida и другими условно-патогенными микроорганизмами. Неспецифическое воспаление обычно бывает односторонним.

- Специфическим. Причиной его развития становятся возбудители заболеваний, передающихся половым путем (патогенные микроорганизмы): гонококки, хламидии, трихомонады. Для специфического сальпингита более характерно развитие двустороннего воспаления.

Инфекция может проникнуть в маточные трубы следующими путями:

- восходящим — из влагалища (наиболее частый путь);

- гематогенным (через кровоток);

- лимфогенным (через лимфу).

Сопутствующими факторами, повышающими риск развития патологии, являются:

- наличие в организме очагов инфекции (наиболее часто сальпингит возникает на фоне ангины, туберкулеза, пневмонии);

- гинекологические заболевания;

- снижение иммунитета;

- аборты;

- послеродовые травмы;

- хирургические и диагностические внутриматочные вмешательства;

- переохлаждения;

- послеродовые травмы;

- незащищенные половые акты;

- недостаточная интимная гигиена;

- неквалифицированная установка внутриматочной спирали;

- аномалии развития матки и/или фаллопиевых труб;

- половые акты во время месячных;

- стрессы, депрессии;

- нездоровый образ жизни, вредные привычки.

Симптомы сальпингита

Чаще всего симптомы заболевания проявляются в начале менструального цикла, сразу после окончания месячных. К ним относятся:

- повышение температуры тела, сопровождающееся ознобом; повышенная температура может наблюдаться в течение 2 и более дней (этот симптом сопутствует острому сальпингиту и проявляется не у всех);

- нарушения менструального цикла;

- гнойные или слизисто-гнойные выделения из влагалища, обладающие неприятным запахом;

- боли внизу живота (от сильных до незначительных);

- головокружения, слабость, головные боли;

- панические атаки;

- тошнота, вздутие живота;

- болезненные мочеиспускания;

- бесплодие;

- частые позывы к мочеиспусканию.

В зависимости от типа и формы заболевания, симптомы могут выражаться в разных «комплектациях» и с разной интенсивностью. Хронический сальпингит часто проявляет себя только длительными болями внизу живота.

Диагностика сальпингита

На первом этапе диагностики врач собирает анамнез и выслушивает жалобы. Затем проводится гинекологический осмотр, включающий в себя прощупывание области маточных труб. После этого осуществляется взятие мазков из влагалища, шейки матки и уретры. Анализ мазков необходим для определения возбудителей заболевания и их чувствительности к антибиотикам.

Дополнительно могут проводиться:

- Общие анализы крови и мочи — для диагностики воспалительных процессов;

- Иммуно-ферментное исследование, анализ методом ПЦР (полимеразной цепной реакции) — необходимы при подозрении на специфический сальпингит для выявления гонококков, хламидий и т.д.;

- Гистеросальпингография — рентгенологический метод оценки проходимости маточных труб;

- Лапароскопия (осмотр внутренних органов с помощью прибора лапароскопа через небольшие проколы в брюшной стенке) — позволяет получить точную картину воспалительного процесса, ознакомиться с течением патологического процесса «изнутри»;

- УЗИ (через брюшную стенку или влагалище) — позволяет выявить скопление жидкости в маточных трубах, спайки.

При туберкулезной форме сальпингита может понадобиться помощь фтизиатра (специалиста в области туберкулеза).

Лечение сальпингита

Лечение сальпингита может быть консервативным и хирургическим. Консервативная терапия предполагает одновременное проведение симптоматических и специфических медицинских мероприятий. Медикаментозная терапия заключается в устранении причины заболевания (то есть его возбудителя) и последствий патологических процессов. Пациентке могут быть показаны:

- антибиотики;

- противогрибковые средства;

- спринцевания антисептическими растворами;

- препараты, применяющиеся для рассасывания спаек;

- обезболивающие препараты;

- противовоспалительные средства;

- иммуномодуляторы;

- витаминные комплексы, антиоксиданты;

- успокоительные средства;

- антигистаминные препараты.

В придачу к медикаментозному лечению, в большинстве случаев назначаются физиотерапевтические процедуры: теплолечение (парафин или озокерит), ультразвуковая терапия, электрофорез (введение лекарственных препаратов с помощью электрического тока), рефлексотерапия (иглоукалывание), магнитотерапия, ультравысокочастотная терапия (УВЧ — лечение электромагнитными полями), водолечение и т.д. Эти процедуры способствуют снятию болей и ликвидации последствий воспалительного процесса. Физиотерапия проводится вне острого периода заболевания.

Хирургическое лечение осуществляется:

- если консервативные методы не помогают или дают недостаточные результаты;

- при непроходимости маточных труб;

- при наличии абсцессов или опухолей;

- в случае, если последствия заболевания несут серьезную угрозу здоровью или жизни пациентки.

Операция может быть органосохраняющей (фаллопиева труба остается на своем месте, устраняются только патологические процессы) или радикальной (маточная труба удаляется). После удаления одной маточной трубы пациентка имеет шансы (хоть и меньшие, чем при обычных условиях) забеременеть естественным путем. При возникновении проблем с зачатием применяются вспомогательные методы лечения бесплодия (ЭКО, ИКСИ).

Сальпингит — это инфекционно-воспалительное заболевание маточных (фаллопиевых) труб. Как самостоятельная патология развивается в 30% случаев, в 70% случаев сопровождается воспалительным процессом в яичниках. Общее воспаление придатков (маточных труб и яичников) называют аднекситом или сальпингоофоритом.

Сальпингит преимущественно развивается у женщин репродуктивного возраста, в основном у пациенток до 25 лет, но может возникнуть и после климакса. У нерожавших заболевание наблюдается значительно чаще, чем у рожавших. Воспалительный процесс обычно сначала поражает слизистую оболочку фаллопиевых труб, а затем распространяется на более глубокие слои.

Профилактика сальпингита

Превентивные меры не являются специфическими и применимы к профилактике и других гинекологических нарушений. Прежде всего, необходимо регулярно посещать гинеколога: 1-2 раза в год. Это позволит своевременно выявить как сальпингит, так и другие заболевания органов малого таза и вылечить их на ранних стадиях. Также следует своевременно устранять любые очаги инфекции в организме (включая кариес). Так как «главные» возбудители сальпингита передаются половым путем, необходимо заботиться о барьерной контрацепции со случайными или сомнительными партнерами. Также нужно уделять должное внимание гигиене наружных половых органов (подмываться не менее 2 раз в день).

Следует заботиться о регулярном повышении иммунитета: правильно питаться, отказаться от вредных привычек, уделять время физической активности. При первых подозрениях на сальпингит надо немедленно обратиться к врачу.

Источник

Непроходимость маточных труб является одной из частых причин бесплодия. Каким образом выявляется эта патология и какое лечение предстоит пройти женщине на пути к материнству?

Экскурс в физиологию

Маточным трубам отведена важная роль в наступлении беременности: они проводят сперматозоиды в брюшную полость к месту оплодотворения. При овуляции яйцеклетка выходит из яичника и попадает в брюшную полость, где захватывается бахромками маточной трубы и попадает в ампулярную ее часть. Там яйцеклетка встречается со сперматозоидом. Формируется зигота (оплодотворенная яйцеклетка), которая с помощью мышечных сокращений трубы и ресничек продвигается в полость матки. Нарушение или замедление проходимости может вести к различным проблемам — от бесплодия до наступления внематочной беременности.

Как устроена маточная труба

Маточная труба — парный орган, который располагается почти горизонтально по обеим сторонам верхней части матки. Трубы представляют собой цилиндрической формы канальцы, один конец которых открывается в брюшную полость, другой — в полость матки. Длина трубы у взрослой женщины достигает 10—12 см, а ширина — 0,5 см. Правая и левая трубы могут быть неодинаковой длины.

Наружный конец, или воронка маточной трубы, имеет брюшное отверстие, окруженное большим количеством бахромок; диаметр этого отверстия до 2 мм. Это отверстие соединяет полость брюшины через маточную трубу, матку и влагалище с внешней средой. Далее по направлению к полости матки маточная труба имеет расширенную часть – ампулу. Ампула является наиболее длинной частью маточной трубы, имеет изогнутую форму; просвет ее шире, чем у других частей, толщина до 8 мм. Более прямая и узкая часть маточной трубы, ее перешеек, подходит к углу матки — это самый тонкий участок трубы, просвет его очень узок, толщина около 3 мм; он открывается в полость матки отверстием, имеющим диаметр до 1 мм. Внутренняя оболочка маточных труб покрыта ресничками, которые создают колебательные движения в сторону маточного конца трубы; в просвете трубы содержится секрет.

Нарушение проходимости может быть вызвано изменениями внутри самой трубы, например слипанием стенок в результате воспалительного процесса или околотубарными (перитубарными) изменениями, такими, как спаечный процесс (формирование соединительно-тканных сращений, перетяжек, тяжей между соседними органами, которые меняют их правильное анатомическое расположение, нарушают нормальную физиологическую подвижность органов).

Если проходимость маточных труб нарушена, то оплодотворение становится невозможным. Если же повреждена мышечная оболочка трубы (в связи с воспалительным процессом) и нарушена динамика движения, то продвижение зиготы в сторону полости матки затруднено.

Если оплодотворенная яйцеклетка находится в трубе более 4 суток, то ее прикрепление может произойти там же. В результате этого развивается трубная (внематочная) беременность.

Нарушение проходимости и функциональную неполноценность маточных труб выявляют в среднем у 30—50% женщин, страдающих бесплодием. К факторам, приводящим к поражению маточных труб, относятся:

- воспалительные заболевания органов малого таза – сальпиноофориты – воспаление яичников и маточных труб;

- эндометриты – воспаление слизистой оболочки матки (особенно вызванные хламидийной инфекцией);

- аппендицит;

- эндометриоз (разрастание очагов эндометрия – слизистой оболочки матки в стенку матки и за пределы матки);

- спаечный процесс в малом тазу;

- перенесенные операции на маточных трубах и использование внутриматочных контрацептивов.

У 50% женщин с нарушением проходимости труб не удается распознать причину поражения.

Диагностика

При обследовании женщин со сложностями в наступлении беременности оценке проходимости маточных труб уделяется пристальное внимание. К методам, позволяющим оценить состояние маточных труб, относятся гистеросальпингография, соногистерография и лапароскопия. Обследование на проходимость маточных труб проводят всем женщинам, страдающим бесплодием.

Условия обследований. Все методы оценки состояния маточных труб основаны на прохождении специальных растворов в полость матки, маточные трубы, а потом — в брюшную полость. Вместе с ними могут проникать и микроорганизмы, находящиеся во влагалище, шейке матки. Если исследование проходимости маточных труб проводится на фоне не пролеченного хронического воспалительного процесса, оно может привести к обострению воспаления после процедуры и резко ухудшить состояние труб. Поэтому обязательным общим условием обследования перед процедурами является оценка характера выделений влагалища и канала шейки матки с помощью мазков и обследований на инфекции, передаваемые половым путем (методом ПЦР), и анализ крови на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С. В случае если результаты анализов неблагополучны, надо обязательно провести лечение до исследования и добиться их стойкой нормализации, разумеется, под наблюдением врача.

Остановимся на каждом из методов диагностики.

Рентгенологическая гистеросальпингография. Гистеросальпингография (ГСГ) до недавнего времени являлась одним из наиболее часто используемых методов исследования состояния маточных труб. Кроме этого, ГСГ также позволяет оценить состояние полости матки.

При этом методе в полость матки вводят водорастворимые препараты, которые видны при рентгеновском исследовании. Исследование проводится в рентгенологическом кабинете поликлиники или стационара.

При ГСГ после введения влагалищного зеркала в шейку матки вводят специальный наконечник. Через него вводят рентгенконтрастную жидкость в полость матки, откуда она попадает в маточные трубы и брюшную полость. Для рентгеновской ГСГ используются йодсодержащие контрастные вещества ВЕРОГРАФИН, УРОГРАФИН, УРОТРАСТ. По мере поступления жидкости последовательно производят несколько снимков.

ГСГ производят сразу после менструации. Это вызвано двумя причинами: во-первых, в эти сроки исключается радиационное воздействие на оплодотворенную яйцеклетку (так как овуляция еще не произошла), и во-вторых, не нарушается процесс прикрепления оплодотворенной яйцеклетки к стенке матки, так как имплантация происходит во второй фазе менструального цикла. ГСГ может проводиться и во второй фазе цикла, в этом случае помимо проходимости маточных труб более благоприятны условия для оценки таких патологий, как полипы, гиперплазия эндометрия (чрезмерное разрастание слизистой матки), эндометриоз – разрастание слизистой матки в мышечный слой. В любом случае женщине, планирующей рентгеновскую гистеросальпингографию, рекомендуют предохраняться от беременности на протяжении всего цикла, так как исследование, проводимое во второй фазе менструального цикла, станет причиной прерывания вероятной беременности.

ГСГ является достаточно информативным методом исследования. С его помощью можно выявить пороки развития внутренних половых органов, внутриматочные сращения (они называются синехии), заподозрить туберкулез половых органов (тела матки, маточных труб, яичников). Попадание контрастного вещества в брюшную полость с одной или с обеих сторон свидетельствует о проходимости маточных труб, при этом замедленное прохождение контрастного вещества по одной из маточных труб может указывать на наличие ее функциональной неполноценности. В случае поражения маточных труб ГСГ позволяет выявить место и вид поражения. На основании данных, полученных при ГСГ, можно прогнозировать объем и способ лечения, направленного на восстановление функции маточных труб.

Несколько особенностей проведения ГСГ:

- В зависимости от эмоционального состояния женщины в ряде случаев может наблюдаться спазм канала шейки матки и маточных труб, что затрудняет проведение процедуры. Для того чтобы решить эту проблему, врач за несколько дней до процедуры может назначить спазмолитики и обезболивающие препараты (например, БАРАЛГИН). При введении наконечника женщина может испытывать умеренные болезненные ощущения внизу живота. При введении контрастного вещества возникает чувство тяжести внизу живота.

- Во время исследования могут быть боли в животе, головокружение.

- Женщинам с аллергией на йод врач посоветует выбрать другой метод оценки проходимости маточных труб.

Эхогистеросальпингоскопия. В последние годы в клиническую практику активно внедряется новый метод исследования состояния маточных труб — метод ультразвуковой гистеросальпингоскопии, или соногистерографии (СГГ).

При обычном УЗИ маточные трубы обычно не визуализируются, поэтому просвет труб заполняют веществом, видимым при УЗИ, в качестве которого применяют обычный физиологический раствор (0,9%-ный раствор натрия хлорида), раствор глюкозы или фурацилина. Это исследование дает возможность визуализации трубного просвета в реальном времени.

Эта процедура может производиться в любой день менструального цикла, однако предпочтительнее проводить ее в дни накануне овуляции, когда имеется наибольшее физиологическое расширение канала шейки матки, когда наблюдается наименьшая вероятность спазма, а также вероятность того, что исследование проводится уже беременной женщине, так как беременность в этот период еще не могла наступить. В некоторых случаях проведенная в период перед овуляцией соногистерография способствует расправлению маточных труб, нормализации их проходимости, и беременность наступает в этом или ближайших менструальных циклах.

Перед началом проведения соногистерографии производится влагалищное исследование для оценки взаимного расположения шейки матки и тела матки, затем —обычное УЗИ с трансвагинальным (влагалищным) датчиком. После этого с помощью влагалищного зеркала через канал шейки матки в полость матки вводят специальный катетер. С помощью специального шприца в катетер под контролем УЗИ медленно вводят физиологический раствор и прослеживают продвижение раствора в полость матки, маточные трубы и брюшную полость. В дальнейшем процедура осуществляется так же, как обычное УЗ-исследование, и занимает 10—15 минут.

Для проведения соногистерографии подходит любая стерильная жидкость, которая не оказывала бы никакого патологического воздействия при попадании в брюшную полость, поскольку часть жидкости во время исследования через проходимые маточные трубы выходит за пределы матки. Результатом проведенного исследования может быть определение нормальной проходимости труб, при односторонней непроходимости маточной трубы ток жидкости будет виден с одной стороны. С помощью СГГ можно также выявить различную патологию полости матки: полипы, миоматозные узелки, пороки развития матки.

При выполнении исследования могут быть боли или неприятные ощущения внизу живота. Связаны они могут быть со спазмом маточных труб, а также с тем, что при проходимости маточных труб в брюшную полость поступает небольшое количество жидкости. Проведение СГГ может сопровождаться головокружением.

В сравнении с гистеросальпингографией, ожидаемые неприятные ощущения от процедуры меньше, так как используемый объем жидкости и размер катетеров меньше. В связи с тем, что у некоторых женщин после этого исследования боли могут сохраняться, желательно, чтобы после процедуры кто-нибудь из близких сопровождал женщину до дома; при этом лучше не пользоваться общественным транспортом.

Лапароскопия. При лапароскопии в брюшную полость через 2—3 маленьких отверстия (1—2 см) вводится специальная оптическая система, позволяющая осмотреть внутрибрюшное пространство.

Различают диагностическую и лечебную (оперативную) лапароскопию. Во время диагностической лапароскопии проводят осмотр внутренних органов брюшной полости, оценивают их анатомию, взаимное расположение, проводят хромогидротубацию — собственно проверку проходимости маточных труб (через канал шейки матки вводят окрашенный физиологический раствор натрия хлорида и оценивают его прохождение по маточным трубам в брюшную полость по появлению в брюшной полости окрашенной жидкости). Во время оперативного этапа проводят манипуляции, направленные на устранение обнаруженных патологических изменений, например коагуляцию эндометриоидных очагов на брюшине, яичниках; разделение спаек, в том числе перитубарных (расположенных вокруг маточных труб); пластику маточных труб, пластику воронки маточной трубы (фимбриопластику). После проведенных манипуляций повторно оценивают проходимость маточных труб.

Особенностью этого метода является возможность непосредственной оценки анатомии малого таза. Помимо оценки состояния маточных труб можно получить информацию о наличии спаечного процесса, эндометриоза, анатомических нарушений и т.д.

Проведение лапароскопии особенно показано в тех случаях, когда при проведении других методов выявляются нарушения со стороны маточных труб. Бывают ситуации, когда по данным СГГ и ГСГ проходимость труб нарушена, а при лапароскопии нарушений нет. Этот феномен обусловлен развитием спазма маточной трубы, который исчезает во время лапароскопии, которая проводится под общим наркозом.

Ход процедуры. Лапароскопия требует госпитализации в стационар. Операция проводится в операционной под общим наркозом. Объем оперативного вмешательства зависит от выявленных изменений, этим же определяется длительность операции. Так, диагностическая лапароскопия может занимать около 30 минут, а лечебная — до 2 часов.

Операция подразумевает раннюю активизацию женщины: уже через 2 часа рекомендуется вставать и начинать движения, к вечеру — свободно ходить. В план реабилитационных мероприятий включают физиотерапию, специальную терапию, направлению на уменьшение спайкообразования (внутримышечное введение специальных препаратов, гимнастику).

Среди женщин с непроходимостью труб наиболее частой находкой при лапароскопии являются последствия перенесенных воспалительных заболеваний. Это может быть спаечный процесс, скопление жидкости в маточной трубе, обнаружение наружной формы генитального эндометриоза, когда в малом тазу на яичниках, маточных трубах, брюшине имеются разрастания очагов эндометрия (внутренней слизистой оболочки матки). Во время лапароскопии возможно не только обнаружение патологического процесса, но и проведение лечебных манипуляций — разделение спаек, удаление эндометриоидных очагов, восстановление нормальной анатомической формы и проходимости маточных труб.

До настоящего времени остается спорным вопрос, касающийся необходимости проведения лапароскопии женщинам, у которых при ГСГ или СГГ не удалось выявить патологии со стороны маточных труб. Единственно верным решением этой задачи является индивидуальный подход к каждой конкретной ситуации.

Перед лапароскопией обязательно проводят ряд диагностических мероприятий — гормональное обследование, комплексное УЗИ, ГСГ или СГГ, исследования микрофлоры влагалища и цервикальной слизи, комплекс обследований для оперативного вмешательства (клинические анализы крови и мочи, определение группы крови и резус фактора, обследование на ВИЧ, сифилис, гепатиты, биохимическое исследование крови). При наличии у женщины спаечного процесса в малом тазу требуется проведение курса противовоспалительной терапии даже при отсутствии клинических данных о наличии воспаления.

Противопоказания. Лапароскопия противопоказана в следующих случаях:

- при имеющихся или перенесенных менее чем 6 недель назад острых и хронических инфекционных и простудных заболеваниях;

- при воспалении придатков матки, маточных труб и яичников (противопоказание для проведения оперативного этапа лапароскопии);

- при отклонении в показателях клинических, биохимических исследованиях крови, свертывающей системе, ЭКГ);

- при повышении уровня лейкоцитов в мазке влагалищного содержимого в сочетании с нарушением микрофлоры.

Лечение

В целом, лечение трубного фактора бесплодия сводится к восстановлению проходимости маточных труб. В случаях, когда это невозможно, решается вопрос о проведении экстракорпорального оплодотворения.

Эффективность лечения этой формы бесплодия зависит от степени выраженности патологических изменений в малом тазу. Так, при небольшой выраженности спаечного процесса реконструктивные операции, выполненные лапароскопически, эффективны в половине случаев, а при наличии выраженных изменений (распространенного спаечного процесса, выраженных последствий воспалительных заболеваний) успех может быть достигнут лишь у небольшого процента женщин.

Если указанное оперативное вмешательство проводится, контрольная СГГ или ГСГ после операции позволяет провести сравнительную оценку анатомического состояния органов малого таза до и после хирургического вмешательства и определить дальнейшую тактику ведения пациентки.

После проведенного лечения наступает период планирования и ожидания наступления беременности, обычно он длится 6 месяцев. Если в эти сроки беременность не наступает, то решается вопрос о проведении экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Источник