Пассаж кишечного содержимого это

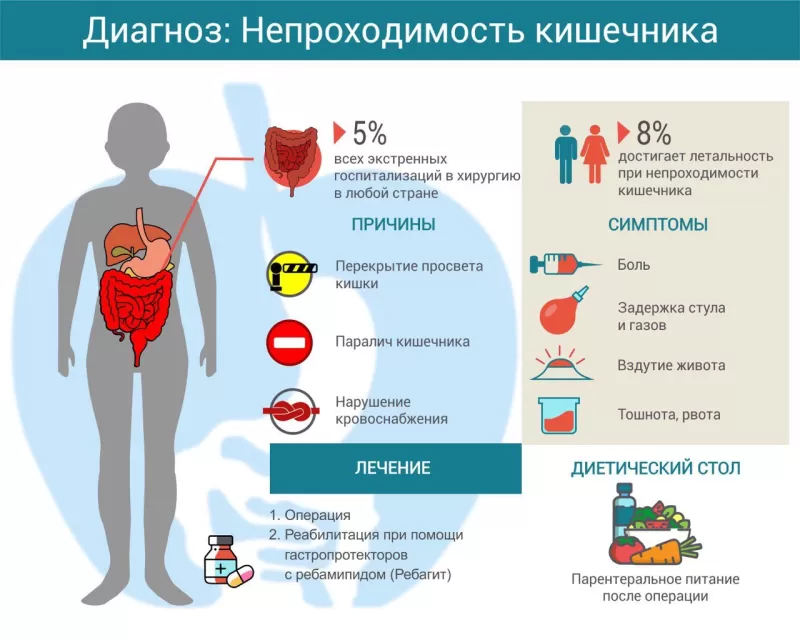

Кишечная непроходимость — это состояние, вызванное нарушением движения кишечного содержимого. Причины обычно связаны с механическим препятствием или нарушением моторной активности кишечника. До 5% экстренно поступающих в хирургический стационар пациентов попадают туда из-за непроходимости кишечника. У этой патологии относительно высокая летальность — до 8,4%.

Классификация непроходимости кишечника

По причине возникновения может быть:

- механической — из-за препятствия на пути содержимого кишечника;

- динамической — нарушена подвижность кишечной стенки;

- мезентериальной — из-за недостаточного притока или оттока крови по сосудам брыжейки (особого образования, фиксирующего кишечник в брюшной полости).

Механическая кишечная непроходимость, в свою очередь, может быть:

- обтурационной — возникшей из-за сужения просвета кишки;

- странгуляционной — сдавление части кишечника и нарушение кровотока из-за ущемления грыжи, узлообразования (то, что в народе называют «заворот кишок»);

- смешанной — возникшей из-за спаек в брюшной полости или инвагинации (внедрения части кишечника в просвет другой части).

По клиническому течению непроходимость кишечника бывает:

- острой — появляется внезапно;

- подострой — развивается постепенно;

- хронической — продвижение содержимого кишечника нарушено, но не отсутствует полностью.

По происхождению — врожденной (вызванной пороками развития) и приобретенной.

По уровню возникновения кишечная непроходимость может быть высокой (возникшей на уровне тонкого кишечника) и низкой (на уровне толстого кишечника).

Причины непроходимости кишечника

Врожденная кишечная непроходимость возникает из-за нарушения развития плода. Причин приобретенной кишечной непроходимости может быть множество. Просвет кишки может перекрыть опухоль, растущая в стенке кишечника или в соседнем органе. Возможно перекрытие просвета инородным телом (особенно часто это случается с детьми). Нередки случаи кишечной непроходимости из-за клубка аскарид — паразитических червей. У пожилых людей со склонностью к запорам просвет кишки могут перекрыть каловые камни — обезвоженный из-за длительного нахождения в толстом кишечнике кал.

При хронических воспалительных заболеваниях кишечника, таких как болезнь Крона, просвет кишки сужается из-за рубцовых изменений, вызванных долгим воспалительным процессом. Хроническое же воспаление после травмы или операции нередко становится причиной возникновения спаек. Остановить пассаж кишечного содержимого может и ущемление грыжи.

Сложнее причины динамической кишечной непроходимости. Это могут быть внутрибрюшные осложнения воспалительных заболеваний кишечника: перитонита, неспецифического язвенного колита и других.

Причина паралича кишечника, который приводит к непроходимости, может вообще не иметь отношения к желудочно-кишечному тракту. Например, при тяжелой почечной недостаточности происходит интоксикация продуктами обмена вещества, при сахарном диабете, опухолях и травмах спинного мозга – нарушение нервной регуляции. Вызвать динамическую кишечную непроходимость также способны: острая боль при почечной колике или флегмоне забрюшинного пространства, обменные нарушения при гипотиреозе, воздействие некоторых лекарств.

Причины инвагинации до сих пор неизвестны. Это состояние чаще встречается у детей.

Странгуляция и заворот кишки обычно возникают на фоне врожденной аномалии — слишком длинной брыжейки. Спровоцировать же сам приступ может переедание или повышение внутрибрюшного давления.

Нарушения брыжеечного кровотока случаются при тромбозах, васкулитах (воспалении внутренней стенки сосуда) или сдавлении сосудов извне растущими опухолями.

Симптомы непроходимости кишечника

Первым симптомом кишечной непроходимости становится боль. Она сразу может быть острой, если просвет кишечника одномоментно перекрывается инородным телом при ущемлении или инвагинации. Если же нарушение проходимости развивается постепенно, то боль усиливается аналогично. Обычно болевые ощущения воспринимаются как волнообразные спазмы с интервалами 10-15 минут — именно за такое время проходит перистальтическая волна. Но если кишечная непроходимость вызвана ущемлением петли кишечника, то боль может усиливаться до непереносимой или слабеть, но не исчезать. При паралитической непроходимости кишечника боли могут быть несильными, распирающими.

Если пациент вовремя не обращается к врачу, со временем боль исчезает совсем, но это не спонтанное выздоровление, а опасный симптом омертвения пораженного участка кишки. Боль проходит из-за того, что в кишечнике гибнут нервные окончания.

Болевые ощущения сопровождаются задержкой стула и газов. Рвота бывает примерно в половине случаев. Сначала она рефлекторная (реакция на боль), рвотных масс немного, особенно если после приема пищи прошло достаточно времени. Но постепенно рвота становится всё более обильной, а вместо слизи и желчи в рвотных массах появляется содержимое кишечника.

При низкой кишечной непроходимости заметно равномерное вздутие живота. Если резко надавить на брюшную стенку, можно услышать плеск.

Картина кишечной непроходимости. Видно инородное тело (шарики от магнитного конструктора) и чаши Клойбера (темные купола воздуха над горизонтальным уровнем жидкости)

Диагностика непроходимости кишечника

Предположить кишечную непроходимость можно по характеру болей и другим жалобам пациента. Расспрашивая, доктор может узнать, что стало причиной её появления. Например, если пациент говорит о перенесенных операциях, возможно, непроходимость вызвали спайки.

Основной инструментальный метод диагностики — рентгенография брюшной полости. Пациент должен стоять, в случае тяжелого состояния — лежать на боку. В первые часы болезни на рентгенограмме видны раздутые, поперечно исчерченные петли кишечника. Позже становится заметен классический признак непроходимости кишечника — чаши клойбера. В петлях кишечника видны уровни жидкости с воздухом над ними.

Если кишечная непроходимость вызвана инородным телом, рентгенограмма это покажет.

При удовлетворительном состоянии пациента в кишечник через зонд вводят водорастворимое контрастное вещество. Далее делают серию снимков с интервалом в несколько часов. Таким образом можно четко определить место, в котором нарушена проходимость кишечника, а также оценить эффективность консервативного лечения.

Кроме того, для диагностики используют УЗИ брюшной полости. Признаки непроходимости кишечника — расширенные петли кишки, утолщение её стенок.

Если есть техническая возможность, делают компьютерную томографию брюшной полости. Сейчас это самый точный метод диагностики кишечной непроходимости.

Лечение непроходимости кишечника

Если заболевание вызвано спайками или инородным телом, а со времени появления первых симптомов прошло не более 12 часов, возможна консервативная терапия. Чтобы уменьшить перерастяжение петель кишечника и удалить его содержимое, вводят назгоастральный зонд, при технической возможности проводят эндоскопическую декомпрессию. При низкой кишечной непроходимости делают сифонную клизму. После этого вводят спазмолитические препараты.

Эффективность консервативной терапии определяют по состоянию пациента и по серии рентгеновских снимков с контрастом, позволяющих оценить движение кишечного содержимого.

Во всех остальных случаях и при неэффективности консервативной терапии делают операцию, во время которой устраняют причину непроходимости и, если нужно, удаляют нежизнеспособные участки кишечника.

После операции пациента переводят на парентеральное питание (специальными растворами в вену). Обязательно назначают антибиотики. Дополнительная терапия будет зависеть от общего состояния больного.

Прогноз и профилактика непроходимости кишечника

Прогноз кишечной непроходимости серьезный, возможен летальный исход, особенно при позднем обращении к врачу. Профилактика заболевания состоит в своевременной диагностике опухолей, паразитарных инвазий, лечении запоров и т. д.

Источник

Содержание

- Кишечная непроходимость

- Классификация кишечной непроходимости

- Причины кишечной непроходимости

- Симптомы кишечной непроходимости

- Диагностика кишечной непроходимости

- Лечение кишечной непроходимости

- Прогноз и профилактика непроходимости кишечника

Кишечная непроходимость – нарушение пассажа содержимого по кишечнику, вызванное обтурацией его просвета, сдавлением, спазмом, расстройствами гемодинамики или иннервации. Клинически кишечная непроходимость проявляется схваткообразными болями в животе, тошнотой, рвотой, задержкой стула и отхождения газов. В диагностике кишечной непроходимости учитываются данные физикального обследования (пальпации, перкуссии, аускультации живота), пальцевого ректального исследования, обзорной рентгенографии брюшной полости, контрастной рентгенографии, колоноскопии, лапароскопии. При некоторых видах кишечной непроходимости возможна консервативная тактика; в остальных случаях проводится хирургического вмешательство, целью которого служит восстановление пассажа содержимого по кишечнику или его наружное отведение, резекция нежизнеспособного участка кишки.

Кишечная непроходимость

Кишечная непроходимость (илеус) не является самостоятельной нозологической формой; в гастроэнтерологии и колопроктологии данное состояние развивается при самых различных заболеваниях. Кишечная непроходимость составляет около 3,8% всех неотложных состояний в абдоминальной хирургии. При кишечной непроходимости нарушается продвижение содержимого (химуса) – полупереваренных пищевых масс по пищеварительному тракту.

Кишечная непроходимость – это полиэтиологический синдром, который может быть обусловлен множеством причин и иметь различные формы. Своевременность и правильность диагностики кишечной непроходимости являются решающими факторами в исходе этого тяжелого состояния.

Классификация кишечной непроходимости

Существует несколько вариантов классификации кишечной непроходимости, учитывающих различные патогенетические, анатомические и клинические механизмы. В зависимости от всех этих факторов применяется дифференцированный подход к лечению кишечной непроходимости.

По морфофункциональным причинам выделяют:

1. динамическую кишечную непроходимость, которая, в свою очередь, может быть спастической и паралитической

2. механическую кишечную непроходимость, включающую формы:

- странгуляционую (заворот, ущемление, узлообразование)

- обтурационную (интраинтестинальную, экстраинтестинальную)

- смешанную (спаечную непроходимость, инвагинацию)

3. сосудистую кишечную непроходимость, обусловленную инфарктом кишечника.

По уровню расположения препятствия для пассажа пищевых масс различают высокую и низкую тонкокишечную непроходимость (60-70%), толстокишечную непроходимость (30-40%). По степени нарушения проходимости пищеварительного тракта кишечная непроходимость может быть полной или частичной; по клиническому течению – острой, подострой и хронической. По времени формирования нарушений проходимости кишечника дифференцируют врожденную кишечную непроходимость, связанную с эмбриональными пороками развития кишечника, а также приобретенную (вторичную) непроходимость, обусловленную другими причинами.

В развитии острой кишечной непроходимости выделяют несколько фаз (стадий). В так называемой фазе «илеусного крика», которая продолжается от 2-х до 12-14 часов, превалируют боль и местная абдоминальная симптоматика. Сменяющая первую фазу стадия интоксикации длится от 12-ти до 36 часов и характеризуется «мнимым благополучием» — уменьшением интенсивности схваткообразных болей, ослаблением кишечной перистальтики. Одновременно с этим отмечается неотхождение газов, задержка стула, вздутие и асимметрия живота. В поздней, терминальной стадии кишечной непроходимости, наступающей спустя 36 часов от начала заболевания, развиваются резкие нарушения гемодинамики и перитонит.

Причины кишечной непроходимости

Развитие различных форм кишечной непроходимости обусловлено своими причинами. Так, спастическая непроходимость развивается в результате рефлекторного спазма кишечника, который может быть обусловлен механическим и болевыми раздражением при глистных инвазиях, инородных телах кишечника, ушибах и гематомах живота, остром панкреатите, нефролитиазе и почечной колике, желчной колике, базальной пневмонии, плеврите, гемо- и пневмотораксе, переломах ребер, остром инфаркте миокарда и др. патологических состояниях. Кроме этого, развитие динамической спастической кишечной непроходимости может быть связано с органическими и функциональными поражениями нервной системы (ЧМТ, психической травмой, спинномозговой травмой, ишемическим инсультом и др.), а также дисциркуляторными нарушениями (тромбозами и эмболиями мезентериальных сосудов, дизентерией, васкулитами), болезнью Гиршпрунга.

К паралитической кишечной непроходимости приводят парезы и параличи кишечника, которые могут развиваться вследствие перитонита, оперативных вмешательств на брюшной полости, гемоперитониума, отравлений морфином, солями тяжелых металлов, пищевых токсикоинфекций и т. д.

При различных видах механической кишечной непроходимости имеет место механические препятствия на пути продвижения пищевых масс. Обтурационная кишечная непроходимость может вызываться каловыми камнями, желчными конкрементами, безоарами, скоплением глистов; внутрипросветным раком кишечника, инородным телом; сдалением кишечника извне опухолями органов брюшной полости, малого таза, почки.

Странгуляционная кишечная непроходимость характеризуется не только сдавлением просвета кишки, но и компрессией брыжеечных сосудов, что может наблюдаться при ущемлении грыжи, завороте кишок, инвагинации, узлообразовании — перехлестывании и закручивании между собой петель кишки. Развитие данных нарушений может быть обусловлено наличием длинной брыжейки кишки, рубцовых тяжей, спаек, сращений между петлями кишечника; резким снижение массы тела, длительным голоданием с последующим перееданием; внезапным повышением внутрибрюшного давления.

Причиной сосудистой кишечной непроходимости выступает острая окклюзия мезентериальных сосудов вследствие тромбоза и эмболии брыжеечных артерий и вен. В основе развития врожденной кишечной непроходимости, как правило, лежат аномалии развития кишечной трубки (удвоение, атрезия, меккелев дивертикул и др.).

Симптомы кишечной непроходимости

Независимо от типа и уровня кишечной непроходимости имеет место выраженный болевой синдром, рвота, задержка стула и неотхождение газов.

Абдоминальные боли носят схваткообразный нестерпимый характер. Во время схватки, которая совпадает с перистальтической волной, лицо пациента искажается от боли, он стонет, принимает различные вынужденные положения (на корточках, коленно-локтевое). На высоте болевого приступа появляются симптомы шока: бледность кожи, холодный пот, гипотония, тахикардия. Стихание болей может являться очень коварным признаком, свидетельствующим о некрозе кишечника и гибели нервных окончаний. После мнимого затишья, на вторые сутки от начала развития кишечной непроходимости, неизбежно возникает перитонит.

Другим, характерным для кишечной непроходимости признаком, служит рвота. Особенно обильная и многократная рвота, не приносящая облегчения, развивается при тонкокишечной непроходимости. Вначале рвотные массы содержат остатки пища, затем желчь, в позднем периоде — кишечное содержимое (каловая рвота) с гнилостным запахом. При низкой кишечной непроходимости рвота, как правило, повторяется 1-2 раза.

Типичным симптомом низкой кишечной непроходимости является задержка стула и отхождения газов. Пальцевое ректальное исследование обнаруживает отсутствие кала в прямой кишке, растянутость ампулы, зияние сфинктера. При высокой непроходимости тонкой кишки задержки стула может не быть; опорожнение низлежащих отделов кишечника происходит самостоятельно или после клизмы.

При кишечной непроходимости обращает внимание вздутие и асимметричность живота, видимая на глаз перистальтика.

Диагностика кишечной непроходимости

При перкуссии живота у пациентов с кишечной непроходимостью определяется тимпанит с металлическим оттенком (симптом Кивуля) и притупление перкуторного звука. Аускультативно в ранней фазе выявляются усиленная кишечная перистальтика, «шум плеска»; в поздней фазе – ослабление перистальтики, шум падающей капли. При кишечной непроходимости пальпируется растянутая кишечная петля (симптом Валя); в поздние сроки – ригидность передней брюшной стенки.

Важное диагностическое значение имеет проведение ректального и влагалищного исследования, с помощью которых можно выявить обтурацию прямой кишки, опухоли малого таза. Объективность наличия кишечной непроходимости подтверждается при проведении инструментальных исследований.

При обзорной рентгенографии брюшной полости определяются характерные кишечные арки (раздутая газом кишка с уровнями жидкости), чаши Клойбера (куполообразные просветления над горизонтальным уровнем жидкости), симптом перистости (наличие поперечной исчерченности кишки). Рентгеноконтрастное исследование ЖКТ применяется в затруднительных диагностических случаях. В зависимости от уровня кишечной непроходимости может использоваться рентгенография пассажа бария по кишечнику или ирригоскопия. Колоноскопия позволяет осмотреть дистальные отделы толстого кишечника, выявить причину обтурации кишки и в ряде случаев — разрешить явления острой кишечной непроходимости.

Проведение УЗИ брюшной полости при кишечной непроходимости затруднено из-за выраженной пневматизации кишечника, однако исследование в ряде случаев помогает обнаружить опухоли или воспалительные инфильтраты. В ходе диагностики острую кишечную непроходимость следует дифференцировать от острого аппендицита, прободной язвы желудка и 12-перстной кишки, острого панкреатита и холецистита, почечной колики, внематочной беременности.

Лечение кишечной непроходимости

При подозрении на кишечную непроходимость производится экстренная госпитализация пациента в хирургический стационар. До осмотра врача категорически воспрещается ставить клизмы, вводить обезболивающие, принимать слабительные препараты, выполнять промывание желудка.

При отсутствии перитонита в условиях стационара производят декомпрессию ЖКТ путем аспирации желудочно-кишечного содержимого через тонкий назогастральный зонд и постановки сифонной клизмы. При схваткообразных болях и выраженной перистальтике вводятся спазмолитические средства (атропин, платифиллин, дротаверин), при парезе кишечника – стимулирующие моторику кишечника препараты (неостигмин); выполняется новокаиновая паранефральная блокада. С целью коррекции водно-электролитного баланса назначается внутривенное введение солевых растворов.

Если в результате предпринимаемых мер кишечная непроходимость не разрешается, следует думать о механическом илеусе, требующем срочного хирургического вмешательства. Операция при кишечной непроходимости направлена на устранение механической обструкции, резекцию нежизнеспособного участка кишки, предотвращение повторного нарушения проходимости.

При непроходимости тонкой кишки может выполняться резекция тонкой кишки с наложением энтероэнтероанастомоза или энтероколоанастомоза; деинвагинация, раскручивание заворота петель кишечника, рассечение спаек и т. д. При кишечной непроходимости, обусловленной опухолью толстой кишки, производится гемиколонэктомия и наложение временной колостомы. При неоперабельных опухолях толстого кишечника накладывается обходной анастомоз; при развитии перитонита выполняется трансверзостомия.

В послеоперационном периоде проводится возмещение ОЦК, дезинтоксикационная, антибактериальная терапия, коррекция белкового и электролитного баланса, стимуляция моторики кишечника.

Прогноз и профилактика непроходимости кишечника

Прогноз при кишечной непроходимости зависит от срока начала и полноты объема проводимого лечения. Неблагоприятный исход наступает при поздно распознанной кишечной непроходимости, у ослабленных и пожилых пациентов, при неоперабельных опухолях. При выраженном спаечном процессе в брюшной полости возможны рецидивы кишечной непроходимости.

Профилактика развития кишечной непроходимости включает своевременный скрининг и удаление опухолей кишечника, предупреждение спаечной болезни, устранение глистной инвазии, правильное питание, избегание травм и т. д. При подозрении на кишечную непроходимость необходимо незамедлительное обращение к врачу.

Источник