Приобретенная кишечная непроходимость детей

Кишечная непроходимость у детей — это нарушение продвижения каловых масс по ЖКТ, вызванное механическими препятствиями, расстройствами иннервации или комбинацией этих факторов. Заболевание проявляется сильным болевым синдромом, неукротимой рвотой, задержкой дефекации и газов. Диагностический поиск включает физикальное обследование ребенка, применение инструментальных методов — обзорной рентгенографии брюшной полости, сонографии, лапароскопии. Лечение состоит из декомпрессии кишечника и назначения медикаментов, при неэффективности которых проводится хирургическое вмешательство.

Общие сведения

Частота встречаемости кишечной непроходимости составляет около 5 случаев на 100 тыс. населения, она примерно одинакова для детского и взрослого возраста. Пик выявления заболевания приходится на первые недели жизни младенцев в случае с врожденными формами, а приобретенные варианты болезни в основном регистрируются у детей после 3 лет. Мальчики болеют чаще, чем девочки. Проблема кишечной непроходимости до сих пор остается острой в детской хирургии. Несмотря на разнообразие методов лечения, патология часто дает осложнения. При несвоевременной помощи 5-7% случаев заканчиваются смертью.

Кишечная непроходимость у детей

Причины

Врожденная кишечная непроходимость возникает под влиянием пороков развития ЖКТ, которые нарушают пассаж каловых масс. К этой группе причин принадлежат стенозы и атрезии, сдавление кишечника извне аномальными сосудами, кольцевидной поджелудочной железой или эмбриональными тяжами брюшины. Изредка патология встречается у детей на фоне мекониального илеуса. Приобретенные формы болезни имеют множество этиологических факторов:

- Образование спаек. Спаечные процессы после перенесенных травм и операций на брюшной полости являются самой распространенной причиной нарушения пассажа кала у детей. Заболевание чаще наблюдается в раннем периоде после хирургического вмешательства (в первые 4-5 недель), но может проявляться спустя несколько месяцев.

- Глистная инвазия. Закупорка просвета кишки сплетенным клубком гельминтов характерна для аскаридоза. Глисты поселяются в кишечнике и достигают большого размера, из-за чего сначала возникают затруднения в продвижении кала и хронические запоры, которые впоследствии заканчиваются непроходимостью.

- Новообразования. Менее распространенная причина заболевания у детей, но ее нельзя исключать. Патологию вызывают доброкачественные полипы и злокачественные образования, опухоли соседних органов, которые сдавливают кишку извне. Возможно развитие кишечной непроходимости у больных с дивертикулом Меккеля.

- Неврологические нарушения. Спинальные и церебральные болезни сопровождаются изменением иннервации кишечной стенки, вследствие чего угнетается ее моторика, останавливается продвижение кала. Реже поражение периферических нервов обусловлено метаболическими расстройствами (гипокалиемией), экзогенной интоксикацией.

К предрасполагающим факторам относят нарушения питания: употребление большого объема пищи за один раз, переход с грудного на искусственное вскармливание. Они способствуют изменению кишечной моторики. Вероятность развития непроходимости повышается у детей, страдающих болезнью Гиршпрунга, врожденными особенностями строения ЖКТ — длинной брыжейкой, долихосигмой.

Патогенез

При непроходимости нарушаются функции тонкой и толстой кишки (моторная, секреторная, всасывательная), что приводит к эндогенной интоксикации и расстройствам гомеостаза. Ишемия кишечной стенки сочетается с повышением ее проницаемости для бактерий и токсинов, которые поступают в систему воротной вены и лимфатические сосуды. Кишечник становится основным источником интоксикации, усугубляя возникшие функциональные нарушения и формируя «замкнутый круг».

Классификация

В зависимости от времени появления патологию подразделяют на врожденную, обусловленную пороками развития, и приобретенную, которая проявилась у детей с другими заболеваниями органов ЖКТ. По локализации поражения бывает тонкокишечная (до 80% случаев) и толстокишечная непроходимость. По течению выделяют острую и хроническую форму. Однако более значима классификация по механизму развития, согласно которой существует 3 варианта кишечной непроходимости:

- Механическая. Формируется при закупорке кишечного просвета изнутри копролитами, клубком глистов и т.д. (обтурационная форма) либо при сдавлении кишки извне (странгуляционная).

- Динамическая. Развивается вследствие нарушения иннервации и моторики ЖКТ, при этом механические препятствия продвижению кала отсутствуют. Делится на паралитическую и спастическую формы.

- Смешанная. Самая частая разновидность кишечной непроходимости у детей — по разным данным, составляет от 30% до 83% в структуре заболеваемости. Возникает по причине кишечных инвагинаций, спаек в брюшной полости.

Симптомы

В течении кишечной непроходимости выделяют 3 главных симптома: задержка газов и стула, боли в животе, многократная рвота. Болевой синдром при механической и спастической форме заболевания отличается постоянством, неуклонно нарастает, периодически усиливается, что связано с прохождением перистальтической волны. Для паралитической непроходимости типичны постоянные тупые абдоминальные боли.

При низкой толстокишечной непроходимости у детей не отходят стул и газы, а при тонкокишечной возможна дефекация за счет опорожнения отделов ЖКТ, расположенных ниже препятствия. Если патология вызвана инвагинацией, в кале находят примеси крови, что иногда ошибочно воспринимается как дизентерия или колит другой этиологии и затрудняет диагностику.

Рвота является важный критерием: чем раньше от начала заболевания она развивается, тем выше локализация патологического процесса в кишечнике. Сначала симптом связан с перерастяжением кишечника, раздражением его нервных окончаний. Рвотные массы содержат частицы переваренной пищи и желудочный сок. Позже рвота становится неукротимой, ребенок отрыгивает скудное количество слизи и желчи.

При кишечной непроходимости пациент имеет характерный внешний вид. Он лежит, согнувшись и прижав ноги к животу либо стонет и мечется по постели во время приступа боли. Живот сильно вздут, асимметричен, при попытке к нему прикоснуться боли усиливаются. Лицо приобретает страдальческое выражение, кожа сероватого оттенка, губы пересыхают и трескаются.

Осложнения

Распространенное последствие болезни у детей — токсикоз с эксикозом, обусловленным эндогенным отравлением организма, массивными потерями жидкости со рвотой и отсутствием поступления воды в связи с отказом ребенка от питья. Состояние сопровождается расстройствами гемодинамики, гипоксическим повреждением головного мозга. Если больному вовремя не оказана медицинская помощь, кишечная непроходимость переходит в стадию полиорганных нарушений и перитонита.

Диагностика

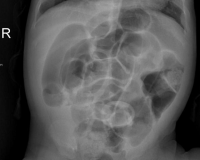

Детский хирург получает ценную информацию при сборе анамнеза и физикальном исследовании. При перкуссии живота определяют тимпанит с металлическим оттенком, аускультативно вначале болезни выслушивают усиленную перистальтику и шум плеска. Обязательно выполняется ректальное пальцевое исследование. В диагностическом поиске информативны инструментальные методы исследования:

- Рентгенография брюшной полости. Патогномоничный симптом кишечной непроходимости — чаши Клойбера, которые представляют собой перерастянутые петли кишки, заполненные калом и газами. На рентгенограмме заметен симптом перистости (отечные складки слизистой).

- УЗИ органов брюшной полости. Исследование эффективно для диагностики воспалительных инфильтратов и опухолей, которые выступают механическим препятствием продвижению кала. Из-за выраженной пневматизации и пареза кишечника сонография не всегда показательна, в 5-10% случаев бывает гипердиагностика.

- Лапароскопия. Диагностическая визуализация состояния брюшной полости через лапароскоп с оптическим прибором — наиболее ценный метод обследования. У детей его используют в затруднительных ситуациях, когда неинвазивные способы не дают достоверной информации.

Лечение

Консервативная терапия

Ребенка с кишечной непроходимостью экстренно госпитализируют в хирургический стационар. Лечение начинают с декомпрессии желудка путем постановки тонкого зонда, что уменьшает степень интоксикации. Для стимуляции работы кишечника вводятся препараты из группы ингибиторов холинэстеразы, а через 30-40 минут ставится сифонная клизма. При схваткообразных болях показаны спазмолитики. Консервативные мероприятия эффективны в 50% случаев.

Хирургическое лечение

При безуспешности медикаментозных методов ребенку назначается ургентная операция. В ходе вмешательства производится ревизия брюшной полости, выявляется и резецируется пораженный участок кишки, разделяются спайки и раскручиваются завороты кишечника. Операция завершается наложением анастомоза для восстановления целостности ЖКТ. В послеоперационном периоде детям проводят дезинтоксикационную, инфузионную и антибактериальную терапию.

Прогноз и профилактика

Кишечная непроходимость относится к опасным состояниям, но при ранней диагностике и комплексной терапии ее удается ликвидировать. Менее благоприятный прогноз при осложнении патологии перитонитом, тяжелой степенью токсикоза и полиорганной недостаточностью. Превентивные меры включают своевременное выявление и лечение предрасполагающих заболеваний у детей, совершенствование техники абдоминальных операций, нормализацию рациона питания ребенка.

Источник

Врожденная кишечная непроходимость

Врожденная непроходимость кишечника до настоящего времени остается главной причиной, требующей экстренного хирургического вмешательства в периоде новорожденности.

По уровню расположения препятствия различают непроходимость кишечника высокую и низкую, каждая из них имеет характерную клиническую картину.

Высокую непроходимость вызывает обструкция на уровне двенадцатиперстной и начальных отделов тощей кишки, низкую – на уровне дистальных отделов тощей, а так же подвздошной и толстой кишок.

Непроходимость двенадцатиперстной кишки

Учитывая анатомические особенности двенадцатиперстной кишки, непроходимость этого отдела может быть вызвана следующими причинами:

- стеноз

- атрезия

- сдавление просвета аномально расположенными сосудами (предуоденальной воротной веной, верхней брыжеечной артерией), эмбриональными тяжами брюшины (синдром Ледда) и кольцевидной поджелудочной железой.

Частота выявления в среднем составляет 1 на 5000-10000 живорожденных детей.

Особое внимание при атрезии 12-перстной кишки следует уделять пренатальному кариотипированию, так как хромосомные аномалии обнаруживаются в 30-67% случаев. Наиболее часто встречается синдром Дауна.

Клинические проявления

Симптомы высокой кишечной непроходимости обнаруживают уже в первые часы после рождения ребенка. Наиболее ранними и постоянными признаками являются повторные срыгивания и рвота, при этом в желудочном содержимом может обнаруживаться небольшая примесь желчи.

Вместе с желудочным содержимым ребенок теряет большое количество жидкости. При отсутствии терапии быстро наступает дегидратация. Ребенок становится вялым, адинамичным, происходит патологическая потеря веса.

Диагностика

При антенатальном ультразвуковом исследовании плода в верхнем отделе брюшной полости визуализируются расширенные и заполненные жидкостью желудок и двенадцатиперстная кишка – симптом «двойного пузыря» («double-bubble»), что в сочетании с многоводием позволяет установить диагноз уже с 20 недель беременности.

Для подтверждения диагноза после рождения ребенка применяют рентгенографическое исследование. С целью диагностики выполняют рентгенографию брюшной полости в вертикальном положении, на которой определяют два газовых пузыря и два уровня жидкости, соответствующие растянутым желудку и двенадцатиперстной кишке. У большинства пациентов этого исследования бывает достаточно для постановки диагноза.

Методы лечения

При высокой кишечной непроходимости ребенку необходима операция, которую выполняют на 1-4 сутки жизни ребенка, в зависимости от тяжести состояния при рождении и сопутствующих заболеваний.

В нашем отделении операции по коррекции непроходимости двенадцатиперстной кишки проводятся исключительно лапароскопическим методом, в том числе и в случае, если ребенок рождается недоношенным и с малым весом. Выполняется обходной кишечный анастомоз по методике Кимура для восстановления проходимости двенадцатиперстной кишки.

ТОНКОКИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ

Врожденные аномалии тонкой кишки в большинстве случаев представлены атрезиями на различных ее уровнях, наиболее часто встречается атрезия подвздошной кишки.

Причины возникновения

Большинство случаев атрезии тонкой кишки бывают спорадическими. В отличие от атрезии двенадцатиперстной кишки, при атрезии тонкой кишки хромосомные аберрации встречаются редко. От пренатального кариотипирования можно воздержаться в связи с низкой частотой хромосомных аномалий при этом пороке. При пролонгировании беременности и наличии выраженного многоводия для предупреждения преждевременных родов показан лечебный амниоцентез.

Клинические проявления

Поведение ребенка в первые часы после рождения не отличается от здорового. Основным признаком низкой кишечной непроходимости является отсутствие стула – мекония. При выполнении очистительной клизмы получают только слепки неокрашенной слизи.

К концу первых суток жизни состояние ребенка постепенно ухудшается, появляется беспокойство, болезненный крик. Быстро нарастают явления интоксикации – вялость, адинамия, серо-землистая окраска кожных покровов, нарушение микроциркуляции. Прогрессирует равномерное вздутие живота, петли кишечника контурируют через переднюю брюшную стенку. Отмечается рвота застойным кишечным содержимым. Течение заболевания может осложниться перфорацией петли кишечника и каловым перитонитом, в этом случае состояние ребенка резко ухудшается, появляются признаки шока.

Диагностика

Обструкция тонкой кишки антенатально у плода визуализируется в виде множественных расширенных петель кишечника, при этом количество петель отражает уровень непроходимости. Увеличение количества вод и множественные дилатированные петли тонкой кишки, особенно с усиленной перистальтикой и плавающими частицами мекония в просвете кишки, позволяет заподозрить атрезию тонкого кишечника.

Прямая обзорная рентгенография брюшной полости в вертикальном положении демонстрирует значительное расширение петель кишечника и уровни жидкости в них. Чем больше петель визуализируется, тем ниже располагается препятствие.

Методы лечения

Новорожденный с признаками низкой кишечной непроходимости нуждается в экстренном хирургическом лечении. Предоперационная подготовка может проходить в течение 6-24 ч, что позволяет дополнительно обследовать ребенка и устранить водно-электролитные нарушения. Продливать предоперационную подготовку не следует в связи с высоким риском развития осложнений (перфорация кишечника и перитонит). Целью хирургического вмешательства является восстановление целостности кишечника при возможном сохранении максимальной его длины.

В нашем отделении оперативное лечение проводится не позднее, чем 1-е сутки жизни. При этом приоритетным является максимальное сохранение длины имеющейся кишки и наложение одномоментного прямого адаптрированного кишечного анастомоза, что избавляет ребенка от необходимости повторных операций и носительства кишечных стом.

В ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России Вы получаете уникальную возможность получить БЕСПЛАТНО оперативное стационарное лечение по квотам на высоко-технологическую медицинскую помощь (ВМП по ОМС).

Источник

Кишечная непроходимость у детей подразумевает собой нарушение перемещения продуктов питания и жидкости по кишечнику. Это очень опасный недуг, провоцирующий боль, рвоту. Заболевание нуждается в срочном оперативном вмешательстве, поскольку существует большая вероятность образования осложнений, вплоть до летального исхода малыша.

О заболевании

Непроходимость кишечника у детей обусловлена гастроэнтерологическими нарушениями. Степень развития недуга будет зависеть от месторасположения закупорки. Чем выше случилось образование, тем труднее будут проходить терапевтические мероприятия. Обычно признаки непроходимости появляются очень скоро, имеется заметная симптоматика.

У новорожденных малышей патология из 1500 человек появляется приблизительно в 1 случае. Если у ребенка болит живот, происходит вздутие, рвота, надо немедленно обратиться к врачу.

Не выявленная или неправильно пролеченная непроходимость кишечника способна привести к поражению сосудистой системы. Из-за этого снижается его кровоснабжение, потом начинают ткани гибнуть, повреждаются кишечные стенки, вызывая инфицирование организма, что очень опасно для малыша.

Классификация

Специфика непроходимости кишечника определяется разными анатомическими, генетическими либо клиническими устройствами. От типа недуга будет зависеть лечение. Понадобится операция, или может все обойтись консервативными методами.

По происхождению

Заболевание бывает:

- Врожденным – происходит вследствие нарушений органов ЖКТ. При определенных пороках, развивающихся на начальной стадии, врожденная форма появляется еще во чреве матери. Поэтому у только что родившегося младенца уже имеются признаки кишечной непроходимости. При повышенной степени недуга у крохи присутствует рвота с отхождением желчи, вздутие живота. При пониженной – рвота, задержка кала.

- Приобретенным – имеются разные его формы:

- механическая;

- инвагинация;

- спаечная (СКН).

Приобретенная кишечная непроходимость у детей зачастую проявляется в инвагинационной, механической форме. Возникает с 4 месяцев до 1 года, симптоматика внезапная, проявляется болевым синдромом, рвотой. В каловых массах заметна кровь, слизь. Основной причиной приобретенного недуга считается застой стула, вызванный слабостью кишечника.

Когда врожденная непроходимость выявляется поздно, возможна перфорация кишки и перитонит.

По механизму образования

Патология бывает 2 видов:

- Механическое нарушение – имеет 2 формы непроходимости:

- обтурационную – сдавливается просвет кишечника без новообразования и кала; отмечается интенсивная схваткообразная боль;

- странгуляционную – характеризуется нарушением кровообращения, из-за чего возможен перитонит, некроз.

- Динамическое – провоцируется торможением брыжеечной регионарной гемодинамики, изменениями в ЦНС, регулирующие работу пищеварения. Расстройство кровообращения ведет к воспалениям. Динамическая непроходимость также имеет 2 формы:

- паралитическую – это частые и опасные осложнения после хирургического вмешательства;

- спастическую – для нее свойственна боль в брюшной полости, изредка – однократная рвота, температура тела в норме.

Возникшее из-за пареза увеличение брюшного давления нарушает кровообращение в стенках толстого кишечника. Повышается их проницаемость, тогда и может получиться повторное инфицирование ЖКТ.

По особенностям симптоматики

Различают следующую непроходимость:

- Полную – самая опасная форма для жизни маленького пациента. Здесь потребуется срочная госпитализация и операция. Часто недуг появляется после хирургического вмешательства на желудок при врожденных заболеваниях.

- Частичную – обусловливается тем, что просвет кишечника закупорен не весь, некоторое число кала причиняет сложность. Это происходит из-за медленного функционирования мышечной системы. Основными симптомами частичной непроходимости является водянистый стул, вздутие живота. Патологию довольно трудно обнаружить, поэтому терапия проводится в основном на поздней стадии.

- Острую – здесь отмечается расстройство пассажа содержимого кишечника, начиная с самого желудка и до анального отверстия. Образование острой кишечной непроходимости у детей становится следствием различных недугов (новообразований кишки, грыж в брюшине).

- Хроническую – классифицируется схваткообразными болевыми ощущениями, возникающими почти сразу же после приема пищи. Симптом проявляется внизу живота. Ребенка мучают запоры, часто повторяющаяся рвота.

Отсюда симптоматика непроходимости кишечника будет зависеть от формы патологии и ее локализации.

По видам сдавливания сосудов

Выделяют следующую:

- Странгуляционную – около продольной оси происходит скручивание кишки, возможны ее завороты. Причинами этого вида становится повышение брюшного давления, неправильное питание, голодание.

- Обтурационную – изменяется пассаж наличия кишечника по причине полной или частичной закупорки просвета, а вот стеснения брыжейки не наблюдается. Обтурация возникает вследствие воспалений, опухолей, чужеродных предметов, загибами кишки.

- Смешанную (спаечная кишечная непроходимость у детей) – появляется из-за расстройств, вызывающих в брюшине спаечный процесс. Этот вид наиболее распространенный.

Непроходимость кишечника после рождения у малышей, а также у детей немного постарше происходит в 3 фазы: начальная (от 3-12 часов), промежуточная (от 13-36 часов), терминальная (проявляется резкими симптомами, повреждением внутренних органов).

Причины

Причины кишечной непроходимости в основном такие:

- воспаления в организме;

- глистные инвазии, чужеродные тела;

- образование каловых камней;

- нарушения внутренних органов;

- грыжи, опухолевые образования;

- большое число спаек кишечника или заворот.

У взрослых спайки возникают вследствие проведенных операций. У малышей, переживших хирургическое вмешательство на животе, возможна спаечная непроходимость. Однако, не до конца установлено, что провоцирует при врожденных спайках отклонение фиброзной ткани.

Симптомы

Любая разновидность патологии у грудничков или детей постарше характеризуется своими симптомами кишечной непроходимости.

Но есть общие признаки, свойственные для каждого:

- чувство боли – имеет схваткообразную природу, зачастую совпадает с пульсацией нарушенной перистальтики. В момент приступа боль приводит к шоку, при перемене тела улучшения не наблюдается;

- запор, повышенное газообразование – в момент расстройства проходимости толстого кишечника кала, газов способно не быть несколько дней. При нарушениях тонкой кишки происходит самостоятельное испражнение либо при помощи клизм. Однако, если это не помогает, то признак указывает о терминальной патологии развития;

- рвота – симптом сильный и частый, облегчения не доставляет;

- снижение массы тела.

Вспомогательные симптомы непроходимости у детей следующие: вздутие живота, чувство жажды, повышенная кишечная перистальтика.

Непроходимость у детей до года происходит по причине инвагинации, то есть вывернутый кусочек кишечника поступает в нижний отдел, вызывая закупорку. Главными признаками является рвота, боли, в фекалиях заметна кровь, слизь, уплотнение в брюшине (ощущается при пальпации). Малыши очень беспокойные, постоянно плачут.

Диагностика

При образовании первых признаков следует немедленно идти к врачу-педиатру, так как при остром недуге позднее обнаружение опасно осложнениями или что еще хуже – смертью.

Проводится такая диагностика кишечной непроходимости:

- общий осмотр и опрос родителя ребенка;

- пальпационное ощупывание животика;

- рентгенологическое исследование с применением бариевого контраста – с помощью него можно определить область сужения, спаек, удлинения либо уменьшение сигмы;

- УЗИ – дополнительная манипуляция;

- лапароскопия – используется в сложных ситуациях (спайки, завороты).

Установив точный диагноз, вид патологии (врожденную и приобретенную форму), врач назначает подходящие терапевтические действия.

Лечение

Различная кишечная непроходимость у ребенка, вне зависимости от формы, нуждается в госпитализации:

- для налаживания водно-солевого баланса крохе ставят капельницу с раствором;

- для отхождения мочи и выполнения анализов в мочевой вставляют катетер;

- при сильном урчании в животе и вздутии ребенку вводят через носовой ход зонд, он помогает отходить жидкости и собравшимся газам.

Острые состояния и высокая кишечная непроходимость подразумевают лекарства для устранения боли, очищение пищеварительного тракта посредством клизмы, а также интенсивное лечение.

Консервативные методы

Консервативное лечение осуществляется, когда не имеется опасных осложнений. Все действия нацелены на устранение застоя, ликвидацию последствий интоксикации организма.

Используются следующие мероприятия:

- произведение клизмы с гипертоническими растворами или применением хлорида натрия;

- промывание желудка;

- в случае инвагинации впускают воздух в кишечник, что способствует расправлению складок;

- прием лекарственных препаратов (обезболивающих, спазмолитиков, противорвотных);

- при благоприятном завершении лечения в конце ребенку вкалывают Прозерин под кожу (для нормализации работы кишечника).

Если у малыша паралитическая форма недуга, понадобятся слабительные и лекарства для сокращения мускулатуры, это поможет с легкостью перемещаться калу к выходу.

При легком протекании непроходимости самостоятельно можно облегчить состояние малыша с помощью слабительных средств. Поэтому в детской аптечке должны иметься глицериновые свечи. Смягчает кал хорошо сливовый сок.

Оперативное вмешательство

Хирургическое лечение, операция производится в сложных ситуациях либо безрезультатности консервативных методов.

Операция направлена на ликвидацию причины закупорки, предотвращение рецидива. Действия следующие:

- удаление патологической области сужения (нередко возможен повтор);

- устранение полости опухолей, отмерших тканей вместе с небольшой здоровой частью ткани.

После операции маленькому пациенту вводят солевые растворы и выполняется противовоспалительное лечение.

Диета

В момент консервативной или оперативной терапии лечиться также придется с помощью определенной диеты. В первые дни нужен покой, а после операции в течение 12 часов необходим голод. Нужно точно соблюдать рекомендации специалиста, кушать только допустимые продукты.

Питание во время лечения консервативным способом требует щадящей диеты, налаживающей микрофлору и правильную работу кишечника. А вот после операции функцию кишечника восстанавливают медикаментами, постепенно вводя в рацион легкую пищу. Рекомендуется употреблять еду маленькими пропорциями, но не менее 5 раз в день.

Из меню ребенка нужно исключить сложно усваиваемые продукты (сырые овощи, фрукты, бобовые, молоко, газировку). Не давать крохе сладости, мучную продукцию, соленую, жареную пищу.

В рационе должны преобладать:

- ягодные, фруктовые кисели, желе;

- мясные нежирные бульоны;

- зеленый чай;

- кисломолочные изделия;

- различные каши;

- растительные масла;

- нежирное мясо кролика, телятины;

- шиповниковый отвар.

Желательно кушать отварную свеклу, морковь. В период непроходимости диетическое питание помогает разгрузить кишечник, нормализует самочувствие, предупреждает появление обострений.

Прогноз

Непроходимость кишечника у ребенка считается опасной патологией, способной привести к летальному исходу. Факторов для ее образования очень много, как полученных, так и врожденных. Поэтому во время беременности будущей маме нужно вести здоровый образ жизни, правильно питаться, заниматься спортом.

Своевременное обнаружение и благоприятный прогноз будет лишь при начальном развитии недуга. Поэтому важно при различных расстройствах пищеварения, при сильных болях не медлить, а сразу же идти к доктору.

Информация на нашем сайте предоставлена квалифицированными врачами и носит исключительно ознакомительный характер. Не занимайтесь самолечением! Обязательно обратитесь к специалисту!

Автор: Румянцев В. Г. Стаж 34 года.

Гастроэнтеролог, профессор, доктор медицинских наук. Назначает диагностику и проводит лечение. Эксперт группы по изучению воспалительных заболеваний. Автор более 300 научных работ.

Задайте вопрос врачу

Источник