Регуляция секреции кишечных желез

Регуляция кишечной секреции

Регуляция деятельности желез тонкой кишки осуществляется местными нервно-рефлекторными механизмами, а также гуморальными влияниями и ингредиентами химуса. Механическое раздражение слизистой оболочки тонкой кишки вызывает выделение жидкого секрета с малым содержанием ферментов. Местное раздражение слизистой кишки продуктами переваривания белков, жиров, соляной кислотой, панкреатическим соком вызывает отделение кишечного сока, богатого ферментами. Усиливают кишечное сокоотделение ГИП, ВИП, мотилин. Гормоны энтерокринин и дуокринин, выделяемые слизистой оболочкой тонкой кишки, стимулируют соответственно секрецию либеркюновых и бруннеровых желез. Тормозное действие оказывает соматостатин.

Следующая глава >

Похожие главы из других книг:

27. Диагностика кишечной непроходимости

При осмотре живота необходимо обратить внимание на его конфигурацию, общий или местный метеоризм и асимметрию передней брюшной стенки.В начальном периоде кишечной непроходимости в первую очередь растягивается петля кишки,

40. Лечение врожденной кишечной непроходимости

Предоперационную подготовку проводят строго индивидуально. У новорожденных с высокой кишечной непроходимостью длительность и качество предоперационной подготовки зависят от тяжести состояния, времени поступления в

46. Клиника острой кишечной инвагинации

Клиническая картина острой инвагинации зависит от уровня внедрения кишки, возраста ребенка и сроков, прошедших с начала заболевания.Клиническая картина слепо-ободочной и подвздошно-ободочной инвагинации. Заболевание начинается

47. Диагностика острой кишечной инвагинации

Бесконтрастная обзорная рентгенография брюшной полости не оказывает значительной помощи в установлении диагноза инвагинации и позволяет выявить только некоторые косвенные признаки непроходимости (отсутствие газа в толстой

48. Лечение острой кишечной инвагинации

Основной принцип лечения инвагинации кишок – возможно ранняя дезинвагинация. Хирургическая тактика и методы лечебных мероприятий зависят от локализации и формы внедрения, сроков поступления и возраста ребенка. Существует два

51. Лечение ранней спаечной кишечной непроходимости

Лечение ранней спаечной непроходимости требует индивидуального подхода в зависимости от общего состояния ребенка, развития основного заболевания, сочетанных осложнений и сроков, прошедших от момента первой

55. Клиника и диагностика паралитической кишечной непроходимости

I стадия возникает непосредственно вслед за оперативным вмешательством. В этой стадии пареза отсутствуют органические изменения в интрамуральных сплетениях; микроциркуляторные изменения в кишечной

56. Лечение паралитической кишечной непроходимости

Лечение паралитической непроходимости кишечника слагается из коррекции системных нарушений гомеостаза и борьбы с локальными проявлениями пареза.Мероприятия по лечению локальных проявлений пареза условно можно

Модификация рациона при кишечной диспепсии

Если у больного выявляется та или иная диспепсия , то в зависимости от ее вида в рацион питания больного вводят необходимые коррективы.Бродильная диспепсияБродильная диспепсия (dyspepsia fermentativa) обычно обусловлена преобладанием в

Регуляция функций желез внутренней секреции

Регуляция деятельности желез внутренней секреции осуществляется нервными и гуморальными факторами. Нейроэндокринные зоны гипоталамуса, эпифиз, мозговое вещество надпочечников и другие участки хромаффинной ткани

Регуляция желудочной секреции

Железы желудка вне процесса пищеварения выделяют только слизь и пилорический сок. Отделение желудочного сока начинается при виде, запахе пищи, поступлении ее в ротовую полость. Процесс желудочного сокоотделения можно разделить на

Регуляция секреции поджелудочной железы

Регуляция поджелудочной экзокринной секреции осуществляется нервными и гуморальными механизмами. Блуждающий нерв усиливает секрецию поджелудочной железы. Симпатические нервы уменьшают количество секрета, но усиливают синтез

Открытие кишечной микрофлоры

Бактериальная природа инфекционных болезней была открыта Луи Пастером лишь в конце XIX в. Незадолго до этого Пастер открыл и бактериальную природу гниения белковых продуктов и возможность стерилизации продуктов питания нагреванием.

Восстановление кишечной микрофлоры

Кишечную микрофлору можно восстановить при помощи чесночной простокваши. Это молочнокислый продукт, приготовленный с использованием чеснока. Такая простокваша прекрасно восстанавливает микрофлору кишечника, устраняя последствия

Источник

Местные механизмы регуляции. Механическое раздражение слизистой оболочки тонкой кишки увеличивает выделение жидкой части сока. Химическими стимуляторами секреции тонкой кишки являются продукты переваривания белка, жира, панкреатический сок, соляная и другие кислоты. Продукты переваривания питательных веществ при местном их воздействии вызывают отделение кишечного сока, богатого ферментами.

Гуморальная регуляция. Кишечную секрецию стимулируют гастроингибирующий пептид, вазоинтестинальный пептид, тормозит ее соматостатин.

Моторика тонкой кишки.

1.маятникообразные сокращения (последовательное сокращение кольцевых и продольных мышц) способствуют перемешиванию химуса с пищеварительными соками.

2. ритмическая сегментация (кольцевые м-цы) растирание и перемешивание химуса.

3. перистальтические сокращения (одновременно продольные и кольцевые м-цы) продвижение химуса.

4. тонические суживают просвет на небольших участках.

Регуляция моторики.

Интрамуральная нервная система. На нее оказывают влияние симпатическая (тормозит сокращение) и парасимпатическая (усиливает) н.с. при сокращении предшествующего отдела последующий расслабляется благодаря реципрокной активности нейронов интрамуральной н.с.

Гуморальная регуляция. Усиливают моторику: вазопрессин, серотонин, гистамин, гастрин, холецистокинин, кислоты..

Всасывание в тонкой кишке.

Всасывание — это процесс перехода веществ с поверхности клеточных мембран и из полостей органов в кровь и лимфу. Уже примерно через 7 часов после начала процесса пищеварения продукты гидролиза питательных веществ почти полностью исчезают из полости тонкого кишечника, что связано с особенностями строения слизистой кишечника и огромными размерами всасывательной поверхности.

Процесс всасывания может осуществляться пассивно — за счет осмоса и диффузии и активно — за счет специальной насосной функции ворсинчатого аппарата.

Пристеночное пищеварение и его значение.

Вещества из полости тонкой кишки поступают в слой кишечной слизи, обладающей более высокой ферментативной активностью, чем жидкое содержимое полости тонкой кишки.

В слизистых наложениях адсорбированы ферменты из полости тонкой кишки (панкреатические и кишечные), из разрушенных энтероцитов и транспортированные в кишку из кровотока. Проходящие через слизистые наложения питательные вещества частично гидролизуются этими ферментами и поступают в слой гликокаликса, где продолжается гидролиз питательных веществ по мере их транспорта в глубь пристеночного слоя. Продукты гидролиза поступают на апикальные мембраны энтероцитов, в которые встроены кишечные ферменты, осуществляющие собственно мембранное пищеварение, в основном гидролиз димеров до стадии мономеров. Следовательно, пристеночное пищеварение последовательно идет в трех зонах: слизистых наложениях, гликокаликсе и на апикальных мембранах энтероцитов с огромным числом микроворсинок на них. Образовавшиеся в результате пищеварения мономеры всасываются в кровь и лимфу.

#59 Проанализируйте процессы пищеварения в толстом кишечнике. Охарактеризуйте значение микрофлоры толстого кишечника. Акт дефекации.

Пищеварение в толстой кишке.

1. сгущение содержимого вследствие всасывания воды

2. брожение за счет микрофлоры

Сок толстой кишки в небольшом количестве выделяется вне раздражения кишки. Ее местное механическое раздражение увеличивает секрецию в 8-10 раз. Сок богат слизистыми в-вами, беден ферментами (катепсин, пептидазы, липаза, амилаза, нуклеазы).

Значение микрофлоры толстой кишки для пищеварения и функций организма.

Представлена бифидо-, лактобактериями и др.

1. конечное разложение непериваренных остатков пищи

2. инактивация и расщепление ферментов

3. подавляет патогенные микроорганизмы, предотвращает инфицирование

4. синтез вит. К и гр. В

5. обмен белков, фосфолипидов, желчных и жирных к-т, билирубина, холестерина.

Моторика толстой кишки.

Моторика толстой кишки обеспечивает резервуарную функцию — накопление содержимого, всасывание из него ряда веществ, в основном воды, продвижение его, формирование каловых масс и их удаление (дефекация).

Заполнение и опорожнение.У здорового человека контрастная масса через 3—3,5 ч после ее приема начинает поступать в толстую кишку. Она заполняется в течение 24 ч и полностью опорожняется за 48—72 ч.

Типы моторики.Содержимое слепой кишки совершает небольшие и длительные перемещения то в одну, то в другую сторону за счет медленных сокращений кишки. Сокращения толстой кишки бывают нескольких типов: малые и большие маятникообразные, перистальтические и антиперистальтические, пропульсивные. Первые четыре типа сокращений перемешивают содержимое кишки и повышают давление в ее полости, что способствует сгущению содержимого путем всасывания воды. Сильные пропульсивные сокращения возникают 3—4 раза в сутки и продвигают кишечное содержимое в направлении толстой кишки.

Акт дефекации.

Каловые массы удаляются с помощью акта дефекации, представляющего сложнорефлекторный процесс опорожнения дистального отдела толстой кишки через задний проход. При наполнении ампулы прямой кишки калом и повышении в ней давления до 40 – 50 см вод.ст. происходит раздражение механо- и барорецепторов. Возникшие при этом импульсы по афферентным волокнам тазового (парасимпатического) и срамного (соматического) нервов направляются в центр дефекации, который расположен в поясничной и крестцовой частях спинного мозга (непроизвольный центр дефекации). Из спинного мозга по эфферентным волокнам тазового нерва импульсы идут к внутреннему сфинктеру, вызывая его расслабление, и одновременно усиливают моторику прямой кишки.

#60 Охарактеризуйте процессы всасывания питательных в-в и воды в разных отделах пищеварительного тракта.

Источник

Регуляция функции желез пищеварительного тракта. Нервная регуляция секреции желез

Парасимпатическая стимуляция. Раздражение окончаний парасимпатических нервов пищеварительного тракта, как правило, увеличивает уровень секреции пищеварительных желез. В первую очередь это касается желез верхней части тракта (иннервируемых языкоглоточным и блуждающим нервами), таких как слюнные железы, железы пищевода, железы желудка, а также поджелудочная железа и бруннеровы железы двенадцатиперстной кишки. Это также справедливо для некоторых желез дистального отдела толстой кишки, иннервируемых тазовыми парасимпатическими нервами. Секрецию в остальных отделах тонкой кишки и в первых двух третях толстой кишки осуществляют главным образом местные нервные и гормональные стимулы в каждом отделе пищеварительной трубки.

Симпатическая стимуляция. Раздражение симпатических нервов, идущих к желудочно-кишечному тракту, приводит к умеренному локальному увеличению секреции некоторых желез. Но симпатическая стимуляция также вызывает сужение сосудов, которые кровоснабжают железы. В результате симпатическая стимуляция может производить двойной эффект: (1) отдельная симпатическая стимуляция обычно незначительно увеличивает секрецию; (2) если парасимпатическая или гормональная стимуляция уже вызвала обильную секрецию, то наслаивающаяся симпатическая стимуляция обычно уменьшает секрецию, иногда значительно, главным образом из-за уменьшения кровоснабжения вследствие сужения сосудов.

Гормональная регуляция секреции желез. В желудке и кишечнике несколько различных гастроинтестинальных гормонов помогают регулировать объем и характер секреции. Эти гормоны высвобождаются из слизистой желудочно-кишечного тракта в ответ на присутствие пищи в полости пищеварительного тракта. Затем гормоны всасываются в кровь и достигают желез, где вызывают секрецию. Этот тип стимуляции особенно важен для увеличения выброса желудочного и панкреатического соков, когда пища поступает в желудок и двенадцатиперстную кишку. По своему химическому составу гастроинтестинальные гормоны представляют собой полипептиды либо их производные.

Основные механизмы, благодаря которым железистые клетки функционируют, неизвестны, но экспериментальные данные указывают на следующие принципы секреции.

1. Питательные вещества, необходимые для появления секреции, должны вначале диффундировать или активно транспортироваться кровью в капилляры основания железистой клетки.

2. Большое количество митохондрий, находящихся внутри железистой клетки возле ее основания, используют энергию окисления для получения АТФ.

3. Затем энергия АТФ наряду с необходимыми компонентами питательных веществ используется для синтеза органических секреторных веществ. Этот синтез осуществляется практически полностью в эндоплазматическом ре-тикулуме и комплексе Голъджи железистой клетки. Рибосомы, прикрепленные к ретику-луму, ответственны за построение секретиру-емых белков.

4. Секреторные материалы транспортируются через канальцы эндоплазматического рети-кулума, проходя приблизительно за 20 мин весь путь к пузырькам комплекса Гольджи.

5. В комплексе Гольджи материалы модифицируются, суммируются, концентрируются и высвобождаются в цитоплазму в форме секреторных пузырьков, которые запасаются на апикальном конце секреторной клетки.

6. Эти пузырьки сохраняются до тех пор, пока нервные или гуморальные сигналы не приведут к выталкиванию содержимого пузырьков через поверхность клетки. Вероятно, это происходит следующим образом: управляющий сигнал вначале увеличивает проницаемость клеточной мембраны для ионов кальция, и кальций поступает в клетку. Кальций, в свою очередь, обусловливает встраивание большого количества пузырьков в апикальную поверхность клеточной мембраны. Затем апикальная клеточная мембрана лопается, высвобождая содержимое пузырьков наружу. Этот процесс называют экзоцитозом.

– Также рекомендуем “Секреция воды и электролитов в ЖКТ. Физиология слизи желудочно-кишечного тракта”

Оглавление темы “Желудочная и поджелудочная секреция”:

1. Регуляция функции желез пищеварительного тракта. Нервная регуляция секреции желез

2. Секреция воды и электролитов в ЖКТ. Физиология слизи желудочно-кишечного тракта

3. Физиология слюны. Секреция слюны

4. Гигиенические свойства слюны. Нервная регуляция слюноотделения

5. Секреция в пищеводе. Физиология желудочной секреции

6. Физиология секреции пепсиногена. Секреция желудочной слизи и гастрина

7. Стимуляция секреции кислоты в желудке. Стимуляция секреции гастрина

8. Физиология и фазы желудочной секреции. Торможение и регуляция желудочной секреции

9. Строение гастрина. Физиология секреции поджелудочной железы

10. Предотвращение самопереваривания поджелудочной железы. Секреция ионов бикарбоната

Источник

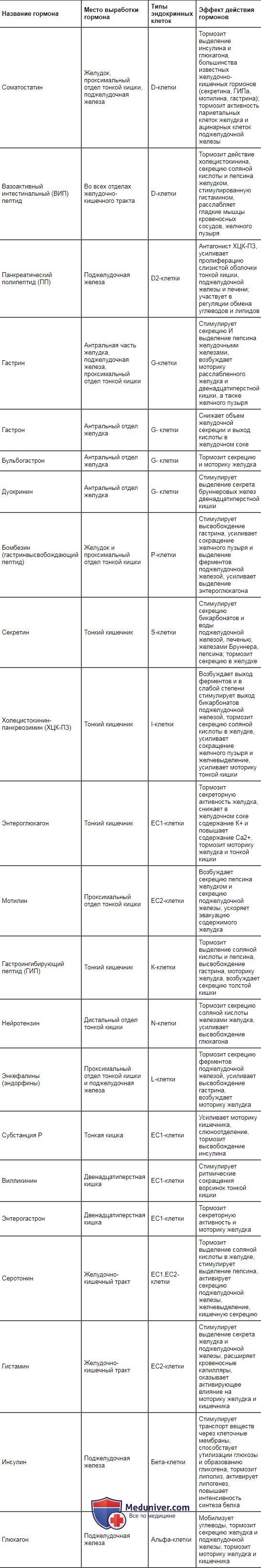

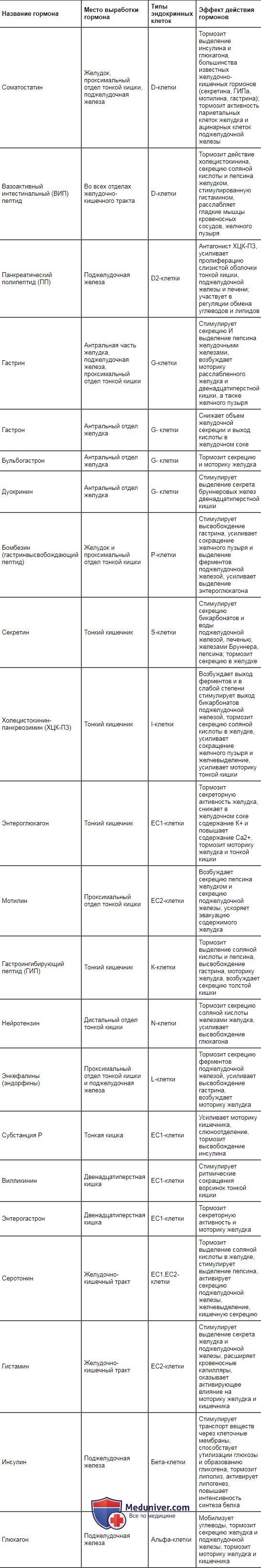

Оглавление темы “Функция всасывания кишечника. Пищеварение в ротовой полости и функция глотания.”: Гуморальная регуляция секреции пищеварительных соков и моторики желудка и кишечника. Гормональная регуляция пищеварительного тракта.Центральные, периферические и местные рефлексы осуществляются в тесном взаимодействии с гуморальным механизмом регуляции миоцитов, гландулоцитов и нервных клеток. В слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта и в поджелудочной железе имеются эндокринные клетки, которые вырабатывают гастроинте-стинальные гормоны (регуляторные пептиды, энтерины). Эти гормоны через кровоток и местно (паракринно, диффундируя через межклеточную жидкость) оказывают влияние на миоциты, гландулоциты, интрамураль-ные нейроны и эндокринные клетки. Их выработка запускается рефлекторно (через блуждающий нерв) во время приема пищи и длительное время поддерживается за счет раздражающего влияния продуктов гидролиза пищевых веществ и экстрактивных веществ. Таблица 11.1. Гормоны желудочно-кишечного тракта, место их образования и вызываемые ими эффекты

Место выработки основных гастроинтестинальных гормонов, вызываемые ими эффекты и продуцирующие их клетки представлены в табл. 11.1. В настоящее время обнаружено около 30 регуляторных пептидов. Как следует из представленной таблицы, они оказывают стимулирующее, тормозное и модулирующее влияние на секрецию пищеварительных соков, моторику гладкой мускулатуры желудочно-кишечного тракта, всасывание, выделение энтеринов эндокринными элементами слизистой оболочки желудка, кишечника и поджелудочной железы. Выделение гастроинтестинальных гормонов имеет каскадный характер. Например, под влиянием гастрина обкладочные клетки желез желудка увеличивают выработку соляной кислоты, которая в слизистой оболочке тонкой кишки стимулирует выделение S- и J-клетками секретина и холеци-стокинна — панкреозимина. Секретин усиливает секрецию воды и бикарбонатов поджелудочной железой и печенью, а холецистокинин — панкреозимин — возбуждает выделение ферментов поджелудочной железой и тормозит секрецию соляной кислоты обкладочными клетками, усиливает моторику тонкой кишки и желчного пузыря. Регуляторные пептиды, поступая в кровоток, быстро разрушаются в печени и почках и тем самым создают условия для осуществления эффектов других гастроинтестинальных гормонов. Выработка некоторых энтеринов носит циклический характер и может осуществляться и при отсутствии пищевого раздражителя. Например, мо-тилин, вырабатываемый ЕС2-клетками проксимального отдела тонкой кишки, вызывает сокращения мышц желудка и кишечника, совпадающие с периодами «голодной» активности пищеварительного тракта. – Также рекомендуем “Схема механизмов регуляции функций желудочно-кишечного тракта (жкт). Обобщенная схема механизмов регуляции функций пищеварительного тракта.” |

Источник