Строение фага кишечной палочки

ФОРМЫ ЖИЗНИ

Неклеточные Клеточные

вирусы

Эукариоты Прокариоты

Одноклеточные, многоклеточные колониальные бактерии, сине-зеленые водоросли

Неклеточные – вирусы.

Вирусы были открыты русским ботаником Ивановским (1892г.) при изучении мозаичной болезни табака.

Эволюция вирусов до конца еще не известна, но в настоящее время вирусы представляют регрессивную группу на земле, т.е. их эволюция была связана не с морфофизиологическим прогрессом, а с морфофизиологическим регрессом, т.е. упрощением строения. Это обеспечило вирусам биологический прогресс.

По форме различают: палочковидные, нитевидные, сферические.

Вирусы подразделяются на: 1) простые 2) сложные

1) Простые – представляют собой нуклеопротеидные комплексы, состоящие из нуклеиновой кислоты и белковой оболочки

2) Сложные – помимо нуклеиновых кислот и белка могут содержать липопротеидную мембрану, углеводы.

Нуклеиновые кислоты определяют наследственные и инфекционные свойства вирусов. ДНК вируса не связана с белками.

Размеры. Вирусы имеют незначительные размеры (20 до 350 нм) видимые только в электронный микроскоп. Вирусы из-за своих маленьких размеров могут проходить через мембраны или любые фильтры, поэтому их называют фильтрующими организмами.

По содержанию нуклеиновые кислоты вирусы делятся на ДНК и РНК-содержащие.

1. ДНК содержащие могут иметь одну или двух цепочную ДНК, линейную, или кольцевидную. К ним относятся: бактериофаг (кишечные палочки), вирус оспы, аденовирусы человека

2.РНК- содержащие вирусы всегда имеют линейное строение, к ним относятся: вирус табачной мозаики, кори, краснухи, энцефалита, бешенства, гриппа, СПИДа, онковирусы.

Вирусы могут находиться в 2-х формах

1) покоящийся (внеклеточной), в виде вирусных частиц или вирионов, или кристаллов

2) активной, реплицирующийся (размножающейся) внутриклеточной.

В зависимости от того, какие клетки поражают вирусы, их подразделяют на 3 группы:

1. Вирусы, поражающие бактерии (бактериофаги – стафилокковый, стрептококковый), их используют для лечения бактериальных заболеваний _ холера, дизентерия, брюшной тиф.

2. Вирусы, поражающие растительные клетки – наиболее просто устроены, например вирус табачной мозаики, который вызывает мозаичную болезнь табака, при этом заболевании вирус разрушает хлоропласты и на листьях появляются белые пятна. Вирус имеет цилиндрическую форму, состоит из РНК и белка.

3. Вирусы, поражающие животные клетки и человека, имеют наиболее сложное строение, например вирус оспы содержит нуклеиновую кислоту – ДНК, белок, а также липиды, углеводы, медь, имеет большие размеры, можно рассматривать в световой микроскоп.

СТРОЕНИЕ ВИРУСА НА ПРИМЕРЕ БАКТЕРИОФАГА КИШЕЧНОЙ ПАЛОЧКИ

Этот вирус имеет головку, хвостик и хвостовые отростки, снаружи вирус одет белковой оболочкой образующий капсид, внутри головки имеется нуклеиновая кислота ДНК, в хвостике проходит канал, через который поступает нуклеиновая кислота вируса в клетку хозяина. С помощью хвостовых отростков вирус прикрепляется к клеткам хозяина.

Вирусы размножаются только в живых клетках. Вирус прикрепляется с помощью хвостовых отростков к бактериальной клетке и по типу реактивного движения или впрыскивания нуклеиновая кислота вируса попадает в бактериальные клетки. Она встраивается в наследственную информацию (нуклеоид) бактериальной клетки. На вирусной ДНК или РНК синтезируется иРНК, на которой рибосомами инфицированной клетки синтезируется белок, необходимый для построения новых капсул. Через 15-20 мин. синтезируются от 100-300 новых вирусов, одетых уже белковой оболочкой. Новые вирусы разрушают клетку хозяина и выходят в окружающую среду, проникая в новые клетки, или превращаются в вироспоры.

Вирусы являютсявнутриклеточными паразитами. Вне клеток свойств и признаков живой материи не обнаруживают. В отличие от других живых организмоввирусы не растут.

Действие большинства вирусов видоспецифичнот. е каждый вирус поражает определенные клетки.

Вирусы являются возбудителями болезни растений, животных, человека:

табачная мозаика, закручивание листьев, бешенство, ящур, грипп, СПИД, корь, свинка, оспа, краснуха, полиомиелит, герпес, желтуха, геморрагическая лихорадка, энцефалиты, онковирусы.

В организме позвоночных против вирусов вырабатывается лейкоцитами крови – интерферон биологически активное защитное вещество, которое разрушает чужеродные нуклеиновые кислоты, а значит и вирусы, обеспечивающие защитные свойства организма.

ЗАРАЖЕНИЕ ВИРУСАМИ

1. От больного человека или от здорового носителя в контакте с ним.

2. Через пищу и воду загрязненными веществами.

3. Трансмиссивно («транс» – передача) при укусе клещами, комарами, москитами вшами.

Губительны для вирусов:

1. Повышение температуры.

2. Кислые и щелочные растворы,

3. Дезинфицирующие вещества (формалин, марганец, хлорамин).

Медицинское значение.

1. Вирус является возбудителем болезней человека и болезнями общими для животных и человека.

2. Некоторые вирусы можно использовать для профилактики бактериальных заболеваний, например: стафилакоковые, стрептококковые бактериофаги.

Пути передачи ВИЧ-инфекции:

1) половой (непостоянный половой партнёр, гомосексуальные отношения, искусственное оплодотворение);

2) через нестерильные медицинские инструменты;

3) от матери к ребёнку (внутриутробно, при родах, при кормлении материнским молоком);

4) через кровь (при переливании крови, пересадке органов и тканей).

Читайте также:

Рекомендуемые страницы:

©2015-2020 poisk-ru.ru

Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.

Дата создания страницы: 2017-06-12

Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных

Источник

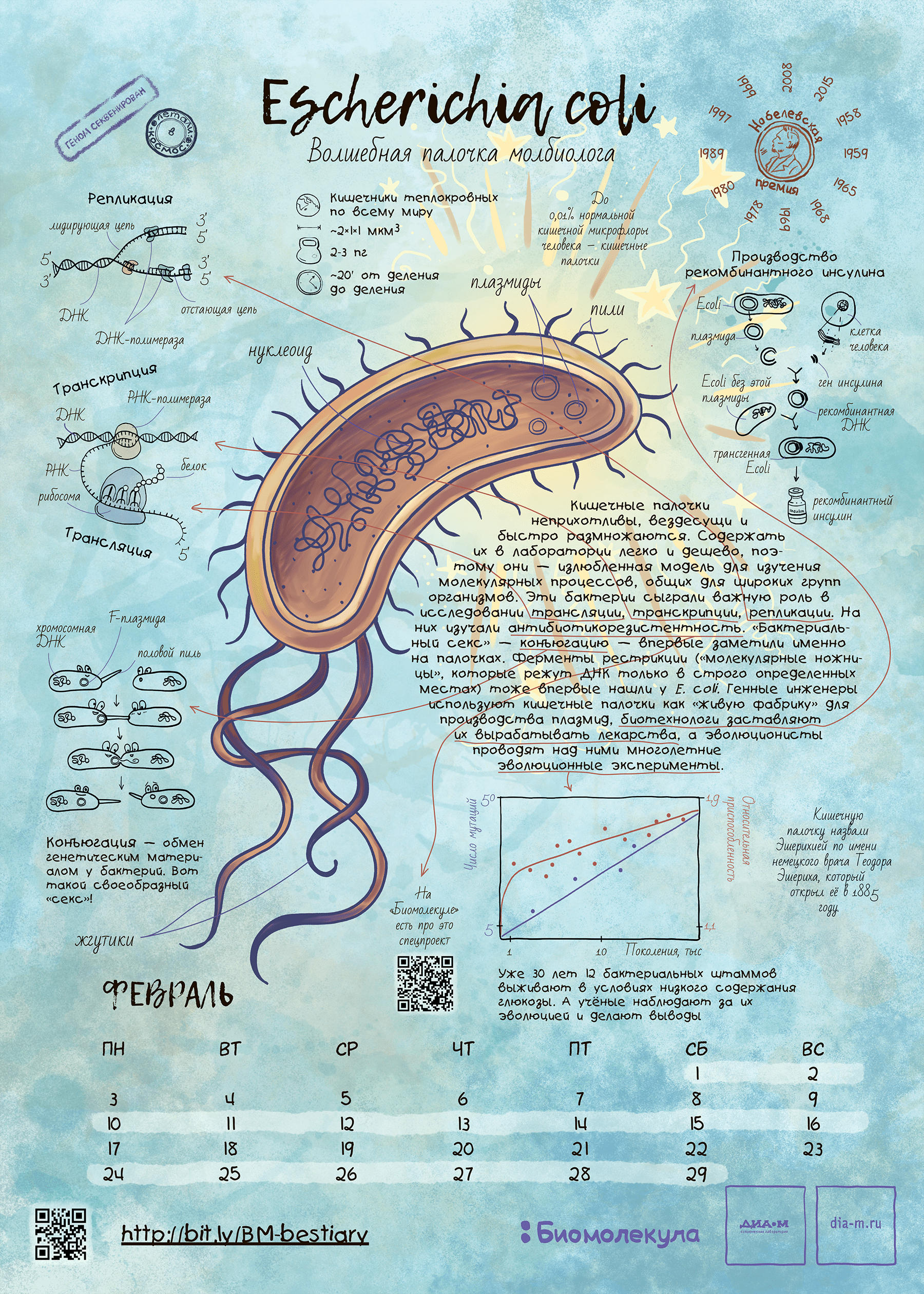

Скромная бактерия за полстолетия с момента ее открытия в конце XIX в. стала настоящей волшебной палочкой для молекулярной биологии. Сейчас результаты опытов с ее использованием занимают главы и тома профессиональных и популярных изданий. Конечно, в нашем путеводителе по модельным организмам E. coli должна была занять свое почетное место.

Двенадцать модельных организмов

Привет! Меня зовут Сергей Мошковский. Дорогая редакция «Биомолекулы», выпустив настенный календарь о модельных организмах на 2020 год, заказала было мне лонгрид, который должен был, как суровый конвой, сопровождать календарь на сайте. Минутная слабость — сколько их было в жизни! — и я уже соглашаюсь. Но как писать? Ведь о каждой модельной скотинке, нарисованной на календаре, — как и о нескольких десятках не поместившихся туда, — написаны тома научной и даже популярной литературы. Придется писать не по-журналистски, из головы — как бы не вышло чего-то вроде поэмы «Москва — Петушки», где вместо станций — модельные организмы. Я и еще несколько авторов представляем вам на суд собранье пестрых глав — они будут выходить в течение всего 2020 года. Читатель, прости! Ты знаешь, кого за это винить!

Escherichia и Eschrichtius — Болезнь путешественников — Главная модельная бактерия — Учебник молекулярной генетики — Невезение с CRISPR/Cas

Кишечная палочка — один из первых мемов, с которым сталкиваются дети при знакомстве с биологией (рис. 1а). Запоминающееся, простое и забавное название. Помню, как узнал в детстве, что эта палочка может быть опасной — кто-то мучился животом, а родители сказали, что, наверное, кишечная палочка! Позже, уже в старшей школе, я узнал латинское название этой бактерии, и оно меня удивило, оказавшись каким-то не очень латинским. Оказывается, австрийский педиатр Теодор Эшерих (рис. 1б), который впервые выделил эту палочку из содержимого кишечника в 1885 году, вначале назвал ее благозвучно — Bacterium coli, что означает просто «кишечная бактерия». После ожидаемого пересмотра классификации бактерий род переименовали в честь первооткрывателя. По анекдотическому совпадению очень созвучно — Eschrichtius — называется одно из самых крупных существ на земле — серый кит (рис. 1в). Правда, этого гиганта так назвали в честь другого ученого — датского зоолога Даниэля Эшрихта, работавшего на полвека раньше (рис. 1г). В этом плане другой важной палочке — сенной — повезло больше, поскольку она до сих пор называется Bacillus subtilis, что в переводе — тонкая палочка.

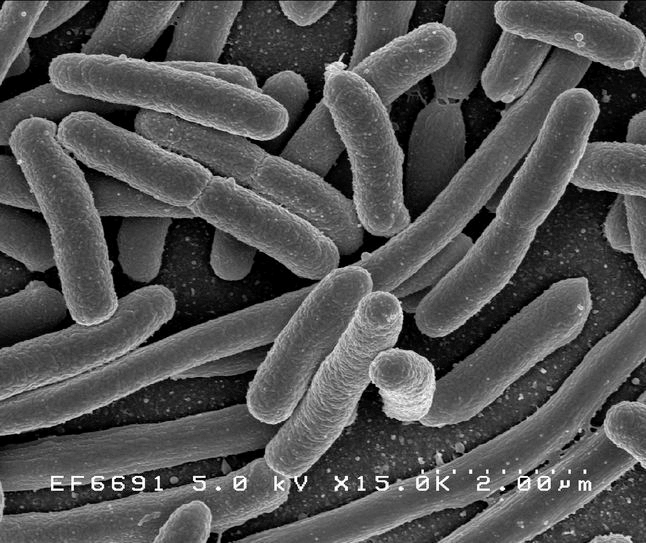

Рисунок 1а. Escherichia длиной 2 мкм

Рисунок 1б. Теодор Эшерих (1857–1911)

Рисунок 1в. Eschrichtius длиной 14 метров

Рисунок 1г. Даниэль Фредрик Эшрихт (1798–1863)

Кишечная палочка живет… правильно, в кишечнике человека, составляя по численности не более 0,1% нормальной микрофлоры. Как и многие микроорганизмы, эта грамотрицательная палочка очень изменчива и из дружественного — комменсального — компонента микрофлоры кишечника зачастую превращается во вредный — патогенный. Практически каждый сталкивался с «колийной» инфекцией. Например, именно эшерихия вызывает большинство случаев диареи путешественников. В приморских районах местные жители иммунны к штаммам кишечной палочки, населяющим источники воды, поэтому от них страдают туристы. Одним из параметров качества питьевой воды считается косвенный показатель содержания в ней клеток кишечной палочки — так называемый коли-титр. Как и многие патогенные бактерии, кишечная палочка охотно приобретает свойства множественной устойчивости к антибиотикам . Так, в мире растет число случаев возвратного цистита [1] — воспаления мочевого пузыря — и других инфекций, вызванных мультирезистентными штаммами E. coli.

Зачем же такую опасную бактерию сделали модельной? Дело в том, что в условиях культивирования кишечная палочка часто теряет патогенность, становится неспособной жить в естественных для себя условиях (то есть одомашнивается). И этим свойством в 1940-е годы воспользовались микробиологи, проведя с лабораторными штаммами E. coli (например, со знаменитым штаммом К12) много прорывных для науки экспериментов.

Так, манипулируя мутированными штаммами кишечной палочки, которые уже научились получать при помощи облучения, Джошуа Ледерберг и Эдуард Лаури Тейтем в 1947 году обнаружили способность разных штаммов обмениваться генетическим материалом и спасать друг друга от образовавшихся дефектов, проявлявшихся в неспособности расти на минимальной питательной среде. Так был открыт процесс конъюгации бактерий, который затем послужил важным инструментом для картирования бактериального генома . Ведь тогда это можно было делать только косвенными, микробиологическими методами — сама природа генетического кода была неизвестна.

С начала 1950-х годов исследования по молекулярной генетике с использованием кишечной палочки и ее вирусов в качестве основного инструмента росли как снежный ком. Не будет преувеличением сказать, что к 70-м годам E. coli написала учебник молекулярной генетики! Вспомним открытие генетического кода, в котором участвовало несколько коллективов физиков и молекулярных биологов, в том числе Френсис Крик, Георгий Гамов и другие выдающиеся люди того времени [6]. Основные эксперименты по расшифровке кода велись на бесклеточных лизатах кишечной палочки.

Одновременно (или вскоре после этого) с помощью штаммов эшерихии были заложены основы современной молекулярной биологии. Французы Франсуа Жакоб и Жак Моно на примере лактозного оперона — серии генов E. coli, кодирующих каскад расщепления сахара лактозы, — раскрыли механизмы регуляции генной экспрессии — «самовыражения» генетического материала в виде работы белков, в данном случае — ферментов. На материале кишечной палочки описаны все процессы передачи информации в клетке: так называемые матричные процессы — репликация ДНК, транскрипция и трансляция. Я помню, как в университете на микробиологии нам раздали учебники Стента и Кэлиндара по молекулярной генетике, издания, кажется, 1981 года. Вначале было непонятно, почему это нужно для микробиологии, а потом оказалось, что материал учебника — кстати, очень непростой для восприятия второкурсника — на две трети описывает эксперименты, проведенные на кишечной палочке и ее вирусах.

Позднее обнаружилось, что E. coli хорошо подходит для зародившейся в 1960–1970-е годы биотехнологии [7]. Бактерия хорошо переносит введение в свою клетку гетерологичных (то есть чужеродных) генов и во многих случаях способна синтезировать их продукты без вреда для себя. Белки, полученные таким способом, стали называть рекомбинантными, и теперь они широко используются в медицине и других практических задачах.

Кишечная палочка — возможно, самый исследованный организм с точки зрения молекулярной биологии. Тем не менее у элементов ее генома до сих пор обнаруживают новые свойства. Это одновременно плохо (как же мало мы знаем!) и хорошо (будет чем заняться!). Совсем недавно на защите диссертации я услышал о том, как у одной из генных кассет эшерихии, участвующей в каскаде переработки сульфолипидов, также обнаружена и лактазная активность [8]. До этого такая активность была известна только у знаменитого лактозного оперона Жакоба и Моно, описанного в 1961 году!

Кажется, что E. coli — модельный организм без недостатков. Тем не менее биотехнологам не повезло, что у этой бактерии от природы нет системы бактериального иммунитета CRISPR/Cas [9], о которой я уже упоминал в эссе о бактериофаге лямбда [3]. Именно поэтому эту систему, ныне незаменимую в генной инженерии, открыли относительно поздно.

Кишечная палочка-выручалочка — это здорово (рис. 2). Но теперь пора переместиться в мир ядерных организмов. Удобным инструментом для молекулярной биологии и генетики эукариот оказались одноклеточные грибы — дрожжи — и гаплоидный плесневый гриб — нейроспора. Как они дошли до такой одноклеточной и гаплоидной жизни и что было открыто с их помощью — читайте в следующем материале нашего путеводителя по модельным организмам через месяц.

Рисунок 2. Кишечная палочка Escherichia coli как герой календаря «Биомолекулы». Этот календарь мы сделали в 2019 году и даже провели на него весьма успешный краудфандинг. На тех, кто успел приобрести календарь, палочка уже взирает со стенки, ну а с прочими мы делимся хайрезом этого листа — скачивайте, печатайте и вешайте на стенку! Ну а кто все же хочет приобрести бумажный экземпляр — приглашаем в интернет-магазин «Планеты.ру»!

Благодарность

Автор благодарит своего друга — биоинформатика Анну Казнадзей (ИППИ РАН) за ее увлекательный рассказ о новом «лактозном опероне» кишечной палочки, в открытии которого она участвовала.

- Florian Hitzenbichler, Michaela Simon, Thomas Holzmann, Michael Iberer, Markus Zimmermann, et. al.. (2018). Antibiotic resistance in E. coli isolates from patients with urinary tract infections presenting to the emergency department. Infection. 46, 325-331;

- Антибиотики и антибиотикорезистентность: от древности до наших дней;

- Модельные организмы: фаг лямбда;

- 12 методов в картинках: генная инженерия. Часть I, историческая;

- Молекулярная биология;

- У истоков генетического кода: родственные души;

- Биотехнология. Генная инженерия;

- Anna Kaznadzey, Pavel Shelyakin, Evgeniya Belousova, Aleksandra Eremina, Uliana Shvyreva, et. al.. (2018). The genes of the sulphoquinovose catabolism in Escherichia coli are also associated with a previously unknown pathway of lactose degradation. Sci Rep. 8;

- CRISPR-системы: иммунизация прокариот.

Источник

БАКТЕРИОФАГИ – вирусы бактерий, которые обладают способностью лизировать бактериальную клетку или изменять ее свойства. Фаги размножаются в клетках чувствительных к ним бактерий.

Строение фага кишечной палочки (Т2)

Средние размеры фагов – 25-110 нм.

По характеру взаимодействия с чувствительной клеткой фаги различают:

- а) вирулентные (дают литическую продуктивную инфекцию);

- б) умеренные (вызывают лизогенизацию клетки).

По специфичности различают:

- а) полифаги (лизируют несколько видов бактерий);

- б) монофаги (лизируют только один вид бактерий);

- в) типовые фаги (лизируют не все штаммы данного вида, а лишь некоторые, принадлежащие к одому фаговару).

Этапы взаимодействия вирулентного фага с клеткой:

Адсорбция фага на специфических рецепторах клеточной стенки (с участием фибрилл и отростка).

Проникновение нуклеиновой кислоты фага внутрь бактериальной клетки (лизоцим отростка фага растворяет клеточную стенку бактерии в месте адсорбции, чехол сокращается, стержень проходит сквозь клеточную стенку и нуклеиновая кислота фага поступает внутрь бактериальной клетки, оболочка головки остается снаружи).

Синтез в клетке компонентов фага (проникшая нуклеиновая кислота фага вызывает полную перестройку метаболизма клетки; на рибосомах синтезируются белки фага, а в других участках клетки реплицируется его нуклеиновая кислота).

Сборка фаговых частиц и лизис клетки (нуклеиновая кислота наполняет белковые головки пристраивается отросток; лизоцим фага растворяет клеточную стенку бактерии, клетка лизируется, и из нее выходят 100-300 новых фагов; они внедряются в соседние клетки и также лизируют их; в результате мутная культура бактерий на жидкой среде просвегляется, а на плотной среде образуется колония фага – “стерильное пятно”).

Взаимодействие умеренного фага с клеткой

Адсорбция фага и проникновение нуклеиновой кислоты происходит аналогично. Но проникшая в клетку ДНК фага встраивается в хромосому клетки, где может находиться в неактивном состоянии (под действием белка-репрессора) и наследоваться дочерними клетками после репликации хромосомы. Этот процесс называется лизогенизацией, а клетки, содержащие неактивный геном фага (профаг), называются лизогенными. Чтобы обнаружить в клетке профаг, надо подействовать индуцирующими агентами физическими (УФО, рентгеновскими лучами) или химическими. Они разрушают репрессор, с профага считывается информация, в клетке синтезируются компоненты фага и клетка лизируется. Этот процесс называется индукцией. В процессе лизогенизации может произойти конверсия фагом (изменение свойств бактериальной клетки). Так, если нетоксичную дизентерийную палочку (не продуцирующую экзотоксин) обработать умеренным дифтерийным фагом, некоторые клетки станут лизогенными и приобретут способность продуцировать экзотоксин.

Титрование фагов

Активность препарата фага определяется его титром. Титр фага – наибольшее его разведение, еще вызывающее лизис чувствительной культуры бактерий.

Фаги титруют следующими методами.

Титрование фага на жидкой среде

Готовят последовательные десятикратные разведения испытуемого фага в жидкой питательной среде; 10-1, 10-2, 10-3, и т.д. В эти разведения вносят чувствительную культуру бактерий. Пробирки инкубируют в термостате при 37°С 18-20 часов. Затем отмечают наибольшее разведение фага, ещё вызывающее лизис внесённой культуры (рост бактерий в этой пробирке отсутствует). Это разведение, и является титром фага. Например: “титр фага – 10-6”

2. Титрование фага на плотной среде

Чашку с плотной средой делят на несколько зон. Культуру чувствительных бактерий высевают сплошным газоном на поверхность среды. Затем в соответствующие зоны наносят по капле различных десятикратных разведений фага. После инкубации в термостате при 37°С 18-20 часов отмечают наибольшее разведение фага, ещё вызывающее лизис (образование “стерильного пятна”).

Практическое применение фагов.

I. Вирулентные фаги применяют:

1) для лечения и экстренной профилактики (при угрозе заражения).

Например:

брюшнотифозный

дизентерийный

холерный Эль-Тор,

коли – протейный,

стафилококковый,

гангренозные,

синегнойный и др.

для диагностики (с целью установления вида неизвестного микроба). Например: испытуемый микроб высевают сплошным газоном на чашку с плотной средой, на которую наносят каплю известного видового фага и инкубируют в термостате. Если культура бактерий соответствует данному фагу, образуется “стерильное пятно”.

для фаготипирования с целью установления источника заражения (применяются типовые фаги). Если штаммы, выделенные от больного и предполагаемого источника лизирутотся одними и теми же типовыми фагами (принадлежат к одному фаговару), это подтверждает общность их происхождения.

Применение умеренных фагов:

на лизогенных бактериях изучают механизмы функционирования различных генов; с помощью трансдукции устанавливают локализацию генов на бактериальной хромосоме.

лизогенные бактерии ипользуются при поисках противоопухолевых веществ: если препарат обладает индуцирующими свойствами, т.е. он взаимодействует с нуклеиновыми кислотами, и его можно испытывать как противоопухолевый препарат.

лизогенные штаммы используют при изучении различных мутагенных факторов, например, в космических исследованиях – как индикаторы надежности защиты космических кораблей от жестких космических лучей: если по возвращению из космоса произошла индукция, и культура лизировалась, следовательно в корабль проникли космические лучи, т.е. защита корабля ненадежна.

умеренные фаги широко используются в генной инженерии. Модель “профаг – клетка” лежит в основе вирусогенетической гипотезы происхождения опухолей.

Источник