Свойства кишечной палочки микробиология

Эшерихии (кишечная палочка)

История открытия.

Впервые были выделены из кишечника ребенка и описаны в 1885 г. немецким врачом-педиатром Теодором Эшерихом.

Таксономия. Семейство | Enterobacteriaceae |

Триба | Escherichieae |

Род | Escherichia |

Виды | E. сoli и другие, всего 5 видов |

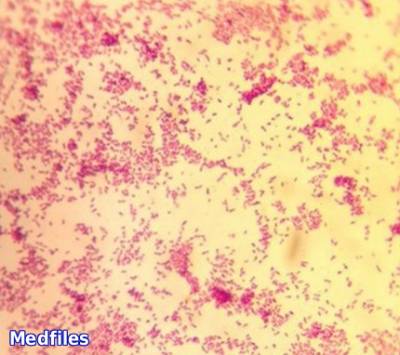

Морфология и тинкториальные свойства.

E. сoli представляют собой грамотрицательные прямые с закругленными концами палочки размером 0,4-0,-2-6 мкм, в мазках располагаются беспорядочно, подвижные (перетрихи), имеют микрокапсулу, пили I и II типов, спор не образуют.

Культуральные свойства.

E.сoli – факультативные анаэробы, хемоорганогетеротрофы. Не требовательны к условиям культивирования. Оптимальные условия культивирования: температура 37 С, рН 7,2-7,5, длительность культивирования – 24-48 часа. Хорошо растут на простых питательных средах (МПБ, МПА). В МПБ наблюдается рост в виде диффузного помутнения с последующим образованием осадка. На МПА образуют колонии в S-форме: слабовыпуклые полупрозрачные колонии с ровными краями и гладкой, блестящей поверхностью среднего размера. Возможен рост в R-форме (колонии с изрезанными краями, шероховатой поверхностью), иногда вырастают слизистые колонии (М-форма).

Дают характерный рост на дифференциально-диагностических средах: Эндо (малиновые колонии с металлическим блеском); Левина (темно-синие колонии с металлическим блеском), Плоскирева (розовые колонии с металлическим блеском), Ресселя и Олькеницкого. На кровяном агаре могут давать гемолиз.

Биохимические свойства.

E. сoli обладают высокой ферментативной активностью. Каталазоположительны и оксидазоотрицательны. Реакция Фогеса-Проскауэра отрицательная. Разлагают сахара (глюкозу, лактозу, маннит, арабинозу, сахарозу и др.) до кислоты и газа. Разложение лактозы до кислоты и газа является отличительным признаком эшерихий от других энтеробактерий. Восстанавливают нитраты в нитриты, образуют индол, аммиак, не продуцируют сероводород, не разжижают желатин.

Антигенная структура.

Антигенная структура сложная. Имеются О-, Н-, К- (L, В, А), М-антигены, фимбриальные, рибосомные и многие другие антигены. При сероидентификации наибольшее значение имеют О-, Н-, К- антигены.

* О – соматический антиген, липополисахарид клеточной стенки, термостабильный, спиртоустойчивый, групповой (?171 серогруппа).

* Н – жгутиковый антиген, белок флагеллин , типовой (более 57 серотипов).

* К – капсульный антиген , кислый полисахарид, тоже типовой (более 97 серотипов). К-антиген не однороден – в зависимости от устойчивости к температуре выделяют 3 его разновидности :

– L – термолабильный антиген (разрушается при нагревании до 600С);

– А – термостабильный (выдерживает 2-3-часовое кипячение);

– В – промежуточный по термолабильности между А и L (выдерживает нагревание до 60С в течение часа, но разрушается при кипячении).

Серовары эшерихий обозначают с указанием антигенной формулы: О26:К60: Н2…

Факторы патогенности.

1. Токсины:

* эндотоксин – оказывает на организм человека пирогенное и токсическое (снижение АД, нейротоксичность) действие, подавляет фагоцитоз;

* экзотоксины образуют некоторые штаммы кишечной палочки:

– энтеротоскин (ЭТКП);

– цитотоксин с гемолитическим и некротическим действием (ЭИКП, ЭГКП).

2. Структурные и химические компоненты клетки:

* пили I (адгезия) и II (конъюгация) типов;

* капсула и Т-белок клеточной стенки (адгезия, подавление фагоцитоза);

* плазмиды (у E. сoli обнаружены Col-, R-, F-, Hly-, Ent-плазмиды, а также плазмиды, кодирующие синтез факторов адгезии).

Резистентность.

E. сoli обладают хорошей выживаемостью во внешней среде, сохраняются в почве и воде несколько месяцев. При 56С гибнут в течении 1 часа, нагревание до 60С выдерживают не более 15-20 мин, при кипячении погибают мгновенно. Чувствительны к дезинфицирующим средствам и антибиотикам.

Экология и роль в патологии.

Различают условно-патогенные и диареегенные E. сoli.

Условно-патогенные E. сoli входят в состав микрофлоры кишечника человека, млекопитающих, птиц, рептилий и рыб. С испражнениями E. сoli выделяются в окружающую среду. Кишечная палочка является санитарно-показательным микроорганизмом, ее обнаружение свидетельствует о свежем фекальном загрязнении объектов внешней среды.

Условно-патогенные E. сoli вызывают эндогенные гнойно-воспалительные процессы различной локализации (инфекции мочевыводящих путей, нагноение ран, холецистит, аппендицит, перитонит, конъюктивит, отит, пневмонии, менингиты…) вплоть до сепсиса, чаще на фоне ИДС.

Диареегенные E. сoli являются возбудителями экзогенных инфекций – эшерихиозов (острые кишечные заболевания, протекающие по типу энтеритов и энтероколитов) и пищевые отравления.

Эпидемиология.

Заболевания, вызванные E. сoli, распространено повсеместно.

Источник инфекции: больные и бактерионосители.

Механизм передачи: фекально-оральный (пути: пищевой, контактно-бытовой и реже водный).

Патогенез и клинические проявления.

Диареегенные серовары кишечной палочки разделены на 5 групп:

* Энтеропатогенные (ЭПКП);

* Энтеротоксигенные (ЭТКП);

* Энтероинвазивные (ЭИКП);

* Энтерогеморрагические (ЭГКП);

* Энтероадгезивные (ЭАКП).

Кроме вышеперечисленных выделяют диффузноприлипаемые кишечные палочки (пока недостаточно изучены).

Морфологически представители разных групп не отличимы друг от друга; их дифференцируют по антигенной структуре и по факторам патогенности.

ЭПКП – вызывают эшерихиозы у детей до 1 года (чаще у детей, находящихся на искусственном вскармливании). Возбудители поражают эпителий тонкого кишечника: адсорбируясь на поверхности энтероцитов за счет белка наружной мембраны (интимина), размножаются здесь и повреждают микроворсинки, вызывая их отторжение. Развивающаяся при этом воспалительная реакция обусловлена действием эндотоскина, который освобождается при разрушении кишечных палочек. Основные клинические проявления: диарея, рвота, срыгивание пищи, признаки обезвоживания организма, гипотрофия. Течение болезни – тяжелое, может длиться неделями.

ЭТКП вызывают холероподобные заболевания у детей и взрослых. При помощи пилей они прикрепляются к эпителию нижних отделов тонкого кишечника, размножаются благодаря CF (фактор колонизации) и продуцируют 2 типа токсинов: LT (термолабильный, по механизму действия напоминает экзотоксин холерного вибриона) и ST (термостабильный). LT и ST увеличивают в клетках эпителия содержание цАМФ и цГМФ соответственно, что вызывает нарушение транспорта молекулярного железа и повышенному выходу воды из клеток. Это нарушает водно-солевой баланс в кишечнике и приводит к развитию водянистой диареи. Заболевание по характеру течения напоминает легкую форму холеры (в литературе его часто называют диареей путешественников).

ЭИКП вызывают дизентериеподобное заболевание у детей и взрослых. Адсорбируются на клетках эпителия нижних отделов толстой кишки, проникают внутрь клеток, размножаются, выделяют шигеллоподобный токсин и разрушают клетки. Распространяясь по межклеточным пространствам, они поражают соседние клетки, образуя язвы. Клинические симптомы: вначале – водянистая диарея, затем в испражнениях появляется примесь слизи и крови.

ЭГКП – возбудители геморрагической диареи и гемолитического уремического синдрома, поражая преимущественно детей. Возбудители выделяют шигелоподобный цитотоксин, вызывающий разрушение эндотелия сосудов (блокирует синтез белков на рибосомах) кишечника и почек, в результате чего развиваются ишемия и некроз клеток. Клинически наблюдается геморрагический колит (кровавый понос) и гемолитический уремический синдром (гемолитическая анемия и почечная недостаточность), которые протекают тяжело и нередко с летальным исходом.

ЭАКП (описаны в 1985 г.у) способны быстро прикрепляться к поверхности клеток и колонизировать разные отделы кишечника, но чаще поражают толстую кишку. Цитотоксинов они не образуют, в клетки не проникают. Клинически заболевание характеризуется упорным диарейным синдромом.

Иммунитет.

После перенесения эшерихиозов формируется гуморальный типоспецифический иммунитет, наблюдается выработка местного иммунитета (SIgA). Образующие антитела не обладают протективными свойствами.

У детей первого года жизни пассивный трансплацентарный иммунитет обеспечивается проходящими через плаценту антителам и антителам, поступающими с материнским молоком. Также с женским молоком передаются и мукополисахариды, способствующие размножению лакто- и бифидобактерий – антагонистов возбудителей эшерихиозов.

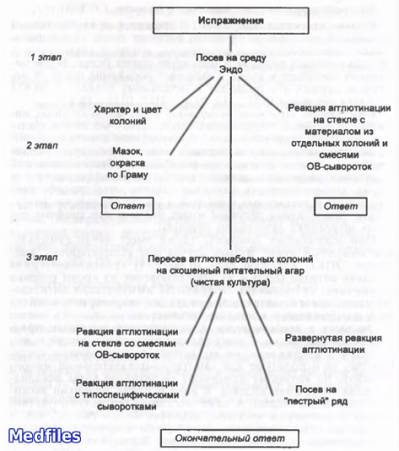

Микробиологическая диагностика.

Исследуемый материал: при кишечных эшерихиозах – испражнения, рвотные массы, у грудных детей мазки из зева, при эндогенной инфекции – материал из соответствующего очага (моча, отделяемое раны, кровь…).

1. Бактериоскопический метод.

2. Бактериологичекий метод (основной) – выделение чистой культуры возбудителя, ее идентификация, определение чувствительности к антибиотикам.

3. Серологический метод:

* РА с поли-(ОВ) и моновалентными агглютинирующими эшерихиозными сыворотками;

* ИФА;

* РИФ.

4. Молекулярно-биологический метод (ПЦР, ДНК-зонды).

Специфическая профилактика не разработана.

Неспецифическая профилактика: ранняя диагностика, изоляция больных, регулярное профилактическое обследование работников детских учреждений и ЛПУ. Большое значение имеет строгое соблюдение санэпидрежима в этих учреждениях.

Принципы терапии: диета, ХТП (нитрофураны, фторхинолоны), при генерализованных формах – антибиотики с учетом чувствительности, спецефическое лечение – коли-бактериофаг, лакто- и бифидосодержащие пробиотики.

Источник

Оглавление темы “Эшерихии. Эшерихиозы. Кишечная палочка. Шигеллы. Дизентерия.”:

1. Диагностика энтеробактерий. Выявление энтеробактерий. Диагностические подходы для энтеробактерий.

2. Эшерихии. Эшерихиозы. Свойства эшерихий. Кишечная палочка. Escherichia coli. Морфология кишечной палочки. Культуральные свойства кишечной палочки.

3. Биохимические свойства кишечной палочки. Антигены кишечной палочки. Антигенная структура кишечной палочки. Серовары кишечной палочки.

4. Патогенез поражений кишечной палочкой. Клинические проявления коли инфекции. Кишечные инфекции ( коли-инфекции ). Энтеротоксигенные кишечные палочки.

5. Энтероинвазивные кишечные палочки. Энтеропатогенные эшерихии. Энтерогеморрагические кишечные палочки.

6. Энтероадгезивные кишечные палочки. Уропатогенные эшерихии. Инфекции мочевыводящих путей вызванные кишечной палочкой. Бактериемия эшерихий.

7. Менингит вызванный кишечной палочкой. Респираторные инфекции вызванные эшерихиями ( кишечной палочкой ).

8. Микробиологическая диагностика кишечной палочки. Диагностика кишечной палочки. Выявление эшерихий.

9. Лечение эшерихиозов. Лечение кишечной инфекции. Профилактика эшерихиозов. Профилактика кишечной инфекции.

10. Шигеллы. Дизентерия. Бактериальная дизентерия. Шигеллез. История дизентерии. Серовары шигелл. Серовары возбудителей дизентерии.

Эшерихии. Эшерихиозы. Свойства эшерихий. Кишечная палочка. Escherichia coli. Морфология кишечной палочки. Культуральные свойства кишечной палочки.

Своё название бактерии получили в честь немецкого педиатра Т. Эшериха, впервые выделившего Escherichia coli из содержимого кишечника детей. Род образуют подвижные (перитрихи) прямые палочковидные бактерии размером 1,1-1,5×2,0-6,0 мкм. В мазках они располагаются одиночно или парами. У большинства штаммов существуют капсулы или микрокапсулы.

Температурный оптимум для роста эшерихий 37 °С. Эшерихии ферментируют углеводы с образованием кислоты или кислоты и газа, оксидаза-отрицательны и каталаза-положительны.

Эшерихии входят в состав микрофлоры толстой кишки теплокровных, пресмыкающихся, рыб и насекомых. Эшерихии — основная аэробная микрофлора кишечника, вызывающая, однако, обширную группу заболеваний человека, известных как эшерихиозы.

Эшерихиозы характеризуются не только клиническим полиморфизмом, но и создают особую эпидемиологическую ситуацию. Основное медицинское значение имеет кишечная палочка (Escherichia coli). Кишечные палочки рассматривают как санитарно-показательные микроорганизмы (СПМ) при анализе воды и пищевых продуктов.

Кишечная палочка. Escherichia coli

В настоящее время среди прочих энтеробактерии кишечная палочка — основной возбудитель эшерихиозов у человека.

Морфология кишечной палочки. Культуральные свойства кишечной палочки

Кишечная палочка имеют типичную для энтеробактерий форму и представлены короткими подвижными палочками с закруглёнными концами.

• На плотных средах бактерии образуют плоские выпуклые мутные S-колонии с ровными или слегка волнистыми краями (3-5 мм в диаметре) либо сухие плоские R-колонии с неровными краями.

• В жидких средах растут диффузно, вызывая помутнение среды и образование осадка (реже формируют поверхностную плёнку или пристеночное кольцо).

• На средах Хисса кишечная палочка может образовывать газ. На селективно-дифференциальных средах колонии принимают цвет, соответствующий окраске среды. На агаре Эндо лактоза-положительные эшерихии образуют фукс и ново-красные колонии с металлическим блеском, лактоза-отрицательные — бледно-розовые или бесцветные с тёмным центром. На среде Левина бактерии формируют тёмно-синие колонии с металлическим блеском, а лактоза-отрицательные — бесцветные, на среде Плоскирева — соответственно красные с жёлтым оттенком или бесцветные. На КА могут давать полный гемолиз.

– Также рекомендуем “Биохимические свойства кишечной палочки. Антигены кишечной палочки. Антигенная структура кишечной палочки. Серовары кишечной палочки.”

Источник

К бактериями кишечных палочек относятся:

- Эшерихия;

- Цитробактер;

- Энтеробактер;

Морфология и тинкториальные свойства кишечной палочки. Эшерихия обитает в толстой кишке человека и имеет форму палочки с закругленными краями. Если ее находят в окружающей среде, значит, местность загрязнена. Этот микроорганизм имеет размер один микрометр и небольшие жгутики. Анаэробен и граммотрицателен. Растет в слегка кислой среде (ph 7,5) при температуре 37 градусов Цельсия. Ферментирует углеводы с высвобождением газа и кислоты. Образует индол и сероводород.

Эшерихии синтезируют следующие токсины:

- Эндотоксин, стабильный при воздействии внешних факторов.

- Экзотоксин, который легко распадается при попадании в кислородную среду.

Биохимические и культуральные свойства кишечной палочки. Не воздействуют на желатин, свертывают молочные продукты, обладают высокой ферментативный активностью при воздействии на углеводы. По способности расщеплять лактозу выделяют лактозоположительные и отрицательные палочки. На среде из агара быстро образуют зерна бело-голубого цвета.

Устойчивость. Хорошо сохраняют свою жизнедеятельность при воздействии внешних факторов. Начинают погибать только при температуре 60 градусов Цельсия. Уничтожить их могут разные химические растворы (например, карбоновая кислота, хлорамин).

Структура антигенов

- Внутриклеточный О-антиген (имеют липополисахариднопротеиновый состав).

- Расположенный на капсуле, поверхностный К-антиген (полисахариды, бывают термолабильными и термостабильными).

- О-антиген, располагающийся на жгутиках (термолабильный протеин).

При мутации этих антигенов могут появляться новые штаммы E.coli. Некоторые из них не патогенны и даже могут быть полезны для организма. Другие обладают неблагоприятным действием, например, вызывая диарею. Третьи могут вызывать гибель, особенно в детском возрасте.

Ферментативный состав эшерихий. Главный фермент этих бактерий – колицин. Колицин уничтожает родственные бактерии вида E.coli и дизентерий. Если клетка выделяет этот фермент, она называется колициноген. Так как бывают различные группы колицина, можно дифференцировать определенный штамм E.coli. Это позволяет поставить точный диагноз и подобрать лечение.

Значение E.coli для нормальной микрофлоры кишечника. Заселяют этот орган в первые дни после рождения человека. Усиленно размножаясь, продвигаются по стенке кишечника и становятся главными анаэробами. Так как эшерихия является основным компонентом нормальной микрофлоры кишечника, ее используют при изготовлении препаратов, нормализующих его состав.

Патогенные серовары кишечной палочки. Выходя за пределы кишечника, эти бактерии становятся патогенными. Попадая в брюшную полость, вызывают перитонит, во влагалище – кольпит, в предстательной железе – простатит. Все эти состояния лечатся с применением антибактериальным препаратов. Стоит не забывать, что бактерии могут приобрести устойчивость к этим лекарственным средствам.

Существует огромное количество вирулентных форм кишечных палочек (около 150 видов). По патогенности их делят на:

- Энтеропатогенные (энтероколит новорожденных);

- Энтеротоксигенные (холероподобные заболевания);

- Энтероинвазивные (дизентерия);

- Энтерогеммолитические (заболевания, передающиеся человеку от крупного рогатого скота).

Пути заражения вирулентным штаммом E.coli.

- Алиментарный;

- Фекально-оральный.

Патогенная кишечная палочка может вызвать воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта (гастроэнтерит, язвенной колит), мочеполовой системы, центральной нервной системы (менингит), легочной системы (пневмония).

Часто причиной заражения могут быть немытые овощи и фрукты, сырое мясо.

Эширихиозы – это заболевания желудочно-кишечного тракта, вызванные диареегенным сероваром кишечной палочки. Морфологически эти виды одинаковы, хорошо растут на питательных средах, имеют устойчивость к внешним воздействиям. Резервуаром болезни является человек.

Микробиологическая (лабораторная) диагностика эшехириозов

- Анализируемый материал: кровь, кал, моча, ликвор, выделения гноя, рвотные массы, слизь из носа и зева.

- Биохимические показатели не определяют, так как они показывают только родовую принадлежность. Исследуют только патогенные свойства эшерихий.

- Сначала изготавливают мазки для просмотра их под микроскопом. Далее делают посев на питательную среду.

- Проводят оксидазный тест и пробную реакцию агглютинации с поливалентными сыворотками. Это делается для того, чтобы определить группу антигена кишечной палочки.

- Используемые питательные среды: Левина, Ресселя.

Для лечения заболеваний, вызванных E.coli, используют аутовакцины, бактериофаги, антибактериальные средства (Стрептоцид, Сульфаниламиды, Хлортетрациклин и другие препараты).

Источник

Представленная в разделе информация о лекарственных препаратах, методах диагностики и лечения предназначена для медицинских работников и не является инструкцией по применению.

Кишечная палочка (эшерихия коли, лат. Escherichia coli; общепринятое сокращение E. coli) — вид грамотрицательных палочковидных бактерий, факультативных анаэробов, входящий в состав нормальной микрофлоры желудочно-кишечного тракта человека.

Кишечная палочка (эшерихия коли, лат. Escherichia coli; общепринятое сокращение E. coli) — вид грамотрицательных палочковидных бактерий, факультативных анаэробов, входящий в состав нормальной микрофлоры желудочно-кишечного тракта человека.

Вид эшерихия коли (E. coli) включён в род эшерихии (лат. Escherichia), семейство энтеробактерии (лат. Enterobacteriaceae), порядок энтеробактерии (лат. Enterobacteriales), класс гамма-протеобактерии (лат. γ proteobacteria), тип протеобактерии (лат. Proteobacteria), царство бактерии.

Существует большое число разновидностей кишечной палочки (Escherichia coli), в том числе, более 100 патогенных («энтеровирулентных») типов, объединенных в четыре класса: энтеропатогенные, энтеротоксигенные, энтероинвазивные и энтерогеморрагические. Морфологические различия между патогенными и непатогенными эшерихиями отсутствуют.

Кишечные палочки. Общие сведения

Кишечные палочки (Escherichia coli) устойчивы во внешней среде, длительное время сохраняются в почве, воде, фекалиях. Хорошо переносят высушивание. Кишечные палочки обладают способностью к размножению в пищевых продуктах, особенно в молоке. Быстро погибают при кипячении и воздействии дезинфицирующих средств (хлорной извести, формалина, фенола, сулемы, едкого натра и др.).  Кишечные палочки более устойчивы во внешней среде по сравнению с другими энтеробактериями. Прямой солнечный свет убивает их в течение нескольких минут, температура 60°С и 1 % раствор карболовой кислоты — в течение 15 минут.

Кишечные палочки более устойчивы во внешней среде по сравнению с другими энтеробактериями. Прямой солнечный свет убивает их в течение нескольких минут, температура 60°С и 1 % раствор карболовой кислоты — в течение 15 минут.

Часть кишечных палочек имеет жгутики и подвижны. У других кишечных палочек жгутики и способность к движению отсутствуют.

Escherichia coli в кишечнике и кале человека

Число кишечных палочек Escherichia coli среди других представителей микрофлоры кишечника не превышает 1%, но они играют важнейшую роль в функционировании желудочно-кишечного тракта. Кишечные палочки E. coli являются основными конкурентами условно-патогенной микрофлоры в отношении заселения ими кишечника. Кишечные палочки E.coli забирают из просвета кишечника кислород, который вреден для полезных для человека бифидо- и лактобактерий. Кишечные палочки E. coli вырабатывают ряд необходимых для человека витаминов: В1, В2, В3, В5, В6, биотин, В9, B12, К, жирные кислоты (уксусную, муравьиную, а ряд штаммов также молочную, янтарную и другие), участвует в обмене холестерина, билирубина, холина, желчных кислот, оказывает влияние на всасывание железа и кальция.

Escherichia coli в кишечнике человека появляются в первые дни после рождения и сохраняются на протяжении жизни на уровне 106-108 КОЕ/г содержимого толстой кишки. В фекалиях здорового человека кишечные палочки (типичные) выявляются в количестве 107-108 КОЕ/г, при этом количество лактозонегативных кишечных палочек не должно превышать 105 КОЕ/г, а гемолитические кишечные палочки должны отсутствовать.

Отклонения от указанных значений является признаком дисбактериоза:

- снижение типичных кишечных палочек до 105-106 КОЕ/г, или повышение содержания типичных эшерихий до 109-1010; КОЕ/г определяется, как первая степень микробиологических нарушений

- повышение концентрации гемолитических кишечных палочек до 105-107 КОЕ/г определяется, как вторая степень микробиологических нарушений

При избыточном росте кишечных палочек детям рекомендуется прием бактериофагов (в зависимости от типа кишечной палочки): бактериофаг коли жидкий, бактериофаг колипротейный жидкий, пиобактериофаг комбинированный жидкий, пиополифаг в таблетках, пиобактериофаг поливалентный очищенный жидкий или интести-бактериофаг жидкий.

При избыточном росте кишечной палочки, как следствии дисбактериоза, кроме бактериофагов, при медикаментозной терапии применяются различные пробиотки (Бифидумбактерин, Лактобактерин, Ацилакт, Аципол и др.) и/или адекватные конкретному штамму e. coli и причине дисбактериоза антибиотики (у взрослых).

На сайте GastroScan.ru в разделе «Литература» имеется подраздел «Микрофлора, микробиоценоз, дисбиоз (дисбактериоз)», содержащий статьи, затрагивающие проблемы микробиоценоза и дисбиоза отделов ЖКТ человека.

Эшерихиозы

Патогенные серотипы кишечных палочек могут быть причиной эшерихиозов — различных инфекционных заболеваний, протекающих с интоксикацией, лихорадкой, обычно с поражением желудочно-кишечного тракта, реже — мочевыводящих, желчевыводящих путей, других органов или с развитием сепсиса. Эшерихиозы чаще встречаются у детей раннего возраста. Механизм распространения эшерихиозов ЖКТ — фекально-оральный. Чаще всего заражение происходит через загрязнённую пищу или воду.

Рекомендуем материалы Роспотребнадзора «О профилактике пищевых отравлений и инфекционных болезней, передающихся с пищей» и ВОЗа «Руководство по безопасным пищевым продуктам для туристов».

Escherichia coli (кишечная палочка) — наиболее часто встречающийся возбудитель спонтанного бактериального перитонита — воспаления брюшной полости при отсутствие очевидного источника инфекции.

Энтеропатогенная кишечная палочка

Энтеропатогенная кишечная палочка часто обозначается аббревиатурой на латинице — ETEC. Кишечные инфекции, вызываемые энтеропатогенными штаммами кишечных палочек, развиваются чаще всего в тонкой кишке у детей первого года жизни, в том числе у новорождённых. Заболевание сопровождается сильным поносом с водянистым стулом без примеси крови, выраженными болями в животе, рвотой. Энтеропатогенные Escherichia coli являются частой причиной диарей в родильных домах. Штаммы ETEC являются основной причиной развития острой водянистой диареи в развивающихся странах, особенно в теплый и влажный сезон. Как в развитых, так и в развивающихся странах штаммы энтеропатогенной кишечной палочки являются наиболее распространенной причиной «диареи путешественников», которая обычно проходит без лечения.

Энтеропатогенная кишечная палочка часто обозначается аббревиатурой на латинице — ETEC. Кишечные инфекции, вызываемые энтеропатогенными штаммами кишечных палочек, развиваются чаще всего в тонкой кишке у детей первого года жизни, в том числе у новорождённых. Заболевание сопровождается сильным поносом с водянистым стулом без примеси крови, выраженными болями в животе, рвотой. Энтеропатогенные Escherichia coli являются частой причиной диарей в родильных домах. Штаммы ETEC являются основной причиной развития острой водянистой диареи в развивающихся странах, особенно в теплый и влажный сезон. Как в развитых, так и в развивающихся странах штаммы энтеропатогенной кишечной палочки являются наиболее распространенной причиной «диареи путешественников», которая обычно проходит без лечения.

Энтеропатогенная кишечная палочка имеет два важных фактора вирулентности:

- фактор колонизации, за счет которых происходит прилипание ETEC к энтероцитам тонкой кишки

- токсический фактор: штаммы ETEC продуцируют термолабильные (LT) и/или термостабильные (ST) энтеротоксины, вызывающие секрецию сока и электролитов, что приводит к водянистой диарее. ETEC не разрушают кисточковую кайму и не внедряются в слизистую оболочку кишечника

Энтеротоксигенная кишечная палочка

Энтеротоксигенные кишечные палочки обладают способностью прикрепляться к эпителиальным клеткам слизистой оболочки тонкой кишки и продуцировать токсины, вызывающих диарею. Энтеротоксигенные кишечные палочки являются основной причиной острых диарей у детей и взрослых и частой причиной так называемой «диареей путешественников».

Энтерогеморрагическая кишечная палочка

Энтерогеморрагические кишечные палочки (EHEC) являются причиной геморрагического колита, а также тяжелого заболевания — гемолитико-уремического синдрома (микроангиопатической гемолитической анемии, сочетающейся с почечной недостаточностью; аббревиатура ГУС или HUS).

Для геморрагического колита характерно острое начало в виде сильных спастических болей в животе и водной диареи, которая вскоре становится кровавой. Лихорадка обычно отсутствует, но у некоторых температура тела может достигать 39 °С. В легких случаях геморрагический колит продолжается 7–10 дней. Приблизительно в 5 % случаев геморрагический колит осложняется геморрагическим синдромом, острой почечной недостаточностью и гемолитической анемией.

Источником инфекции мая 2011 года в Германии и других европейских странах являлся штамм продуцирующей шига-токсин STEC (синоним: продуцирующей веротоксин – VTEC) энтерогеморрагической кишечной палочки.

Заражение STEC или VTEC-кишечной палочкой происходит чаще всего через продукты питания или при близком контакте с больными людьми или животными. Для начала заболевания достаточно небольшого числа STEC/VTEC Escherichia coli.

Заражение STEC или VTEC-кишечной палочкой происходит чаще всего через продукты питания или при близком контакте с больными людьми или животными. Для начала заболевания достаточно небольшого числа STEC/VTEC Escherichia coli.

Установлено, что возбудителем европейской инфекции мая 2011 года является кишечная палочка серологической группы E. coli O104 (серотип E. coli O104:H4), имеющая в своем геноме ген, ответственный за продукцию шига-подобного токсина 2-го типа. В отличие от классических энтерогеморрагических кишечных палочек (E. coli О157:Н7), штаммы E.coli O104:H4 не имеют еае-гена, ответственного за продукцию белка интимина, который является фактором адгезии.

Штаммы E. coli O104:H4, выделенные от пациентов, характеризовались резистентностью к бета-лактамным антибиотикам за счет продукции бета-лактамазы расширенного спектра, но оставались чувствительными к группе аминогликозидов (гентамицин) и фторхинолонам.

После заражения энтерогеморрагической кишечной палочкой инкубационный период длится чаще всего от 48 до 72 часов, но может быть и от 1 до 10 дней. Симптомы заражения включают схваткообразные боли в животе и диарею, нередко с кровью. Могут наблюдаться лихорадка и рвота. Большинство больных выздоравливают в течение 10 дней. Иногда инфекция может приводить к опасным для жизни состояниям, таким как гемолитико-уремический синдром.

См. также:

- Энтерогеморрагические кишечные палочки (EHEC). В этой статье также имеется информация по вспышке инфекции EHEC в Северной Германии и Франции мая-июля 2011 года

- «Энтерогеморрагическая Escherichia coli (EHEC)». Информационный бюллетень ВОЗ № 125. Декабрь 2011 г.

- «Советы Американской коллегии гастроэнтерологов при пищевом отравлении» (перевод на русский язык опубликованного в США 3 июня 2011 года релиза в связи с инфекцией в Европе)

- «Рекомендации органов здравоохранения о предотвращении заболевания диареей, в особенности шига-токсин продуцирующей Escherichia coli (STEC), также называемой веротоксин-продуцирующей E. coli (VTEC) или энтерогеморрагической E. coli (EHEC)».

На сайте GastroScan.ru в разделе «Литература» имеется подраздел «Паразитарные и инфекционные заболевания ЖКТ», содержащий статьи по этой тематике.

Энтероинвазивная кишечная палочка

Энтероинвазивная кишечная палочка часто обозначается аббревиатурой на латинице — EIEC. Энтероинвазивные кишечные палочки являются причиной заболеваний, похожих по проявлению на бактериальную дизентерию (причиной которой являются шигеллы). Штаммы EIEC подобны штаммам Shigella как биохимически, так и серологически. Как и в случае Shigella, энтероинвазивные кишечные палочки проникают в эпителиальные клетки ободочной кишки и размножаются там. У больного отмечаются боли в животе, обильный водянистый понос с примесью крови. В развивающихся странах штаммы EIEC встречаются редко. Они служат причиной возникновения периодических вспышек инфекций пищевого происхождения среди детей и взрослых. Симптомы заболевания имеют много общего с проявлениями шигеллёза. Предположительно против EIEC эффективны те же антибиотики, что и против Shigella при условии сохранения чувствительности этого штамма на той или иной территории, однако результативность терапии еще никогда не оценивалась в рамках контролируемых исследований.

Escherichia coli — возбудитель заболеваний мочеполовых органов

Инфицирование кишечными палочками (а также другими уропатогенными микробами, обитающими в кишечнике) мочеполовых органов, особенно у женщин, часто происходит непосредственно из желудочно-кишечного тракта при недостаточном соблюдении гигиены или применении специфических сексуальных практик. Кишечные палочки являются причиной:

- около 80 % внебольничных инфекций мочевыводящих путей

- 64 % всех заболеваний острым простатитом

- 80 % всех хронических простатитов

- для пациентов старше 35 лет — большей части всех эпидидимитов (воспалительный процесс в придатке яичка), орхитов (воспаление яичка) и эпидидимоорхитов (сочетанное воспаление яичка и придатка яичка)

- 70-95 % инфекций мочевых путей, достигающих мочевого пузыря или почки восходящим путем

- других заболеваний мочеполовых органов

Бактериурия — наличие бактерий в моче — может являться признаком воспаления в мочевыводящих путях, мочевом пузыре, почках. При отсутствии каких-либо симптомов, истинная бактериурия (инфекция мочевых путей) диагностируется при наличии не менее 105 микробных тел кишечных палочек (или других энтеробактерий) в 1 мл свежевыпущенной мочи, иначе предполагается, что загрязнение мочи происходит при ее заборе. Если бактериурия не сопровождается какими-либо симптомами, тогда она называется бессимптомной. Бессимптомная бактериурия не всегда требует немедленного лечения.

При наличии симптомов или при заборе мочи катетером диагностический порог может быть значительно уменьшен. В частности, при наличии клинической симптоматики (лихорадка, озноб, тошнота, рвота, боли в поясничной области, дизурия) и выделении не менее 10 лейкоцитов в 1 мкл мочи, критерием для диагностики острого пиелонефрита является наличие не менее 104 кишечных палочек (или других патогенных энтеробактерий) в 1 мл свежевыпущенной мочи. Острый цистит диагностируется при наличии соответствующей клинической симптоматики, выделении не менее 10 лейкоцитов в 1 мкл мочи и обнаружении не менее 102 кишечных палочек (или других колиформных бактерий) в 1 мл мочи.

Штаммы Escherichia coli — пробиотики и компоненты лекарств

Штамм кишечной палочки Escherichia coli Nissle 1917 (DSM 6601) считается наиболее эффективным пробиотиком, помогающим уменьшить воспаление и оттянуть следующий приступ язвенного колита (Пробиотики. Что это такое и что они могут дать?). Этот штамм входит, в частности, в состав пробиотика Mutaflor (фирма Ardeypharm).

Штамм кишечной палочки Escherichia coli Nissle 1917 (DSM 6601) считается наиболее эффективным пробиотиком, помогающим уменьшить воспаление и оттянуть следующий приступ язвенного колита (Пробиотики. Что это такое и что они могут дать?). Этот штамм входит, в частности, в состав пробиотика Mutaflor (фирма Ardeypharm).

Специально подобранные штаммы эшерихии коли входят в состав лекарств: Хилак форте (штамм DSM 4087), Бификол (штамм М-17), Колибактерин (штамм М-17) и других.

Антибиотики, активные в отношении кишечной палочки

Антибактериальные средства (из имеющих описание в данном справочнике), активные в отношении кишечной палочки: амоксициллин, левофлоксацин, нифурател, нифуроксазид, рифаксимин, фуразолидон, ципрофлоксацин, норфлоксацин, офлаксацин, моксифлоксацин, доксициклин (не все штаммы).

Escherichia coli устойчива к клотримазолу.

Чувствительность Escherichia coli к антибактериальным препаратам (Косинец В.А.)

Escherichia coli в МКБ-10

Escherichia coli упоминается в Международной классификации болезней МКБ-10, в частности:

- в «Классе I. Некоторые инфекционные и паразитарные болезни (A00-B99)», в блоке «B95-B98 Бактериальные, вирусные и другие инфекционные агенты», в рубрике «B96.2 Escherichia coli [E. coli] как причина болезней, классифицированных в других рубриках». Данный код предназначен для использования в качестве дополнительного, когда целесообразно идентифицировать инфекционных агентов болезней, классифицированных в других рубриках

- в «Классе X. Болезни органов дыхания (J00-J99)», блоке «J10-J18 Грипп и пневмония», в рубрике «J15.5 Пневмония, вызванная Escherichia coli»

- в «Классе XVI. Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (P00-P96)», блоке «P35-P39 Инфекционные болезни, специфичные для перинатального периода», в рубрике «P36.4 Сепсис новорожденного, обусловленный кишечной палочкой [Escherichia coli]»

Назад в раздел

Источник