Вырабатывает кишечный сок который действует

Процесс пищеварения включает в себя механическое измельчение пищи и ее химическое изменение с помощью пищеварительных соков. Пищеварение заключается в расщеплении сложных частиц белков, жиров и углеводов на более простые, которые могли бы проникать в кровь через стенку желудочно-кишечного тракта и являться источником развития клеток организма.

Переработка пищи начинается в полости рта, где с помощью зубов пища пережевывается и измельчается. Чем лучше пережевана пища, тем легче она будет переварена и лучше усвоена организмом. Язык, являясь органом вкуса, помогает перемешивать пищу со слюной и проглатывать ее.

Во рту пища обильно смачивается слюной, которая поступает в основном из трех пар слюнных желез. Обильное отделение слюны происходит не только во время еды, но и перед началом еды, от одного вида и запаха пищи. Отделение слюны регулируется центральной нервной системой. Слюна обладает противомикробными свойствами и, обильно смачивая пережеванную пищу, способствует также ее более легкому прохождению по пищеводу в желудок. У взрослого человека за сутки вырабатывается от 1 до 1,5 л слюны.

Переваривание пищи происходит при участии ферментов, содержащихся в пищеварительных соках. Пищеварительные ферменты – это особые химические вещества белковой природы, которые являются мощными ускорителями переваривания пищи. В слюне – первом пищеварительным соке – содержится особый фермент птиалин, с помощью которого начинается превращение не растворимого в воде углевода (крахмала) в растворимый углевод (сахар). Если, например, долго жевать хлеб, то можно ощутить, как он постепенно приобретает сладковатый привкус. Действие птиалина продолжается и в желудке (в течение примерно 20–30 минут), пока кислый желудочный сок не пропитает пищевую массу.

Из полости рта проглоченная пища по эластичной трубке – пищеводу – проходит в желудок. У взрослого человека пищевод представляет собой узкую вертикальную трубку длиной примерно 25 см. В нем выделяют шейную, грудную и брюшную части. Диаметр пищевода на всем протяжении практически одинаков, и только в трех местах он сужается: в самом начале, там, где глотка переходит в пищевод; когда пересекает сзади левый главный бронх и прилежит к дуге аорты, и, наконец, в месте прохождения через диафрагму.

Благодаря строению своей стенки пищевод активно участвует в продвижении пищевого комка. Наружный слой стенки образован соединительно-тканной оболочкой. За ней располагается мышечная, а затем следуют рыхлая подслизистая основа и лежащая на ней слизистая оболочка, собранная в продольные складки. За счет волнообразного сокращения (перистальтики) продольных и круговых мышц пищевода пища проталкивается к желудку. Во время прохождения пищи продольные складки слизистой оболочки расправляются, и просвет пищевода несколько расширяется. Перистальтическая волна проходит весь пищевод – от глотки до желудка – за 8–12 секунд. Легкому продвижению пищи по пищеводу способствует не только слюна, но и слизь, которую вырабатывают железы слизистой оболочки пищевода.

Между пищеводом и двенадцатиперстной кишкой находится важнейший орган пищеварительного тракта – желудок. Именно желудок является основной «фабрикой пищеварения». Бо́льшая часть этого органа располагается слева, в брюшной полости, а меньшая, примерно одна четверть, – справа от срединной линии. Форма желудка непостоянна, она меняется в зависимости от того, пуст он или полон, а также от положения тела – горизонтального или вертикального, и даже от возраста человека. Тем не менее принято различать две его основные формы: в виде рога (чаще у людей низкого роста, плотных и полных) и в виде крючка (как правило, у людей высоких и худощавых).

Емкость желудка в среднем составляет 1,5–2,5 л. У мужчин она несколько больше, чем у женщин.

Там, где пищевод переходит в желудок, нет специального, анатомически выраженного сфинктера – запирательного устройства, но есть кардиальная складка, закрывающая вход в желудок и препятствующая обратному забросу желудочного содержимого в пищевод. К пищеводу прилежит кардиальная часть желудка. Выпуклую верхнюю часть называют дном, или куполом, или сводом. Бо́льшая средняя часть желудка получила название тела. Сужаясь, тело переходит в привратниковый отдел, который на границе с двенадцатиперстной кишкой заканчивается сфинктером – мощным мышечным кольцом шириной до 2 см. Мышцы кольца расслабляются, когда надо пропустить порцию пищи, и затем плотно смыкаются, задерживая еще недостаточно обработанную в желудке пищу, а также препятствуя забросу сока двенадцатиперстной кишки, так как он весьма неблагоприятно действует на клетки слизистой оболочки желудка.

Снаружи желудок покрыт серозной оболочкой, или брюшиной, которая имеет многочисленные связки с другими органами и переходит в большой сальник, подобно фартуку, покрывающему спереди петли кишечника. Под серозной оболочкой лежит мышечный слой, состоящий из продольных, круговых и косых мышц, которые обеспечивают достаточно сложную моторику органа, ведь желудку приходится одновременно часть пищи перерабатывать, уже переработанную проталкивать к кишечнику, а какую-то часть хранить. Сразу после того, как пища попадает в желудок, за счет сокращения продольных и косых мышц уменьшаются размеры дна и тела: желудок как бы стремится плотно охватить пищевые массы. Потом он начинает их перемешивать, чтобы кислый желудочный сок равномерно пропитал пищевой комок. По мере переработки перистальтические волны проталкивают пищевые массы к выходу из желудка, где открывается сфинктер, и небольшая их порция переходит в двенадцатиперстную кишку, а остальная отбрасывается и снова перемешивается. И так до тех пор, пока все содержимое желудка не эвакуируется в следующий отдел пищеварительного тракта – двенадцатиперстную кишку.

Время пребывания смешанной пищи в желудке взрослого человека примерно 6 часов. У детей в первые месяцы жизни содержимое желудка переходит в двенадцатиперстную кишку за 2–3 часа при естественном вскармливании и за 3–4 часа – при искусственном.

Внутренняя оболочка желудка – слизистая. В ее толще имеется тонкая мышечная пластинка, собирающая слизистую оболочку в складки. В кардиальной части, в области тела и дна, они располагаются косо и поперечно. А на малой кривизне желудка видны 4–5 продольных складок, образующих как бы дорожку, от входа до выхода. На поверхности слизистой оболочки хорошо различимы и небольшие, многоугольной формы, возвышения – желудочные поля размером от 1 до 16 мм. Каждое такое микрополе представляет собой мелкие холмики, на поверхности которых и между ними находятся желудочные ямки, куда открываются точечные отверстия желудочных желез.

Число желудочных ямок достигает 3 миллионов! А количество желез, выделяющих секрет, намного больше – 35 миллионов! Их общая секретирующая поверхность составляет 3–4 м2.

Кардиальные железы (расположенные вблизи входа в желудок) и привратниковые (около его выхода) продуцируют в основном муцин – основной компонент слизи, а также фермент дипептидазу, расщепляющую белки. Привратниковые железы выделяют также гормон гастрин, активизирующий секрецию желудочного сока.

В области дна и тела сгруппированы многочисленные так называемые собственные желудочные железы, образованные тремя видами клеток. Одни из них (главные) продуцируют различные ферменты и предшественник пепсина – пепсиноген, который лишь под воздействием соляной кислоты превращается в активный пепсин, способный расщеплять белки пищи. Одну из главных составляющих желудочного сока – соляную кислоту – выделяют париетальные клетки. Эта кислота помогает переваривать белки. Благодаря содержанию соляной кислоты сок способен убивать бактерии, попавшие из полости рта в желудок. И наконец, слизистые клетки продуцируют слизь, увлажняющую пищевой комок.

Все вместе железы вырабатывают желудочный сок – биологически очень активную жидкость, которая состоит из соляной кислоты и различных ферментов, расщепляющих питательные вещества. За сутки у здорового человека в желудке вырабатывается примерно 1,5 л желудочного сока. Причем и его количество, и его качество напрямую зависят от характера и состава пищи.

Основная задача желудка – тщательная химическая обработка желудочным соком пищевых компонентов, их переваривание и продвижение обработанной пищевой массы в кишечник.

Возникает вопрос: почему желудочный сок, переваривая белковые вещества, не переваривает в нормальных условиях саму стенку желудка, которая построена в основном из белков? Предполагают, что слизь, покрывающая изнутри желудочную стенку, является для нее как бы защитной оболочкой. Этому же, возможно, способствуют и щелочная реакция крови, обильно циркулирующей в слизистой оболочке желудка, и наличие других защитных веществ, которые в нормальном состоянии нейтрализуют действие соляной кислоты желудочного сока.

Таким образом, на слизистую оболочку желудка, с одной стороны, воздействуют компоненты желудочного сока – соляная кислота и ферменты, расщепляющие белок, а с другой стороны, их агрессивному действию противостоит естественная система защиты желудка, вырабатываемая им самим против своих же факторов агрессии. Нетрудно предположить, что желудок будет исправно работать только в том случае, если между факторами «агрессии» и факторами «защиты» будет соблюдаться равновесие, а нарушение этого равновесия неизбежно ведет к развитию заболевания.

Источник

В тонкой кишке происходят основные процессы переваривания пищевых

веществ. Особенно велика роль ее начального отдела – двенадцатиперстной

кишки. В процессе пищеварения здесь участвуют панкреатический, кишечный

соки и желчь. С помощью ферментов, входящих в состав панкреатического

и кишечного соков, происходит гидролиз белков, жиров и углеводов.

Состав и свойства панкреатического сока

Внешнесекреторная деятельность поджелудочной железы заключается

в образовании и выделении в двенадцатиперстную кишку 1,5-2,0 л панкреатического

сока. В состав поджелудочного сока входят вода и сухой остаток (0,12%),

который представлен неорганическими и органическими веществами.

В соке содержатся катионы Na+, Ca2+, К+, Мg+ и анионы Cl-, SO32-,

HPO42-. Особенно много в нем бикарбонатов, благодаря которым рН

сока равна 7,8-8,5. Ферменты поджелудочного сока активны в слабощелочной

среде.

Панкреатический сок представлен протеолитическими, липолитическими

и амилолитическими ферментами, переваривающими белки, жиры, углеводы

и нуклеиновые кислоты. Альфа-амилаза, липаза и нуклеаза секретируются

в активном состоянии; протеазы – в виде проэнзимов. Альфа-амилаза

поджелудочной железы расщепляет полисахариды до олиго-, ди- и моносахаридов.

Нуклеиновые кислоты расщепляются рибо- и дезоксирибонуклеазами.

Панкреатическая липаза, активная в присутствии солей желчных кислот,

действует на липиды, расщепляя их до моноглицеридов и жирных кислот.

На липиды действуют также фосфолипаза А и эстераза. В присутствии

ионов кальция гидролиз жиров усиливается. Протеолитические ферменты

секретируются в виде проэнзимов – трипсиногена, химотрипсиногена,

прокарбоксипептидазы А и В, проэластазы. Под влиянием энтерокиназы

двенадцатиперстной кишки трипсиноген превращается в трипсин. Затем

сам трипсин действует автокаталитически на оставшееся количество

трипсиногена и на другие пропептидазы, превращая их в активные ферменты.

Трипсин, химотрипсин, эластаза расщепляют премущественно внутренние

пептидные связи белков пищи, в результате чего образуются низкомолекулярные

пептиды и аминокислоты. Карбоксипептидазы А и В расщепляют С-концевые

связи в белках и пептидах.

Регуляция секреции поджелудочной железы

Регуляция поджелудочной экзокринной секреции осуществляется нервными

и гуморальными механизмами. Блуждающий нерв усиливает секрецию поджелудочной

железы. Симпатические нервы уменьшают количество секрета, но усиливают

синтез органических веществ (бета-адренергический эффект). Снижение

секреции происходит также и за счет уменьшения кровоснабжения поджелудочной

железы путем сужения кровеносных сосудов (альфа-адренергический

эффект). Напряженная физическая и умственная работа, боль, сон вызывают

торможение секреции. Гастроинтестинальные гормоны, секретин и ХЦК-ПЗ

усиливают секрецию поджелудочного сока. Секретин стимулирует выделение

сока, богатого бикарбонатами, ХЦК-ПЗ – богатого ферментами. Секрецию

поджелудочной железы усиливают гастрин, серотонин, бомбезин, инсулин,

соли желчных кислот. Химоденин стимулирует секрецию химотрипсиногена.

Тормозящее действие оказывают ЖИП, ПП, глюкагон, кальцитонин, соматостатин,

энкефалин.

Выделяют 3 фазы панкреатической секреции: сложнорефлекторную,

желудочную и кишечную. На отделение сока поджелудочной железы влияет

характер принятой пищи. Эти влияния опосредованы через соответствующие

Гастроинтестинальные гормоны. Так, пищевые продукты, усиливающие

секрецию соляной кислоты в желудке (экстрактивные вещества мяса,

овощей, продукты переваривания белков), стимулируют выработку секретина,

а значит, приводят к выделению поджелудочного сока, богатого бикарбонатами.

Продукты начального гидролиза белков и жиров стимулируют секрецию

ХЦК-ПЗ, который, в свою очередь, способствует выделению сока с большим

количеством ферментов. Таким образом, при длительном преобладании

в пищевом рационе только углеводов, или белков, или жиров происходит

и соответствующее изменение ферментного состава панкреатического

сока.

Поджелудочная железа обладает и внутрисекреторной активностью,

продуцируя инсулин, глюкагон, соматостатин, панкреатический полипептид,

серотонин, ВИП, гастрин, энкефалин, калликреин, липоксин и ваготонин.

Состав и свойства кишечного сока

Кишечный сок представляет собой секрет желез, расположенных в слизистой

оболочке вдоль всей тонкой кишки (дуоденальных, или бруннеровых

желез, кишечных крипт, или либеркюновых желез, кишечных эпителиоцитов,

бокаловидных клеток, клеток Панета). У взрослого человека за сутки

отделяется 2 – 3 л кишечного сока, рН от 7,2 до 9,0. Сок состоит

из воды и сухого остатка, который представлен неорганическими и

органическими веществами. Из неорганических веществ в соке содержится

много бикарбонатов, хлоридов, фосфатов натрия, кальция, калия. В

состав органических веществ входят белки, аминокислоты, слизь. В

кишечном соке находится более 20 ферментов, обеспечивающих конечные

стадии переваривания всех пищевых веществ. Это энтерокиназа, пептидазы,

щелочная фосфатаза, нуклеаза, липаза, фосфолипаза, амилаза, лактаза,

сахараза. Встречаются наследственные и приобретенные дефициты кишечных

ферментов, расщепляющих углеводы (дисахаридаз), что приводит к непереносимости

соответствующих дисахаридов. Например, у многих людей, особенно

народов Азии и Африки, выявлена лактазная недостаточность. Основная

часть ферментов поступает в кишечный сок при отторжении клеток слизистой

оболочки кишки. Значительное количество ферментов адсорбируется

на поверхности эпителиальных клеток кишки, осуществляя пристеночное

пищеварение.

Регуляция кишечной секреции

Регуляция деятельности желез тонкой кишки осуществляется местными

нервно-рефлекторными механизмами, а также гуморальными влияниями

и ингредиентами химуса. Механическое раздражение слизистой оболочки

тонкой кишки вызывает выделение жидкого секрета с малым содержанием

ферментов. Местное раздражение слизистой кишки продуктами переваривания

белков, жиров, соляной кислотой, панкреатическим соком вызывает

отделение кишечного сока, богатого ферментами. Усиливают кишечное

сокоотделение ГИП, ВИП, мотилин. Гормоны энтерокринин и дуокринин,

выделяемые слизистой оболочкой тонкой кишки, стимулируют соответственно

секрецию либеркюновых и бруннеровых желез. Тормозное действие оказывает

соматостатин.

Полостное и пристеночное пищеварение в тонкой кишке

В тонкой кишке различают два вида пищеварения: полостное и пристеночное.

Полостное пищеварение происходит с помощью ферментов пищеварительных

секретов, поступающих в полость тонкой кишки (поджелудочный сок,

желчь, кишечный сок). В результате полостного пищеварения крупномолекулярные

вещества (полимеры) гидролизуются в основном до стадии олигомеров.

Дальнейший их гидролиз идет в зоне, прилегающей к слизистой оболочке

и непосредственно на ней.

Пристеночное пищеварение в широком смысле происходит в слое слизистых

наложений, находящемся над гликокаликсом, зоне гликокаликса и на

поверхности микроворсинок. Слой слизистых наложений состоит из слизи,

продуцируемой слизистой оболочкой тонкой кишки и слущивающегося

кишечного эпителия. В этом слое находится много ферментов поджелудочной

железы и кишечного сока.

Питательные вещества, проходя через слой слизи, подвергаются воздействию

этих ферментов. Гликокаликс адсорбирует из полости тонкой кишки

ферменты пищеварительных соков, которые осуществляют промежуточные

стадии гидролиза всех основных питательных веществ. Продукты гидролиза

поступают на апикальные мембраны энтероцитов, в которые встроены

кишечные ферменты, осуществляющие собственное мембранное пищеварение,

в результате которого образуются мономеры, способные всасываться.

Благодаря близкому расположению встроенных в мембрану собственных

кишечных ферментов и транспортных систем, обеспечивающих всасывание,

создаются условия для сопряжения процессов конечного гидролиза питательных

веществ и начала их всасывания.

Для мембранного пищеварения характерна следующая зависимость:

секреторная активность эпителиоцитов убывает от крипты к вершине

кишечной ворсинки. В верхней части ворсинки идет в основном гидролиз

дипептидов, у основания – дисахаридов. Пристеночное пищеварение

зависит от ферментного состава мембран энтероцитов, сорбционных

свойств мембраны, моторики тонкой кишки, от интенсивности полостного

пищеварения, диеты. На мембранное пищеварение оказывают влияние

гормоны надпочечников (синтез и транслокация ферментов).

[ Пищеварение в желудке | Пищеварение в толстой кишке

]

File (/var/www/medport/data/www/medicinform.net/info/trudnosti-zapisi-v-kliniki-moskvy-v-pjeriod-covid-19-kak-rjeshit.htm) does not exist!

Смотрите также:

У нас также читают:

Источник

Здравствуйте! Мы продолжаем знакомиться с системами нашего организма, и сегодня поговорим о системе пищеварения, а также о пищеварительных железах.

Здравствуйте! Мы продолжаем знакомиться с системами нашего организма, и сегодня поговорим о системе пищеварения, а также о пищеварительных железах.

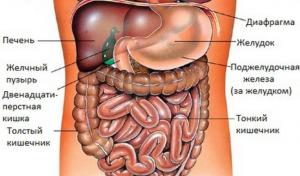

Из чего состоит пищеварительный канал?

Рот — глотка — пищевод — желудок — 12-ти перстная кишка — тощая кишка — подвздошная кишка — толстая кишка — ободочная кишка (восходящая, поперечно-ободочная, нисходящая) — слепая кишка — червеобразный отросток — аппендикс — сигмовидная кишка — прямая кишка — анальное отверстие.

В процессе пищеварения белки расщепляются до аминокислот, углеводы до моносахаридов, жиры до жирных кислот и глицерина. Слизистая оболочка пищеварительного тракта всасывает эти вещества, которые впоследствии попадают в кровь и лимфу. Клетки организма уже из крови получают питание.

Пищеварение — химический процесс, который протекает в водной среде. По ходу пищеварительного тракта располагается большое количество пищеварительных желез: слюнные, железы желудка, поджелудочной железы, печень, железы кишечника.

Железы вырабатывают пищеварительные соки, в которых содержатся органические вещества — ферменты и неорганические вещества, химически расщепляющие пищу. Все ферменты — гидролазы, то есть они расщепляют вещества путем присоединения молекул воды. Энергетическая ценность веществ при этом не снижается.

Ферменты специфичны. Каждый из них ускоряет расщепление только одного определённого вещества. Ферменты работают только в определённой среде: температура 36-37 С, среда может быть кислая или щелочная.

За одни сутки в пищеварительный тракт у человека выливается около 8,5 литров соков (1,5 литра слюны, 2,5 литра желудочного сока, 1 литр поджелудочного, 2,5 литра кишечных соков и 1,2 литра желчи)

Пищеварительный тракт также выполняет функцию механической обработки пищи: размельчение и химическое расщепление.

Пищеварительный канал человека имеет длину 8-10 метров.

Глотка – место, где пересекаются пищеварительный канал и дыхательная система.

Пищеварение начинается в ротовой полости. Здесь происходит механическое и химическое воздействие на пищу, формирование пищевого комка.

Слюнные железы полости рта

Выделяют большое количество слюнных желез. Чаще всего они называются по месту своего расположения: губные, щёчные, нёбные, язычные. Самые крупные железы: околоушные, открывающиеся в полость рта, поднижнечелюстные и подъязычные. Околоушная железа имеет проток 5-6 см в длину, который открывается на слизистой оболочки щеки на уровне 2 верхнего большого коренного зуба. Поднижнечелюстная железа открывается под языком.

Секрет слюнных желез — слюна. Это слабощелочная жидкость, содержащая ферменты, соли, белок, муцин. Муцин придаёт слюне вязкость, склеивая пищевой комок, делая его скользким и облегчая проглатывание. В кислой среде желудка ферменты ротовой полости прекращают своё действие.

Работа слюнных желёз возникает уже при виде пищи. При попадании пищи в рот рецепторы (клетки, воспринимающие раздражение) раздражаются и нервный импульс по нервным волокнам идёт в продолговатый мозг, в центр слюноотделения. Оттуда импульс поступает в слюнную железу, стимулируя её на выработку пищеварительного сока. Переход нервного импульса от ротовой полости до центров головного мозга и обратно к железе — это рефлекс. Он безусловный, человек рождается с этим рефлексом.

Слюнные железы снабжены нервными волокнами — симпатическими и парасимпатическими. Если раздражать парасимпатический нерв — выделится большое количество жидкой слюны. При раздражении симпатического нерва выделяется большое количество вязкой слюны.

А что же такое условный рефлекс?

Условный рефлекс вырабатывается в процессе жизни, с ним не рождаются, он приобретается. Для его выработки должна принимать участие кора головного мозга. Если условный рефлекс не подкреплять — он быстро угасает.

Попробуем с вами быть исследователями и попытаться сформировать условный рефлекс.

Необходимо два раздражителя: условный — звук, свет, раздражение кожи и т.д, и безусловный раздражитель — это пища, которая действует на слизистую оболочку полости рта, раздражая её. Для выработки условного рефлекса условный раздражитель должен действовать чуть раньше.

Например, перед подачей еды за 2 секунды включается свет или даётся звонок. После нескольких таких экспериментов — включённый свет или прозвучавший звук начнёт вызывать слюноотделение, что указывает на выработку условного рефлекса. То есть специальными условиями мы включаем в организме безусловный рефлекс.

Одним из безусловных рефлексов является глотание. Сформированный пищевой комок перемещается по направлению к корню языка. В самом начале этот акт подчиняется воле человека (пища может быть возвращена). Но если пища коснётся корня языка, мягкого нёба, то независимо от нашей воли возникает рефлекторное движение — глотание. Это очень сложный процесс. В этот момент происходит задержка дыхания, вход в носовую полость перекрывается мягким нёбом, гортань поднимается вверх, надгортанник закрывает вход в гортань. Происходит перекрывание дыхательных путей от попадания пищи.

Отделение желудочного сока начинается при виде пищи и ощущении её запахов. Процесс секреции продолжается до тех пор, пока в желудке находится пища, а её характер зависит от количества пищи и качественного состава. Переваривающая сила сока больше всего действует на хлеб. На 200 грамм хлеба длительность периода секреции — 10 часов. 200 грамм мяса — 8 часов. 600 грамм молока — 6 часов. Кислотность сока меньше всего действует на хлеб, затем на молоко и выше на мясо. Сокогонным действием обладают вещества, извлекаемые кипячением в воде продуктов — мяса и овощей. Это объясняет значение в питании первых блюд. Большую роль в возбуждении желёз играют объём пищи и её консистенция. Например, жир и раствор сахара тормозят секрецию желудка. Выяснено, что гнев, печаль и обида так же тормозят секрецию желудка. Поэтому, дорогие мои, в гневе и раздражении пищу принимать не следует.

Иван Петрович Павлов доказал роль нервов в регуляции секреции желудка. После начала кормления пища не попадала в желудок оперированной собаки, но через 5-7 минут начиналось обильное сокоотделение в желудке, которое продолжалось 2-3 часа. Пища соприкасалась только со слизистой оболочки рта и глотки. Эти рефлексы безусловны, они врожденные. Также в ходе опытов выяснено, что основным секреторным нервом желудка является блуждающий нерв.

Если 200 мл крови сытой собаки ввести в кровь голодной собаки, пищеварительные железы которой спокойны, начнётся сокоотделение.

Желудочные железы возбуждаются двумя путями: рефлекторно, через нервную систему, и гуморально, через гормоны и всасывающихся продуктов переваривания в кровь.

Пищеварение в двенадцатиперстной кишке

В неё изливаются соки поджелудочной железы и печени, более подробно о которых я расскажу вам в следующий раз.

В неё изливаются соки поджелудочной железы и печени, более подробно о которых я расскажу вам в следующий раз.

Поджелудочный сок — бесцветная жидкость с щелочной реакцией, содержащая ферменты. Под действием ферментов поджелудочной железы продукты расщепляются до молекул, пригодных к всасыванию и усвоению клетками. Сок выделяется через 2-3 минуты от начала приема пищи, рецепторы полости рта передают сигнал в поджелудочную железу, возбуждая её на отделение сока. Дальше отделение сока поддерживается раздражением слизистой 12-типерстной кишки пищевой кашицей. В поджелудочной железе образуются гормоны — мсекретин и панкреозимин, которые, всасываясь в кровь, также возбуждают железу.

Печень вырабатывает желчь, которая активирует ферменты поджелудочной железы и кишечных соков, которые в присутствие желчи действуют в 20 раз сильнее. Желчь эмульгирует жиры (дробит каплю жира на мелкие шарики), имеет большую роль во всасывании жиров и витамина К, а также обладает рядом других немаловажных функций.

Тонкая кишка выделяет кишечный сок, который состоит из клеток слизистой оболочки кишки, накопившие ферменты и отторгнутые в просвет. Там они распадаются и отдают содержимое. В кишечном соке содержится большое число ферментов.

Железы толстой кишки вырабатывают мало сока, он почти не содержит ферментов, но содержит много слизи.

Пищеварение — очень сложный процесс, включающий в себя как безусловные рефлексы, являющиеся врождёнными и защитными, так и условные механизмы, зависимые от внешних раздражителей. Мы неразрывно связаны с природой, с тем, что нас окружает. Мы принимаем пищу, которая, поступая в пищеварительный тракт, питает организм, формирует множество внутренних связей, запускает многочисленные процессы, поддерживающие жизнедеятельность. Берегите свой организм, любите его, выбирайте правильную здоровую пищу. Испытывайте положительные эмоции при приёме пищи, красиво сервируйте столы, чтобы эта сила красоты вызывала благоприятные процессы в вашем удивительном организме !

С любовью, ваша Полина Зубкова.

Источник