Желудочно кишечный тракт биохимия

Расщепление белков до аминокислот начинается в желудке, продолжается в двенадцатиперстной кишке и заканчивается в тонком кишечнике. В некоторых случаях распад белков и превращения аминокислот могут происходить также в толстом кишечнике под влиянием микрофлоры.

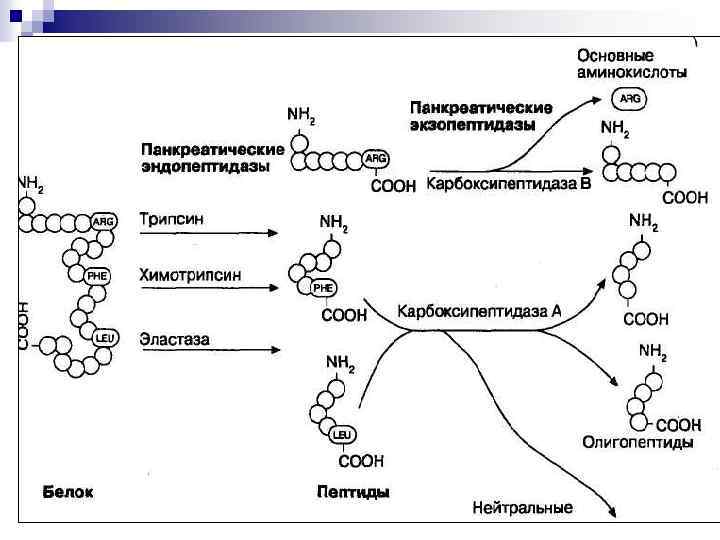

Протеолитические ферменты подразделяют по особенности их действия на экзопептидазы, отщепляющие концевые аминокислоты, и эндопептидазы, действующие на внутренние пептидные связи.

В желудке пища подвергается воздействию желудочного сока, включающего соляную кислоту и ферменты. К ферментам желудка относятся две группы протеаз с разным оптимумом рН, которые упрощенно называют пепсин и гастриксин. У грудных детей основным ферментом является реннин.

Регуляция желудочного пищеварения

Регуляция осуществляется нервными (условные и безусловные рефлексы) и гуморальными механизмами. К гуморальным регуляторам желудочной секреции относятся гастрин и гистамин.

Гастрин секретируется специфичными G-клетками пилорического отдела:

- в ответ на раздражение механорецепторов,

- в ответ на раздражение хеморецепторов (продукты первичного гидролиза белков),

- под влиянием n.vagus.

Далее гастрин через системный кровоток достигает и стимулирует главные, обкладочные и добавочные клетки, что вызывает секрецию желудочного сока, в большей мере соляной кислоты. Также он обеспечивает секрецию гистамина, влияя на ECL-клетки (enterochromaffin-like cells, англ. энтерохромаффиноподобные клетки).

Гистамин, образующийся в энтерохромаффиноподобных клетках слизистой оболочки желудка (фундальные железы), выходит в кровоток, взаимодействует с Н2-рецепторами на обкладочных клетках и увеличивает в них синтез и секрецию соляной кислоты.

Закисление желудочного содержимого (pH 1,0) по механизму обратной отрицательной связи подавляет активность G-клеток, снижает секрецию гастрина и желудочного сока.

Соляная кислота

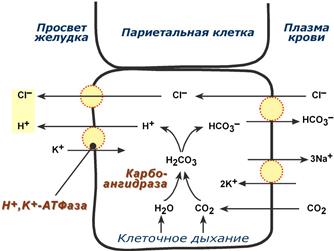

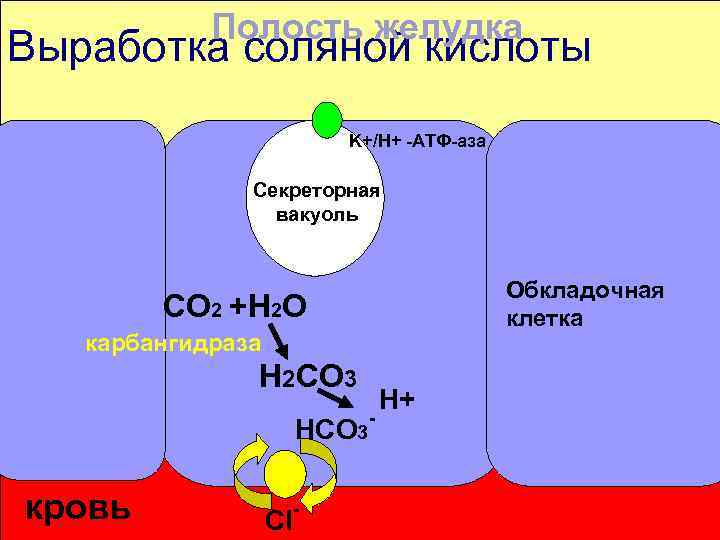

Одним из важнейших компонентов желудочного сока является соляная кислота. В образовании соляной кислоты принимают участие париетальные (обкладочные) клетки желудка, секретирующие ионы Н+. Источником ионов Н+ является угольная кислота, образуемая ферментом карбоангидразой. При ее диссоциациии , кроме ионов водорода, образуются карбонат-ионы НСО3–. Они по градиенту концентрации движутся в кровь в обмен на ионы Сl–. В полость желудка ионы Н+ попадают энергозависимым антипортом с ионами К+ (Н+,К+-АТФаза), хлорид-ионы перекачиваются в просвет желудка также с затратой энергии.

Н+,К+-АТФаза (протонная помпа) является мишенью действия лекарственных препаратов “ингибиторов протонной помпы” – омепразол, пантопразол и др., используемых для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, связанных с повышенной кислотностью (гастриты, язвы желудка и 12-перстной кишки, дуоденит).

При нарушении нормальной секреции HCl возникают гипоацидный или гиперацидный гастрит, отличающиеся друг от друга по клиническим проявлениям, последствиям и требуемой схеме лечения.

Синтез соляной кислоты

Функции соляной кислоты

- Денатурация белков пищи.

- Бактерицидное действие.

- Высвобождение железа из комплекса с белками, что необходимо для его всасывания. Аналогично высвобождаются и другие металлы.

- Высвобождение различных органических молекул, прочно связанных с белковой частью (гем, коферменты – тиаминдифосфат, ФАД, ФМН, пиридоксальфосфат, кобаламин, биотин), что позволяет витаминам впоследствии всасываться.

- Превращение неактивного пепсиногена в активный пепсин.

- Снижение рН желудочного содержимого до 1,5-2,5 и создание оптимума рН для работы пепсина.

- После перехода в 12-перстную кишку – стимуляция секреции кишечных гормонов и, следовательно, выделения панкреатического сока и желчи.

Кислая реакция желудочного сока обусловлена, главным образом, присутствием HCl, гораздо в меньшей степени иона H2PO4-, при патологиях (гипо- и анацидное состояние, онкология) свой вклад может вносить молочная кислота.

Совокупность всех веществ желудочного сока, способных быть донорами протонов, составляет общую кислотность. Соляную кислоту, находящуюся в комплексе с белками, мукополисахаридами слизистой оболочки и продуктами переваривания, называют связанной соляной кислотой, оставшуюся часть – свободной соляной кислотой. Содержание свободной HCl подвержено изменениям, в то же время количество связанной HCl относительно постоянно.

Влияние гастрина и гистамина на обкладочные клетки сводится к усилению работы Н+,К+-АТФазы. Действие гастрина заключается в активации кальций-фосфолипидного механизма передачи сигнала, гистамин действует по аденилатциклазному механизму.

Изменение кислотности в желудке

Гипоацидное состояние развивается при снижении активности и/или количества обкладочных клеток, синтезирующих HCl. В результате могут развиваться самые разнообразные последствия, прямо или косвенно связанные с невыполнением соляной кислотой ее функций:

- снижение переваривания белков как в желудке, так и в кишечнике,

- активация процессов брожения в желудке, запах изо рта,

- активация процесса гниения белков в толстой кишке, бурление в кишечнике и метеоризм,

- проникновение недопереваренных продуктов в кровь и, как следствие, аллергические реакции,

- уменьшение высвобождения от белков и возникновение дефицита минеральных веществ (железо, медь, магний, цинк, йод и др),

- снижение высвобождения от белков и всасывания ряда водорастворимых витаминов – развитие гиповитаминозов (B1, B2, B6, B12, H),

- снижение синтеза обкладочными клетками внутреннего фактора Касла и снижение всасывания витамина B12,

- снижение секреции кишечных гормонов и, как следствие, уменьшение выделения желчи и панкреатического сока,

- нарушение переваривания и всасывания липидов и, как следствие, развитие гиповитаминозов по жирорастворимым витаминам.

Гиперацидное состояние развивается при повышенной активности обкладочных клеток. Может приводить к клиническим проявлениям в виде воспаления стенки желудка, эрозии и язвенной болезни желудка и двенадцатипеперстной кишки.

Пепсин

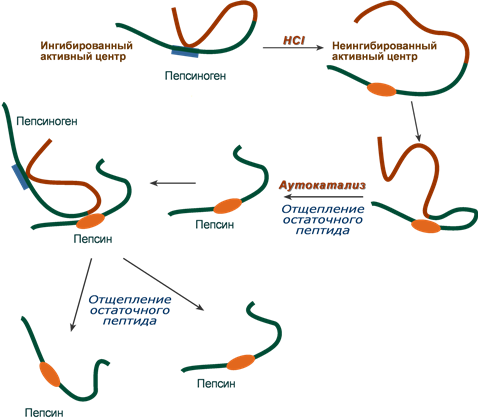

Пепсин является эндопептидазой, то есть он расщепляет внутренние пептидные связи в молекулах белков и пептидов. Синтезируется в главных клетках желудка в виде неактивного профермента пепсиногена, в котором активный центр “прикрыт” N-концевым фрагментом. При наличии соляной кислоты конформация пепсиногена изменяется таким образом, что “раскрывается” активный центр фермента, который отщепляет остаточный пептид (N-концевой фрагмент), т.е. происходит аутокатализ. В результате образуется активный пепсин, активирующий и другие молекулы пепсиногена.

Превращение пепсиногена в пепсин

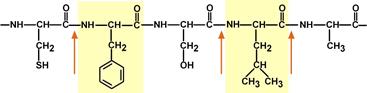

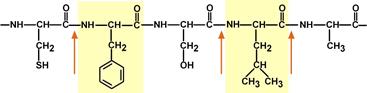

Пепсин обладает невысокой специфичностью, в основном он гидролизует пептидные связи, образованные аминогруппами ароматических аминокислот (тирозина, фенилаланина, триптофана), меньше и медленнее – аминогруппами и карбоксигруппами лейцина, глутаминовой кислоты и т.д. Оптимум рН для работы пепсина 1,5-2,0.

Связи, расщепляемые пепсином

Гастриксин

Гастриксин по своим функциям близок к пепсину, его количество в желудочном соке составляет 20-50% от количества пепсина. Синтезируется главными клетками желудка в виде прогастриксина (профермент) и активируется соляной кислотой. Оптимум рН гастриксина соответствует 3,2-3,5 и значение этот фермент имеет при питании молочно-растительной пищей, слабее стимулирующей выделение соляной кислоты и одновременно нейтрализующей ее в просвете желудка. Гастриксин является эндопептидазой и гидролизует связи, образованные карбоксильными группами дикарбоновых аминокислот.

В течение суток синтезируется около 2 г пепсина. Объем работы пепсина составляет примерно 10% от всех пептидных связей белков, попадающих в желудок.

Наличие в желудке двух протеаз, действующих при различных pH, позволяет организму пепсином переваривать белки мясной пищи, стимулирующей секрецию HCL, а гастриксином – белки растительно-молочной пищи.

Источник

Биохимия желудочно-кишечного тракта

Пищеварение в полости рта Механическая обработка пищи n Смачивание слюной n Переваривание углеводов n

Состав слюны Это комплексный секрет: n 99% -вода n 1% – органические и неорганические в-ва Муцин n Белки n Ионы n

Муцин слюны n Покрывает и смазывает поверхность слизистой оболочки n Предотвращает адгезию бактерий n Участвует в формировании пищевого комка

Белки слюны n Альфа-амилаза n Секреторный Ig-A n Лизоцим n Лактоферрин

Минералы слюны 2+ Ca 3 n PO 4 n Cl n p. H 6, 4 – 7, 0 буферные системы бикарбонатная, фосфатная, белковая

Пищеварение в желудке n Выработка соляной кислоты n Активация пепсиногена n Переваривание белков

Полость желудка Выработка соляной кислоты K+/Н+ -АТФ-аза Секреторная вакуоль Обкладочная клетка СО 2 +Н 2 О карбангидраза Н 2 СО 3 НСО 3 – кровь Сl – Н+

Регуляция выработки соляной кислоты Гастрин n Гистамин n Н 2 – блокаторы n блокаторы K+/Н+-АТФ-азы ( «протонной помпы» ) n

Защитные факторы n Слизь n Бикарбонаты n Фосфолипиды n Способность к репарации n Простагландины и факторы роста

Факторы повреждения слизистой оболочки желудка n Соляная кислота n Пепсин n Helikobakter pylori n Нестероидные противовоспалительные средства n Курение

Переваривание в тонком кишечнике n Белки n Углеводы n Липиды

Активация протеаз трипсиноген энтерокиназа трипсин Химотрипсиноген Проэластаза Прокарбоксипептидаза Химотрипсин Эластаза Карбоксипептидаза

Механизм активации ферментов n Частичный протеолиз пепсиноген пепсин Под действием соляной кислоты Под действием пепсина (аутокаталитически)

Всасывание аминокислот Симпорт с натрием (вторично-активный транспорт): 1. Нейтральный 2. Основной 3. Дикарбоксильный 4. Гидрофобный 5. Имино-транспортер

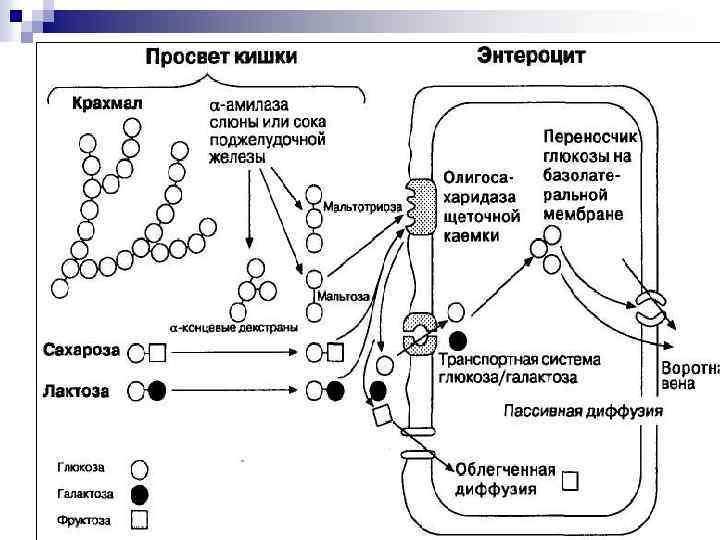

Переваривание углеводов Альфа-амилаза n слюны n панкреатическая Дисахаридазы кишечника

Механизмы транспорта n Пассивная диффузия n Облегченная диффузия n Вторично-активный транспорт

Переваривание липидов Желчь n Панкреатическая липаза n Липиды пищи желчные кислоты мицелла Липаза Эндоцитоз энтероцитами

Суточный объем жидкости, проходящей через двенадцатиперстную кишку 8000 -10000 мл

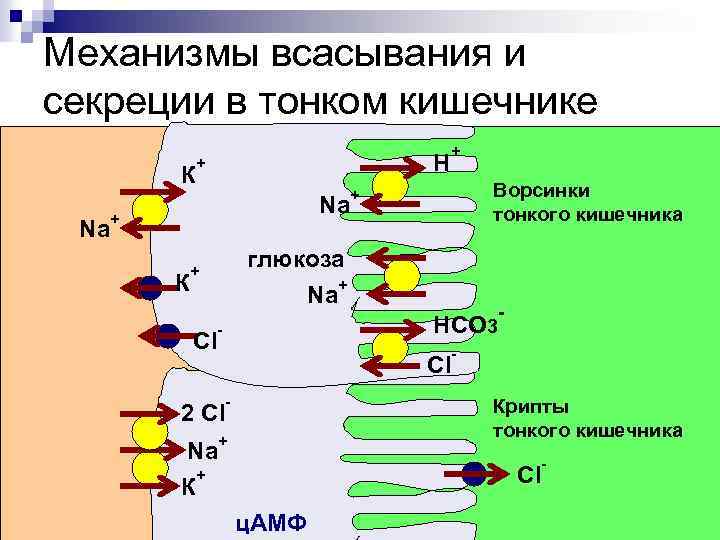

Механизмы всасывания и секреции в тонком кишечнике К Na H + Na + К Ворсинки тонкого кишечника + глюкоза Na+ + Cl + HCO 3 – 2 Cl Cl – – – Крипты тонкого кишечника Na+ + К Cl ц. АМФ –

Регуляция секреции Основным активатором является ц. АМФ n Удлиняет время открытия апикального канала для Cl n + + Активирует транспортный белок K , Na , 2 Cl на базальной мембране –

Стимуляторы секреции n Вазоактивный интерстинальный пептид n Серотонин n Гастрин n Глюкагон n Холецистокинин n Желчные кислоты n Свободные жирные кислоты n Бактериальный энтеротоксин

Диареяn увеличение объема испражнений, связанное с нарушением процессов всасывания воды, электролитов и питательных веществ

Классификация диареи n Осмотическая n Секреторная

Причины осмотической диареи • прием слабительных средств содержащих магний • прием антацидов, содержащих Мg. О и Мg(ОН)2 • употребление продуктов, содержащих сорбитол, маннитол • дефицит дисахаридаз (лактазы, сахаразы, изомальтазы); • нарушение всасывания глюкозы-галактозы или фруктозы • панкреатическая недостаточность (например при алкоголизме),

Причины секреторной диареи n n слабительные средства: фенолфталеин, бисакодил, сенна, алоэ, касторовое масло и другие диуретики (фуросемид, тиазиды); токсины металлов (мышьяк); растительные (грибы); фосфорорганические (инсектициды); кофе, чай, кола (кофеин); этанол бактериальные токсины: Staphylococcus aureus, Clostridium botulinum, Vibrio cholerae; токсигенные Escherichia coli; Staphylococcus aureus (токсический шок)

Спасибо за внимание!

Источник

Переваривание белков в желудочно-кишечном тракте

Переваривание белков начинается в желудке под действием ферментов желудочного сока. За сутки его выделяется до 2,5 литров и он отличается от других пищеварительных соков сильно кислой реакцией, благодаря присутствию свободной соляной кислоты, секретируемой обкладочными клетками слизистой желудка.

Секреция соляной кислоты представляет активный транспорт, осуществляемый протонной АТФ-азой с затратой АТФ.

Роль соляной кислоты:

1. денатурирует белки;

2. стерилизует пищу;

3. вызывает набухание труднорастворимых белков;

4. активирует пепсиноген;

5. создает рН-оптимум для действия пепсина;

6. способствует всасыванию железа;

7. вызывает секрецию секретина в двенадцатиперстной кишке.

В желудочном соке содержатся протеолитические ферменты пепсин, гастриксин и реннин. Главным из них является пепсин. Он вырабатывается главными клетками слизистой желудка в виде профермента пепсиногена. Активация его осуществляется соляной кислотой (медленная) и аутокаталитически пепсином (быстрая) путем отщепления фрагмента полипептидной цепи с N-конца (частичный протеолиз). При этом происходит изменение конформации молекулы и формирование активного центра. Пепсин действует при значениях рН 1,5–2,5 и является эндопептидазой с относительной специфичностью действия, расщепляющей пептидные связи внутри белковой молекулы.

Кроме пепсина в желудочном соке содержится фермент гастриксин, проявляющий протеолитическую активность при рН 3,0–4,0. По-видимому, именно он начинает переваривание белков.

В желудочном соке грудных детей содержится фермент реннин, который имеет большое значение для переваривания белков у грудных детей, т.к. катализирует створаживание молока (превращение растворимого казеиногена в нерастворимый казеин), в результате чего замедляется продвижение нерастворимого казеина в двенадцатиперстную кишку и он дольше подвергается действию протеаз.

Образовавшиеся в результате действия пепсина в желудке полипептиды поступают в двенадцатиперстную кишку, куда выделяется сок поджелудочной железы. Панкреатический сок имеет щелочную реакцию (рН 7,5–8,2), что обусловлено высоким содержанием бикарбонатов. Кислое содержимое, поступающее из желудка нейтрализуется, и пепсин теряет свою активность.

В панкреатическом соке содержатся протеолитические ферменты трипсин, химотрипсин, карбоксипептидаза и эластаза, которые вырабатываются также в виде проферментов. Трипсиноген активируется энтерокиназой (вырабатывается клетками слизистой двенадцатиперстной кишки), переходит в активный трипсин, который активирует все остальные ферменты поджелудочного и кишечного сока. Клетки поджелудочной железы защищены от действия протеаз тем, что ферменты желудочного сока образуются в виде неактивных предшественников, а в панкреас синтезируется особый белок-ингибитор трипсина. В полости ЖКТ протеазы не контактируют с белками клеток, поскольку слизистая оболочка покрыта слоем слизи, а каждая клетка содержит на наружной поверхности плазматической мембраны полисахариды, которые не расщепляются протеазами. Разрушение клеточных белков ферментами желудочного или кишечного сока происходит при язвенной болезни.

Переваривание продуктов протеолиза пищевых белков в тонком кишечнике осуществляется с помощью амино-, ди-, и трипептидаз, которые функционируют преимущественно пристеночно.

Таким образом, конечными продуктами переваривания белков в ЖКТ являются свободные аминокислоты, которые всасываются.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Похожие главы из других книг:

Изменения белков[43]

Те участки генома, которые кодируют белки, изменились на удивление мало. Различия в аминокислотных последовательностях белков у человека и шимпанзе составляют значительно менее 1 %, да и из этих немногочисленных различий большая часть либо не имеет

Глава 2. Строение и функции белков

Белки – высокомолекулярные азотсодержащие органические соединения, состоящие из аминокислот, соединенных в полипептидные цепи с помощью пептидных связей, и имеющие сложную структурную организацию.История изучения белковВ 1728 г.

Уровни структурной организации белков

Первичная структура – строго определенная линейная последовательность аминокислот в полипептидной цепочке.Стратегические принципы изучения первичной структуры белка претерпевали значительные изменения по мере развития и

Функционирование белков

Каждый индивидуальный белок, имеющий уникальную первичную структуру и конформацию, обладает и уникальной функцией, отличающей его от всех остальных белков. Набор индивидуальных белков выполняет в клетке множество разнообразных и сложных

Посттрансляционные изменения белков

Многие белки синтезируются в неактивном виде (предшественники) и после схождения с рибосом подвергаются постсинтетическим структурным модификациям. Эти конформационные и структурные изменения полипептидных цепей получили

Переваривание углеводов

В слюне содержится фермент ?-амилаза, расщепляющая ?-1,4-гликозидные связи внутри молекул полисахаридов.Переваривание основной массы углеводов происходит в двенадцатиперстной кишке под действием ферментов панкреатического сока – ?-амилазы,

Глава 19. Липиды тканей, переваривание и транспорт липидов

Липиды – неоднородная в химическом отношении группа веществ биологического происхождения, общим свойством которых является гидрофобность и способность растворяться в неполярных органических растворителях.

Липиды пищи, их переваривание и всасывание.

Взрослому человеку требуется от 70 до 145 г липидов в сутки в зависимости от трудовой деятельности, пола, возраста и климатических условий. При рациональном питании жиры должны обеспечивать не более 30% от общей калорийности

Расщепление белков в тканях

Осуществляется с помощью протеолитических лизосомальных ферментов катепсинов. По строению активного центра выделяют цистеиновые, сериновые, карбоксильные и металлопротеиновые катепсины. Роль катепсинов:1. создание биологически активных

Распад нуклеиновых кислот в желудочно-кишечном тракте и тканях

Нуклеиновые кислоты поступают в организм с пищей главным образом в составе нуклеопротеинов и высвобождаются в результате действия протеолитических ферментов желудочно-кишечного тракта. Далее под

Характеристика белков сыворотки крови

Белки системы комплемента – к этой системе относятся 20 белков, циркулирующих в крови в форме неактивных предшественников. Их активация происходит под действием специфических веществ, обладающих протеолитической активностью.

Глава 4. Нарушения нормальных функций желудочно-кишечного тракта

Различные нарушения в работе желудочно-кишечного тракта могут быть как временными, так и длительными, возникшими в результате болезни. В обоих случаях владельцу собаки трудно самому установить причину

5

Болезни желудочно-кишечного тракта

Собаки – животные плотоядные. Тем не менее, их организм приспособился к потреблению и усвоению питательных веществ рациона, состоящего из смеси различных кормов.

В процессе пищеварения белки, жиры и углеводы пищи подвергаются

Желудочно-кишечный тракт

Строение пищевода и однокамерного желудка собаки – стандартное для хищников. 12-перстная кишка висит на короткой брыжейке. От пилорической части желудка она отходит в правое подреберье, направляется вдоль печени по правой стенке брюшной полости

3.8. Защитные системы желудочно-кишечного тракта

Теория адекватного питания придает большое значение системам защиты организма от проникновения различных вредных веществ в его внутреннюю среду. Поступление пищевых веществ в желудочно-кишечный тракт следует

3.8. Защитные системы желудочно-кишечного тракта

Теория адекватного питания придает большое значение системам защиты организма от проникновения различных вредных веществ в его внутреннюю среду. Поступление пищевых веществ в желудочно-кишечный тракт следует

Источник