Жидкий стул после лучевой терапии

Воспаление кишки после лучевой терапии – лучевой проктит и энтеритОстрые и хронические побочные эффекты возникают после облучения таза, как правило, по поводу рака предстательной железы или женских половых органов. Обычные дозы: рак простаты – 64-74 Гр, рак шейки матки – 45 Гр, рак эндометрия – 45-50 Гр, рак прямой кишки – 25-50,4 Гр, рак мочевого пузыря – 64 Гр. Очаговое поражение прямой кишки может являться результатом брахитерапии: имплантации радиактивных зерен или внутриполостного облучения. Лучевое поражение может возникать в областях, располагающихся за пределами полей облучения: например, рассеянное облучение может привести к диффузному лучевому энтериту! Повреждения зависят от общей дозы (обычно > 40 Гр), энергии пучка и очаговой дозы, размера фракции и поля, времени подведения, пролиферации и оксигенации тканей. В развитии лучевых повреждений выделяют две фазы: Роль превентивных препаратов (балсалазид, мизопростол, сукральфат и т.д.) при назначении лучевой терапии остается спорной.

а) Эпидемиология: б) Симптомы воспаления кишки после лучевой терапии: • Острый проктит: диарея, отхождение слизи и крови со стулом, императивные позывы/инконтиненция, тенезмы, боль, перианальный дерматит. Системные явления нетипичны и чаще связаны с общими побочными эффектами лечения: анемия, анорексия, истощение/потеря веса. Острые симптомы разрешаются через 6-12 недель. • Хронический лучевой проктит: кровотечение (изъязвление, телеангиэктазии), диарея, отхождение слизи со стулом, императивные позывы/инконтиненция (уменьшение резервуарной функции и адаптационной способности прямой кишки), тенезмы, перианальный дерматит. Осложнения: кровотечение, обструкция (формирование стриктуры), образование свища (например, ректовагинального), инконтиненция (повреждение нервов, сфинктера, утрата резервуарной функции). Увеличение риска развития вторичных опухолей.

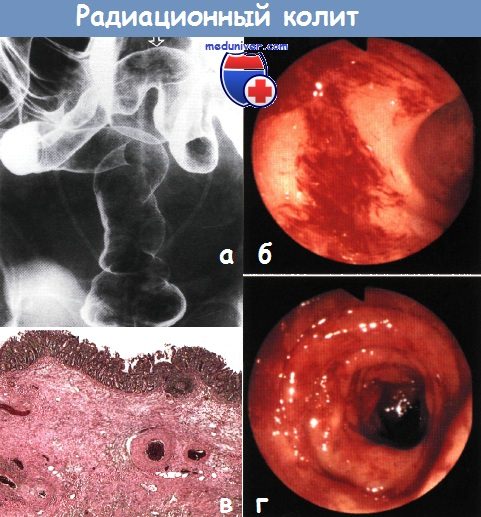

в) Дифференциальный диагноз: г) Патоморфология лучевого проктита и энтерита Макроскопическое исследование: Микроскопическое исследование: д) Обследование при воспалении кишки после лучевой терапии Дополнительные исследования (необязательные):

е) Классификация: ж) Лечение без операции воспаления кишки после лучевой терапии: – Острый лучевой проктит: временные меры (регуляция стула, антидиарейные препараты, уход за перианальной кожей) и терпение; местные лекарственные препараты (сукральфат, стероиды или клизмы с ацетилсалициловой кислотой), отключение кишки при тяжелом, плохо переносимом заболевании. – Хронические лучевые повреждения: лечение отсутствует, плохое состояние тканей => симптоматическая терапия: з) Операция при лучевом проктите и энтерите Показания: Хирургический подход: и) Результаты лечения воспаления кишки после лучевой терапии: к) Наблюдение. Частые визиты до тех пор, пока сохраняется симптоматика. В дальнейшем – обычное наблюдение. – Также рекомендуем “Ишемический колит – причины, признаки, лечение” Оглавление темы “Болезни толстой кишки”:

|

Источник

При лучевой терапии области живота страдает нормальная флора кишечника. Поэтому могут беспокоить вздутие живота, рези, нарушения стула. Расскажем, как избавиться от этих осложнений. Начало здесь и здесь.

Почему важно восстановить микрофлору

От состояния кишечника зависит наше здоровье, долголетие, так как именно там происходит образование и всасывание необходимых организму веществ, обезвреживание и выведение всего, что представляет опасность.

Кишечник населен полезными микроорганизмами, причем львиная их доля сосредоточена в толстой кишке. Тонкая кишка почти свободна от микроорганизмов или содержит очень малое количество в нижних отделах. В тонкой кишке происходит расщепление и всасывание питательных веществ, необходимых для построения органов и тканей. Микроорганизмы кишечника стабилизируют нашу иммунную систему, тормозят возникновение опухоли толстой кишки за счет сокращения длительности контакта отходов (канцерогенов) с ее стенками.

Отдельные пищевые продукты являются стимуляторами роста полезных бактерий за счет содержания фруктозы. Это чеснок, лук, черемша, помидоры, бананы и пшеница.

Противоопухолевая терапия, к сожалению, губительно действует на нормальную микрофлору кишечника. Любое специальное воздействие (химиотерапия, гормональное лечение, лучевая терапия и антибиотикотерапия) подавляет рост наших полезных «сожителей» в толстой кишке, что способствует размножению других микробов, попавших извне с пищей и водой или находившихся в кишке в неактивном состоянии. Причем часть из них (синегнойная палочка, стафилококк, протей, дрожжевые грибы, энтерококки) устойчивы к лекарственным антимикробным препаратам.

В большинстве случаев нарушенная экология толстой кишки восстанавливается самостоятельно. Но не у людей со сниженным уровнем иммунитета после лучевой или лекарственной терапии рака. Часто появляются клинические симптомы дисбактериоза.

Что такое дисбактериоз? Это нарушение равновесия микрофлоры кишечника: «неправильные» микроорганизмы появляются там, где их в норме быть не должно (в тонкой кишке), и уменьшается количество «правильной» микрофлоры, то есть той, что живет у здорового человека в толстой кишке. Это приводит к появлению в кишечнике опасных и агрессивных бактерий. Образно говоря, там появляется враг. Пока вы не восстановите нормальную микрофлору, никакие таблетки не помогут, потому что не могут нормально всасываться стенкой кишечника из-за разгоревшейся там «войны».

Возникший дисбактериоз может длительно не проявляться или давать очень скудную симптоматику. Крайней степенью дисбактериоза является появление патологических кишечных микроорганизмов в крови (бактериемия) или развитие сепсиса.

Признаки дисбактериоза

Первая группа симптомов связана с работой органов желудочно-кишечного тракта:

– неустойчивый стул, постоянные запоры или поносы;

– неприятный запах изо рта;

– постоянное отделение газов;

– урчание в животе;

– вздутие живота;

– чувство голода.

Вторая группа признаков общего характера:

– слабость;

– нервность;

– серый цвет лица;

– выпадение волос;

– деформация (искривление) ногтей.

К сожалению, появляются эти симптомы тогда, когда борьба идет вовсю и болезнь уже приобрела хроническое течение. Поэтому лечение должно быть долгим и упорным. В этих случаях целесообразно обратиться к онкологу, а затем к гастроэнтерологу по месту жительства, чтобы сделать анализ кишечного содержимого для выяснения, какие бактерии в нем живут и как оздоровить экологию этого важного органа.

Какие средства помогут

Для борьбы с «неправильными» бактериями используется препарат «Биофлор». Это натуральный продукт с живыми кишечными палочками и биологически активными веществами среды, в которой они выросли (экстракты сои, овощей и прополиса). Этот препарат в случае проведенного противоопухолевого лечения надо принимать по 1 десертной ложке 2–3 раза в день за 30 минут до еды или через 2 часа после еды в течение 1–3 месяцев. Как он действует? «Биофлор» подавляет и вытесняет патогенные (вредные для организма) микроорганизмы, нормализует иммунитет за счет синтеза иммуноглобулинов, лизоцима, интерферона, продуцирует ферменты (протеазы, амилазы, липазы и др.) для пищеварения, участвует в синтезе витаминов (В1, В2, В16, В12 и др.), аминокислот, обезвреживает продукты обмена. Внимание! В редких тяжелых случаях дисбактериоза в первые дни приема препарата может усилиться газообразование и возникнуть боли. Тогда нужно вводить «Биофлор» в микроклизмах в течение 1–2 недель. Микрофлора в толстом кишечнике нормализуется – и можно начинать прием через рот вначале по 1 чайной ложке, а потом увеличить дозу.

Полная версия статьи:

https://24health.by/zhenskij-rak-kak-normalizovat-floru-kishechnika-posle-oblucheniya/

Еще больше актуальных статей на нашем сайте 24health.by

Мы помогаем людям сохранить здоровье и поддерживаем тех, кто заболел.

Портал “Здоровые люди”

Источник

Лучевой проктит — это воспаление прямой кишки, которое возникает на фоне лучевой терапии опухолей органов малого таза. Сопровождается данное состояние болью в прямой кишке и в области заднего прохода, болезненными позывами на дефекацию, диареей, выделением из прямой кишки слизи и крови.

Вероятность лучевого повреждения стенки кишки и развития проктита напрямую связано с суммарной очаговой дозой, полученной при ЛТ. Оптимальная переносимая суммарная очаговая доза в области малого таза составляет 40-50Гр. В этом случае вероятность развития осложнений составляет около 3-5%. При повышении СОД до 65 Гр, лучевой проктит развивается уже у половины пациентов.

Причины воспаления кишки после лучевой терапии

Основе лучевых поражений кишки лежат следующие механизмы:

- Повреждение кишечного эпителия, которое развивается под действием ионизирующего излучения. Это приводит к его очаговому некрозу, десквамации (отшелушиванию) и атрофии.

- Развитие неспецифического воспаления слизистой оболочки и подслизистой основы. Ткани инфильтрируются нейтрофилами, наблюдается гиперемия, отечность, кровоточивость.

- Из-за трофических нарушений (повреждаются артериолы) ухудшается кровоснабжение пораженных участков слизистой кишки, что еще больше усугубляет ишемию и некроз. В результате прогрессируют атрофические изменения с развитием фиброза подслизистого слоя.

- На этом фоне начинает присоединяться патогенная флора, которая вызывает инфекционные осложнения, вплоть до сепсиса.

Конечным результатом длительных трофических нарушений стенки кишки и некрозов становится формирование стриктур (сужение просвета), образование свищевых ходов, формирование телеангиоэктазий и развитие кровотечения из них.

Фазы лучевых повреждений

В зависимости от сроков появления, выделяют ранние и поздние лучевые повреждения. Ранние дают о себе знать непосредственно во время проведения лучевой терапии, либо в течение 100 дней с момента ее окончания. Этот период (100 дней, или три месяца) является крайним сроком восстановления эпителия, находящимся в сублетальном повреждении. На этом этапе этиологическим фактором выступает повреждение эпителия кишки с развитием воспалительных реакций. Если доза облучения невелика, эпителий довольно быстро восстанавливается, и, соответственно, слизистая оболочка приходит в норму. В среднем на это уходит около 2-4 недель с момента последнего сеанса облучения.

Поздние лучевые поражения развиваются через 100 дней после окончания ЛТ. В этот период на первое место выходят сосудистые нарушения из-за повреждения эндотелия. Его клетки некротизируются, и чтобы их восстановить, начинают активно пролиферировать оставшиеся эндотелиоциты. Это приводит к облитерации просвета сосудов, развитию тромбозов, ишемии и трофических нарушений. В результате развиваются лучевые васкулиты с кровотечениями, атрофические процессы, фиброзные изменения, разрастание рубцовой ткани.

Классификация лучевого проктита

В зависимости от степени тяжести, выделяют следующие виды лучевых проктитов:

- Катаральный проктит. Во время осмотра обнаруживается гиперемированная рыхлая отечная стенка кишки. Может быть повышенное выделение слизи. Эта форма проктита считается легкой.

- Эрозивно-десквамативный проктит. Эта форма проявляется очагами деструкции эпителия с образованием эрозии — дефекта ткани в пределах эпителиального слоя.

- Язвенный проктит — деструкция распространяется на более глубокие слои ткани и вовлекает в процесс слизистую оболочку с подслизистой основой.

- Свищевой проктит. Образуется сквозная перфорация стенки кишки с выходом в полость малого таза или с вовлечением в процесс рядом расположенных органов, например, мочевого пузыря или влагалища.

Существует классификация лучевого проктита, основанная на ректоскопической картине:

- Имеется локальное покраснение и рыхлость слизистой оболочки кишки, отмечаются телеангиоэктазии расширенные кровеносные сосуды).

- На фоне гиперемии и отечной слизистой кишки обнаруживаются язвы, покрытые серым струпом.

- На фоне воспалительных поражений обнаруживаются стриктуры кишечной стенки.

- На фоне язвенного поражения обнаруживаются стриктуры и свищи или кишечная перфорация.

Симптомы лучевого проктита

Симптомы острого лучевого проктита развиваются в течение 1-2 недель после начала облучения. Это могут быть:

- Диарея.

- Боли в области прямой кишки или внизу живота.

- Болезненные позывы на дефекацию.

- Выделение слизи из анального канала или ее примесь в стуле.

- Анальная инконтиненция.

- Кровотечение. У ряда пациентов кровотечения бывают обильными и приводят к острой геморрагической анемии, которая требует гемотрансфузии.

Если симптомы острого лучевого проктита отсутствуют, это не значит, что не возникнут отдаленные последствия. Частота поздних постлучевых проктитов составляет около 10% от общего числа случаев. При этом присутствует латентный период, который длится несколько месяцев или даже лет. Клиническая картина характеризуется следующими симптомами:

- Боли в правой подвздошной области или в прямой кишке.

- Частый стул, тенезмы.

- Наличие примесей крови в кале.

- При образовании стриктур могут отмечаться запоры и явления частичной кишечной непроходимости.

- При форсировании свищей, отмечаются патологические влагалищные выделения мутного цвета, пневматурия (примеси воздуха в моче), жидкий стул с примесями непереваренной пищи.

В зависимости от тяжести течения, выделяют несколько степеней заболевания:

1 степень — проктит с легким течением. Сопровождается слабо выраженной диареей, менее 5 раз в сутки, может присутствовать выделение небольшого количества слизи и крови.

2 степень — проктит с управляемым течением. Диарея умеренно выраженная, более 5 раз в сутки. Выделяется большое количество слизи, имеются кровотечения.

3 степень — проктит с тяжелым течением. Имеются стриктуры и кровотечения из прямой кишки, требующие хирургического вмешательства.

4 степень это жизнеугрожающее течение, которое требует немедленного вмешательства. Оно сопровождается кишечной непроходимостью, свищами, обильными кровотечениями.

Как диагностируют лучевой проктит

Диагностика заболеваний не представляет труда. Ключевым моментом здесь является наличие в анамнезе лучевой терапии и ее влияние на органы малого таза, учащение стула, и наличие в нем патологических примесей.

При затяжном течении рекомендуется проводить осмотр прямой кишки с помощью ректоскопа или эндоскопа. Это позволит обнаружить множественные эрозии, рубцовую деформацию, атрофические изменения и телеангиоэктазии и решить вопрос о необходимости эндокопического или хирургического лечения.

Как лечат лучевой проктит

При развитии симптомов лучевого проктита во время лучевой терапии, требуется пересмотр схемы облучения. При легком поражении достаточно увеличить интервалы между сеансами. В более тяжелых случаях встает вопрос об уменьшении суммарной очаговой дозы или даже отмене лучевой терапии. Помимо этого, требуется лечение, которое включает в себя несколько направлений:

- Диетическое питание. Важную часть лечения постлучевого проктита занимает диетическое питание. Пища должна содержать повышенное количество белка, достаточное количество макро и микронутриентов. Также она должна быть химически и физически щадящей, т. е. следует отказаться от острых, маринованных, консервированных продуктов. Кроме того, следует избегать грубой растительной клетчатки, чтобы она не травмировала и без того поврежденную стенку кишки.

- Консервативные методы — это медикаментозная терапия, лечебные клизмы, свечи и др. В рамках самостоятельного лечения используется только при легкой и умеренной патологии, в остальных случаях применяется в рамках комплексного лечения совместно с другими методами лечения.

- Эндоскопические методы — радиочастотная аблация, коагуляция аргоновой плазмой и др. В настоящее время эти методы являются золотым стандартом лечения хронических форм заболевания и в основном применяются для устранения кровотечений.

- Хирургические методы — удаление прямой кишки с выведением стомы или наложением колоанального анастомоза. Применяются в тяжелых случаях, когда имеется угроза жизни пациента. Хирургические операции применяются для устранения стриктур, свищей и перфораций стенки кишки.

Медикаментозная терапия лучевого проктита

Для лекарственной терапии используются следующие группы препаратов:

- Глюкокортикостероиды — это основная группа препаратов, применяемых при среднетяжелом и тяжелом течении проктита. ГКС оказывают мощное противовоспалительное действие.

- Анальгетики. Используются разные группы препаратов, в том числе наркотические.

- 5-аминосалициловая кислота (месалазин) — оказывает противовоспалительное и протективное действие, тем самым защищая пораженную слизистую и стимулируя ее восстановление.

- Антидиарейные препараты. Применяются обволакивающие и вяжущие средства, спазмолитики.

- Антибактериальные препараты. Их назначают для лечения или профилактики бактериальных осложнений проктитов.

Учитывая то, что прямая кишка является терминальным отделом пищеварительного тракта, многие препараты местного действия оказываются недостаточно эффективными при применении в формах, предназначенных для перорального приема. Поэтому отдается предпочтение формам для локального применения — свечи, клизмы, порошки и т. д. Они действуют непосредственно на стенку кишки и оказывают эффект в кратчайшие сроки.

Хирургическое лечение лучевого проктита и лучевых поражений прямой кишки

Хирургическое лечение направлено на устранение конкретных симптомов или осложнений постлучевого проктита. Это могут быть непрекращающиеся кровотечения, свищи и перфорации кишечной стенки, стрикруты. Очень редко хирургия применяется для устранения неконтролируемой боли.

Перед планированием операции важно учитывать, что радиационные повреждения снижают регенеративные возможности ткани, поэтому есть высокие риски развития осложнений, в том числе кровотечений, плохого заживления раны, присоединения инфекций и ее генерализация, а также долгосрочные отрицательные эффекты типа грубого рубцевания или несостоятельности анального сфинктера.

Таким образом, классические хирургические вмешательства в остром периоде являются рискованными, они не позволяют полностью контролировать кровотечение и могут привести к тяжелым, жизнеугрожающим осложнениям. Поэтому их в основном применяют для устранения отдаленных последствий лучевых проктитов.

Эндоскопические методы лечения

Более безопасными являются эндоскопические методы лечения. В их основе лежит деструкция пораженного отдела слизистой кишки с последующим ее некрозом и замещением здоровым эпителием. С этой целью используется в частности используется радиочастотная аблация. В основе метода лежит локальное контролируемое нагревание тканей с целью получения термального ожога. Источником энергии здесь выступают волны радиочастотного диапазона.

Во время процедуры в прямую кишку пациента вводят специальный катетер, который будет излучать волны и нагревать ткани. Стандартная глубина некроза составляет несколько десятых миллиметра, поэтому для обработки одного участка слизистой необходимо 1-3 импульса. Интенсивность энергии регулируется в автоматическом режиме с учетом текущей температуры обрабатываемой ткани. Это позволяет избежать «перегрева» и глубокого ожога.

Преимуществом эндоскопического лечения является его бескровность, высокая степень контроля при выполнении вмешательства, быстрый результат. Наибольшую эффективность оно оказывает при кровотечениях. Уже с помощью одной процедуры можно коагулировать все патологические кровеносные сосуды и остановить даже обильное кровотечение. Как правило, для максимального результата процедуру проводят 2-3 раза с интервалом в несколько месяцев.

Прогноз и профилактика лучевого проктита

Профилактика лучевого проктита сводится к усовершенствованию технологий проведения лучевой терапии:

- Применение технологий, позволяющих более детально планировать поля облучения, без вовлечения в процесс «незаинтересованных органов».

- Снижение суммарной дозы облучения.

- Замена дистанционной лучевой терапии на внутритканевую или брахитерапию.

- Применение во время лечения радиопротекторов.

В подавляющем большинстве случаев при лучевом проктите прогноз благоприятный — при адекватном лечении заболевание проходит и не сказывается на дальнейшей жизни человека. У 10% пациентов могут развиться тяжелые осложнения в виде свищей, перфораций, некупируемого болевого синдрома, требующие хирургического вмешательства. В ряде случаев необходима экстирпация прямой кишки с наложением анастомоза или выведением колостомы. Последний вариант приводит к инвалидности. Но даже в этом случае есть возможность в отдаленном периоде провести реконструктивную операцию по восстановлению непрерывности кишечника.

Необходимо учитывать, что лучевой проктит может стать препятствием для прохождения полного курса лучевой терапии. В этом случае необходим подбор других методов противоопухолевого лечения.

Источник